林靜嫻Chin-Hsien Lin

國立臺灣大學醫學院附設醫院神經部主治醫師 國立臺灣大學醫學院神經科臨床教授

學歷

- 國立臺灣大學醫學院臨床醫學研究所博士 (2010)

- 國立臺灣大學醫學系 (2001)

經歷

- 國立臺灣大學醫學院附設醫院神經科臨床教授 (2020/8 ~迄今)

- 國立臺灣大學醫學院神經科臨床副教授 (2016/8 ~ 2020/7)

個人勵志銘

天道酬勤。

探討巴金森氏症致病機轉 期減輕老化社會負擔

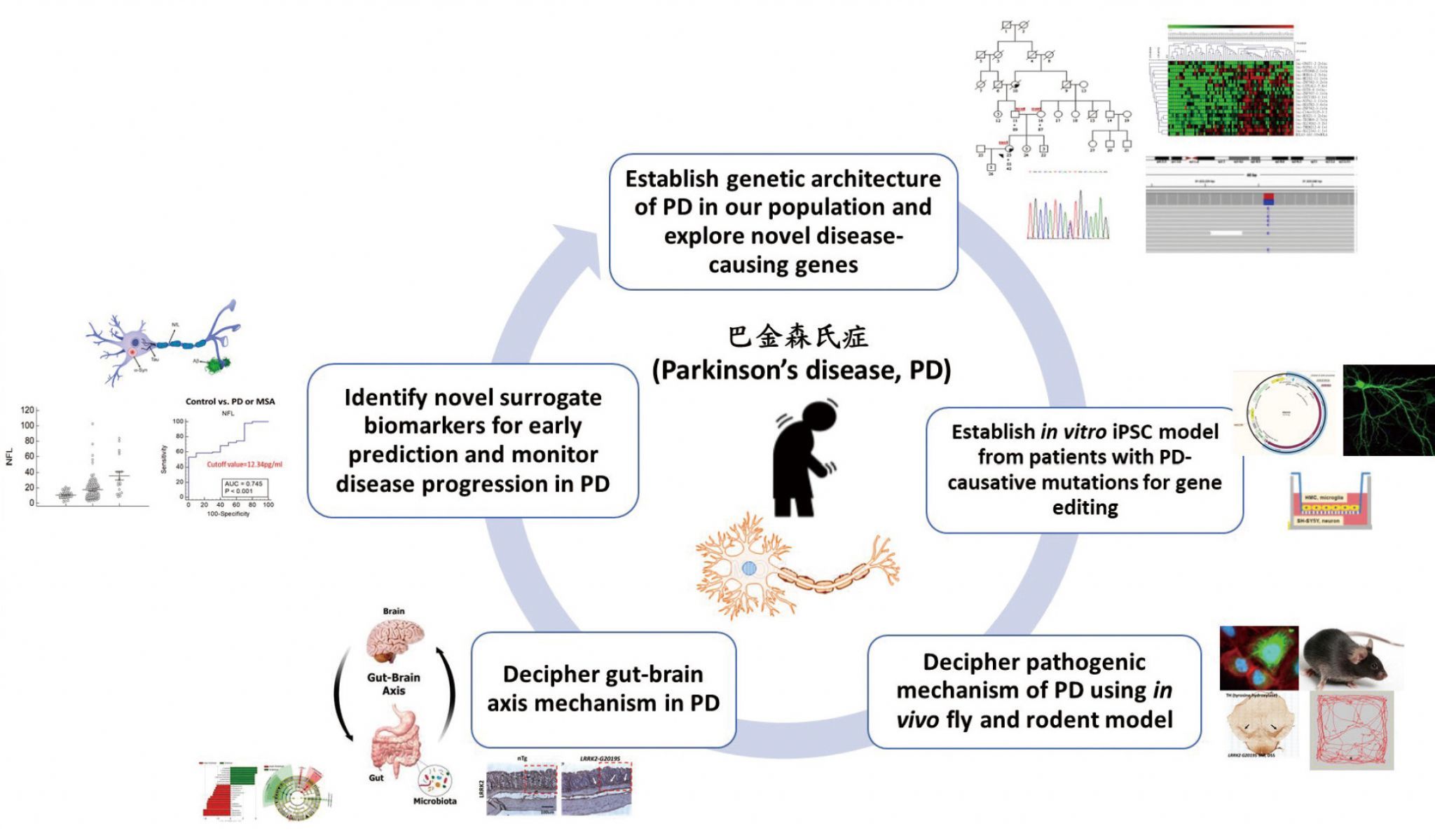

吾人致力於巴金森氏症基因與利用動物模式探討致病機轉,積極探索新穎之生物標記,希冀能為此退化性疾病找到以機轉為導向的治療。

以巴金森症致病基因LRRK2 為研究主軸,系列研究結果發現 LRRK2 基因是目前引起巴金森氏症病患最重要的致病基因。此外亦建立帶有突變熱點的 LRRK2 G2019S 基因轉殖果蠅與小鼠為疾病模式,發現 LRRK2 在突變的情況下會招募並活化 GSK3beta,導致下游 tau 蛋白磷酸化增加,使神經骨架不穩定,繼而神經細胞退化凋亡。進一步以此模式做為 FDA 藥物篩選平台,再以 LRRK2 G2019S 基因嵌入小鼠作驗證,發現降血脂藥物 lovastatin 藉由活化 Akt/NRF2 pathway,抑制下游的 GSK3beta 活性,減少 tau 蛋白磷酸化,因此具有神經保護的效果,之後更進一步進行 Phase II 臨床試驗。同時,我們亦發現 LRRK2 在神經細胞中藉由和 Lava lamp 作用,調控高基氏體與運輸蛋白 dynein 的結合,影響高基氏體在樹突的移動,神經樹突的分支與生長。

除此基礎研究之外,本人亦建立國內首創之巴金森氏症與相關退化性疾病的次世代基因定序標的基因模組,釐清臺灣年輕型與家族型巴金森症家族的致病基因藍圖,為亞洲第一個完整探究年輕與家族性巴金森症之基因與臨床表現型研究。此外更進一步以全外顯子定序分析,找出一新穎之遺傳性巴金森症致病基因 UQCRC1,並以 CRISPR/Caspase 9 技術建立該基因突變之基因嵌入小鼠模式,進行致病機轉探討。本人亦建立跨科部團隊,陸續發現巴金森氏病患的血液中與疾病風險與進程直接或是相關的生物標記,未來可做為臨床上輔助醫師診斷與預測病程進展的血液指標。

得獎感言

很榮幸能夠獲得科技部傑出研究獎的肯定,首先要感謝臺大醫院師長、同事及院方的支持,也感謝眾多病友的信任,最重要的是感謝一群一起做研究討論的夥伴,在教學、服務與研究都要齊頭並行的道路上彼此鼓勵,共同努力。

希望研究成果能對神經退化性疾病患者有所助益,為巴金森氏症患者的機轉導向治療帶來曙光,以減少老化社會的負擔。