謝志昇Chih-Sheng Hsieh

國立臺灣大學經濟系副教授

學歷

- 美國俄亥俄州州立大學經濟學博士 ( 2013 )

- 國立臺灣大學經濟學碩士 ( 2004 )

- 國立臺灣大學經濟學學士 ( 2002 )

經歷

- 國立臺灣大學經濟系副教授 ( 2019/8 ~ 迄今 )

- 香港中文大學經濟系助理教授 ( 2013/8 ~ 2019/7 )

分析同儕效果 探究網絡如何形成

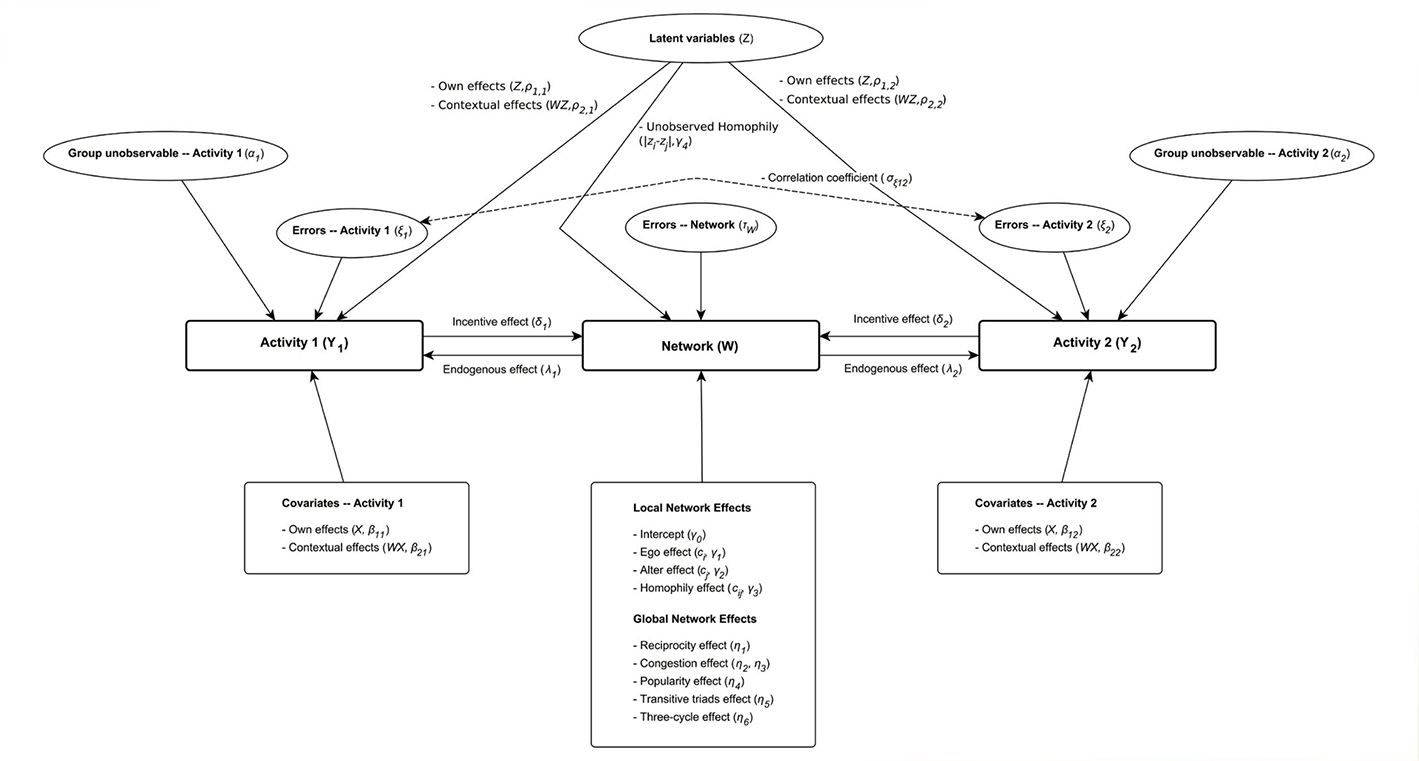

本人的研究領域為社會及經濟網絡資料所使用的計量方法。主要研究的課題是同儕效果 ( peereffect ) 估計和分析網絡如何形成 ( network formation ) 。在此所列出的研究著作,為一系列處理同儕效果估計中所必須面對的異質性和網絡形成內生性的問題。

如何利用社會互動 ( social interactions ) 模型估計同儕效果,一直是經濟學文獻上所關心的問題。在 Manski ( 1993 ) 提出映射問題後,學術界普遍了解到估計同儕效果必須面對複雜的模型認定及內生性問題。其中,個人自我選擇同儕 ( 或是朋友 ) 是造成社會互動模型產生內生性的一個重要原因。在本人的第一篇文章 Hsieh and Lee ( 2016 ) 中,我提出一套結合社會互動和網絡形成的聯合模型來解決此內生性問題,以幫助研究者得到更正確的同儕效果估計。

本人的第二篇文章 Hsieh and van Kippersluis ( 2018 ) 分析不同人格特質可能造成個人在接受同儕效果時所產生的異質性。此文章探討是否擁有某些人格特質的青少年比較容易受到同儕的影響而從事有害健康的行為,例如抽菸。研究的結果發現情緒穩定性 ( neuroticism ) 較低的青少年,比較容易受同儕的影響而開始抽菸。此研究結果對於學校該如何協助學生遠離抽菸有一定的政策意涵。若校方可透過人格測驗掌握學生的人格特質,則可特別針對情緒穩定性較低的學生進行菸害宣導。

本人的第三篇文章 Han, Hsieh, and Ko ( 2019 ) ,將 Hsieh and Lee ( 2016 ) 所提出的模型,從在橫斷面資料上的運用拓展到在追蹤資料上的運用。由於追蹤資料提供更多跨期的行為及網絡連結的變化,此拓展的模型不但允許研究者分析當期及跨期的同儕效果,解決棘手的網絡內生性問題,還可以同時研究個人行為如何反饋網絡的形成。

得獎感言

從事學術工作以來,不知有多少的夜晚,因為文章被期刊主編拒絕而沮喪到無法入睡。但是感謝家人,尤其是我太太,給我的鼓勵讓我堅持下去。如今有榮幸得到 「 吳大猷先生紀念獎 」 的認同,我將其視為一股新的動力,推進我繼續探索學術上更多、更重要的問題。

我也非常感謝研究過程中所有遇到的師長、前輩和同儕。除了感謝各位給我的指導和支持之外,見到各位日以繼夜、焚膏繼晷地從事學術研究,時時提醒我學術工作所需要的態度和熱情。未來的學術生涯還很長,我將持之以恆,如履薄冰。

個人勵志銘

做學問如逆水行舟,不進則退。