阮雪芬Hsueh-Fen Juan

國立臺灣大學生命科學系暨生醫電子與資訊學研究所教授

學歷

- 國立臺灣大學生化科學所博士 ( 1999 )

- 國立臺灣大學植物所碩士 (1994 )

- 國立臺灣大學植物系學士 (1992 )

經歷

- 國立臺灣大學生命科學系暨生醫電子與資訊學研究所教授 ( 2009/8 ~ 迄今 )

- 國立臺灣大學生命科學系副教授 ( 2006/8 ~ 2009/7 )

- 國立臺灣大學生命科學系助理教授 ( 2004/8 ~ 2006/7 )

運用生物資訊分析 探索複雜多標靶藥理現象

我的研究工作著重於運用生物資訊分析生物巨量數據、開發分析工具、平台和資料庫,並結合分子細胞生物實驗來驗證生物資訊分析的結果,以了解生物演化的過程和癌症生成的原因,並進而研發新的抗癌藥物。相較於傳統藥物開發環繞在「單一藥物結合單一標靶」之概念,近年來,藥物普遍具有「多標靶藥理」特性此一事實,逐漸受到醫學界重視,此對於某些疾病之有效治療是必需的。

我的團隊運用美國國家衛生研究院資助LINCS 計畫藥物擾動基因表現圖譜的公開巨量資料,開發一系列計算生物與系統生物學分析方法,剖析複雜多標靶藥理現象,藉以探索舊藥新用與組合治療之可能性,縮短藥物研發總時程。

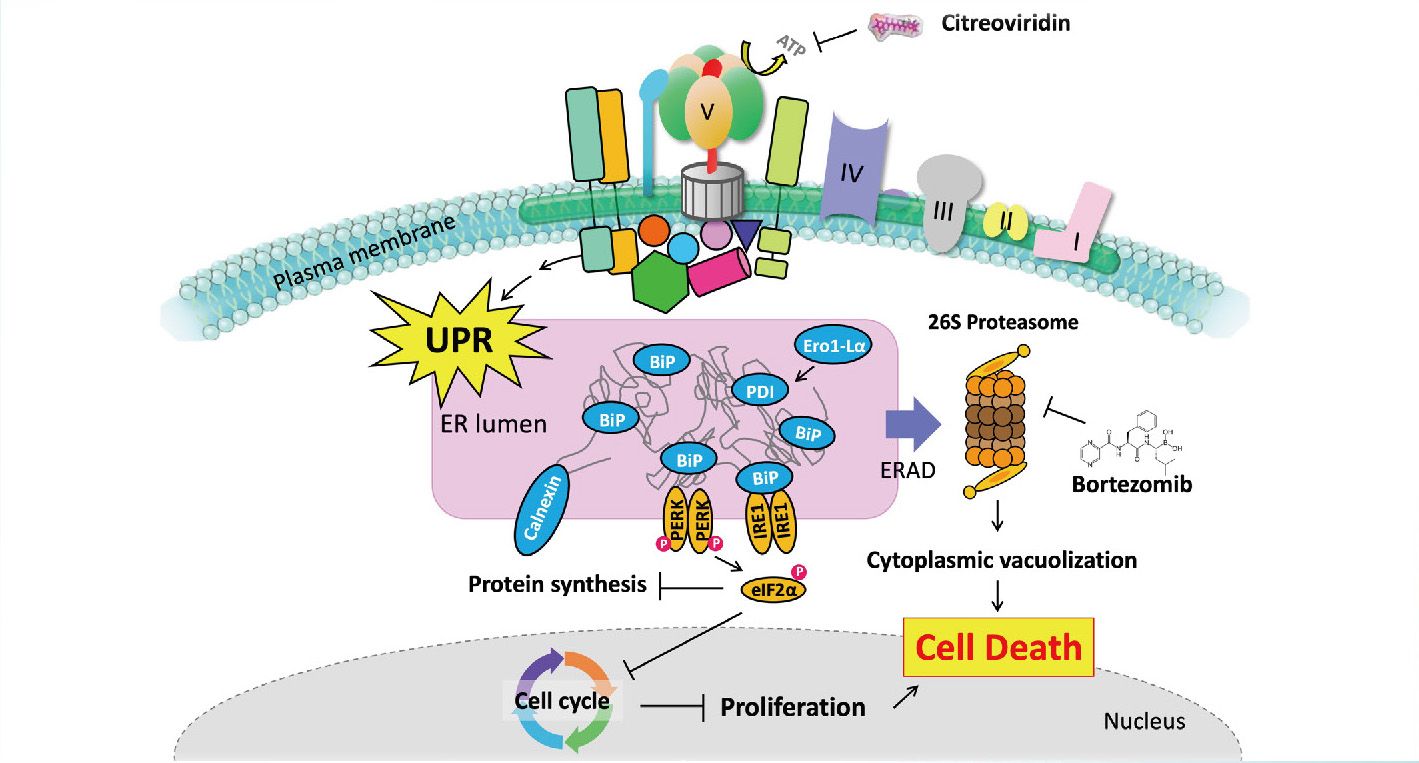

ATP 合成酶是細胞中非常重要的酵素,它能產生「能量貨幣分子」—ATP,已有多位學者因研究其功能與酵素作用機制而獲頒諾貝爾化學獎,例如:1978 年Peter D. Mitchell、1997 年Paul D. Boyer 和John E. Walker,以及2013 年Martin Karplus。長久以來,ATP 合成酶被認為只會出現在細胞中的粒線體內膜上,然而愈來愈多的證據顯示,ATP 合成酶也會表現在癌組織的表皮細胞、乳癌及肺癌細胞的細胞膜上,這一類的ATP 合成酶被稱作「細胞膜異位表達ATP 合成酶」。

我們的研究結果顯示產生到細胞外的ATP 會促進癌細胞的生長,不僅揭露ATP 合成酶在肺癌細胞的新功能,同時更以ATP 合成酶抑制劑和老鼠模式實驗,運用磷酸化蛋白體學結合數學模擬,探究其在抗肺癌的功效和作用機制。我們更進一步解析此抑制劑合併現有臨床藥物可治療乳癌及其藥物作用機轉。我們的研究成果為癌症的標靶治療提供一個新的契機。

得獎感言

此次能獲獎首先要感謝科技部所有審查委員及司長和部長的支持。

我的研究生涯從北一女中和中研院開始,大二與王光燦院士及吳世雄教授進行專題研究,碩士跟隨陳益明教授學習蛋白體學,博士階段與邱式鴻教授和王院士進行電腦模擬和生化實驗的研究,博士後於日本學習基因體技術,回臺後與陳水田和高成炎教授學習數據分析,爾後與廖俊智院長及日本森浩禎教授學習合成生物學,這些歷程使我能從事結合大數據分析與實驗的研究。感謝在我年輕時候培養我的各位老師和臺大的長官們。

當然,一定得感謝研究室 18 年來和我一起打拼的學生和博士後們。

最後,要感謝家人及公婆的支持。尤其宣誠一直與我討論有趣的科學問題,兒子信元給了我機器學習的新觀點。

個人勵志銘

人生中的所有打擊使我們成長銳變,努力不懈為不二法門。