許耀峻 Yao-Chun Hsu

義守大學 醫學系副教授

學歷

- 中國醫藥大學臨床醫學研究所博士(2014)

- 國立臺灣大學臨床醫學研究所碩士(2009)

- 國立臺灣大學醫學系醫學士(2002)

經歷

- 義守大學醫學系副教授(2020/2 ~ 迄今)

- 義大醫院肝病中心主任(2019/8 ~ 迄今)

- 輔仁大學附設醫院醫學研究部主任(2017/9 ~ 2019/7)

個人勵志銘

吾生須臾,活在當下,試著做最好的自己。

以量化實證為基礎 建立B 肝患者的個人化診療策略

過去5 年來, 我們聚焦於慢性B 型肝炎的臨床與轉譯研究,致力於釐清核苷(酸)類似物在群體的平均療效(average effect in the population),並瞭解個體之間的差異(variability among individuals),目標是建立以量化實證為基礎的個人化診療策略。具體成果可依據問題導向而分述為: 哪些病人應治療(whom to treat)、何時可停藥(when to stop)、該使用哪個藥物(which drug to use)、與如何預測治療中仍發生肝癌(how to predict HCC on therapy)。以下進一步說明。

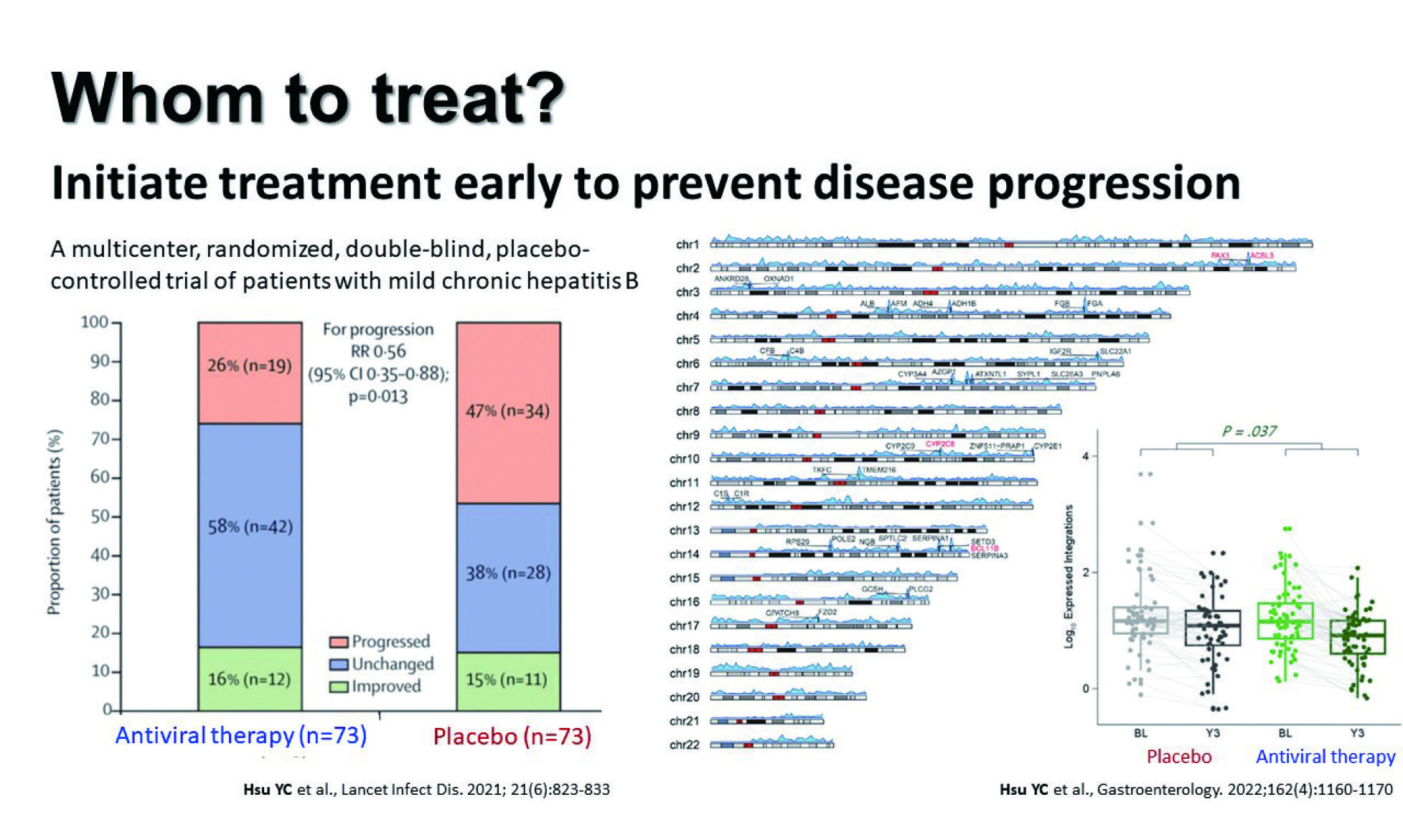

Whom to treat ?完成隨機對照試驗(TORCH-B Trial),證實血清轉胺酶僅輕微異常的病人,接受治療可降低肝纖維化進展的風險,且顯示臨床上看似輕微的患者,其肝細胞已廣泛可見病毒與人體 DNA 嵌合體,更發現抑制病毒複製有效減少DNA嵌合體存在,支持應及早開始抗病毒治療以避免病情惡化。

When to stop ?建立了多中心前瞻世代,整合病毒轉錄活性標誌與患者資料,創建SCALE-B 風險計分模型,以區別停藥後肝炎復發的風險。此外,經由分析醫療系統的電子病歷與統合現有文獻,量化了停藥後嚴重急性肝炎的發生率,並找出易受傷害族群。

Which drug to use ?分析B 肝真實世界多國聯盟(REAL-B Consortium)的資料與系統性回顧文獻,發現第一線藥物在肝癌預防和表面抗原清除等臨床綜效上,並無顯著差異。過程闡明了觀察性研究如何易被干擾而導致假相關,結果則有助治療決策不因藥物選擇的爭議而失焦。

How to predict HCC on therapy ?從臺灣全國與香港全境資料庫,創立並驗證抗病毒治療下仍罹患肝癌的CAMD 風險計分模型,可區別迥然不同的肝癌發生率,以利篩檢個人化,並找出可控危險因子,提供進一步降低肝癌風險的研發線索。

得獎感言

個人從事醫療工作,深深體認健康狀態是個複雜系統,影響因素不可勝數又層次錯綜,彼此間存在直接或間接且往往非線性的相互作用,體現於醫療現場就是不確定性暗伏環伺。若此,診療依循為何? 竊以為「不可取于鬼神,不可象于事,不可驗于度」,行醫須以經驗證據與邏輯推論為經,尊重患者權利與個人選擇為緯。於是量化實證不可或缺,這是我臨床服務之餘,投身研究還樂此不疲的主因。

臨床研究必然是團隊合作,一路走來,我有太多人需致謝,囿於篇幅實難臚列,冒著掛一漏萬之虞,特別感激曾政豪醫師與李穎儒小姐的辛勞;林肇堂、吳明賢、吳俊穎三位老師的指導;義大醫療體系的支持、內人萬珍的包容,以及病友們的信任,謝謝!