李文良 Wen-Liang Lee

國立臺灣大學 歷史學系暨研究所教授

學歷

- 國立臺灣大學歷史學博士(2001)

- 國立臺灣大學歷史學碩士(1996)

- 國立成功大學歷史學學士(1991)

經歷

- 國立臺灣大學教授(2011/8 ~ 迄今)

- 國立臺灣大學副教授(2006/8 ~ 2011/7)

- 國立臺灣大學助理教授(2002/8 ~ 2006/7)

個人勵志銘

歷史學,越是平凡、合理、不疑之處,通常可能存在著越值得關注的研究議題。

爬梳清代臺灣土地契約 探求改寫地方歷史的方法

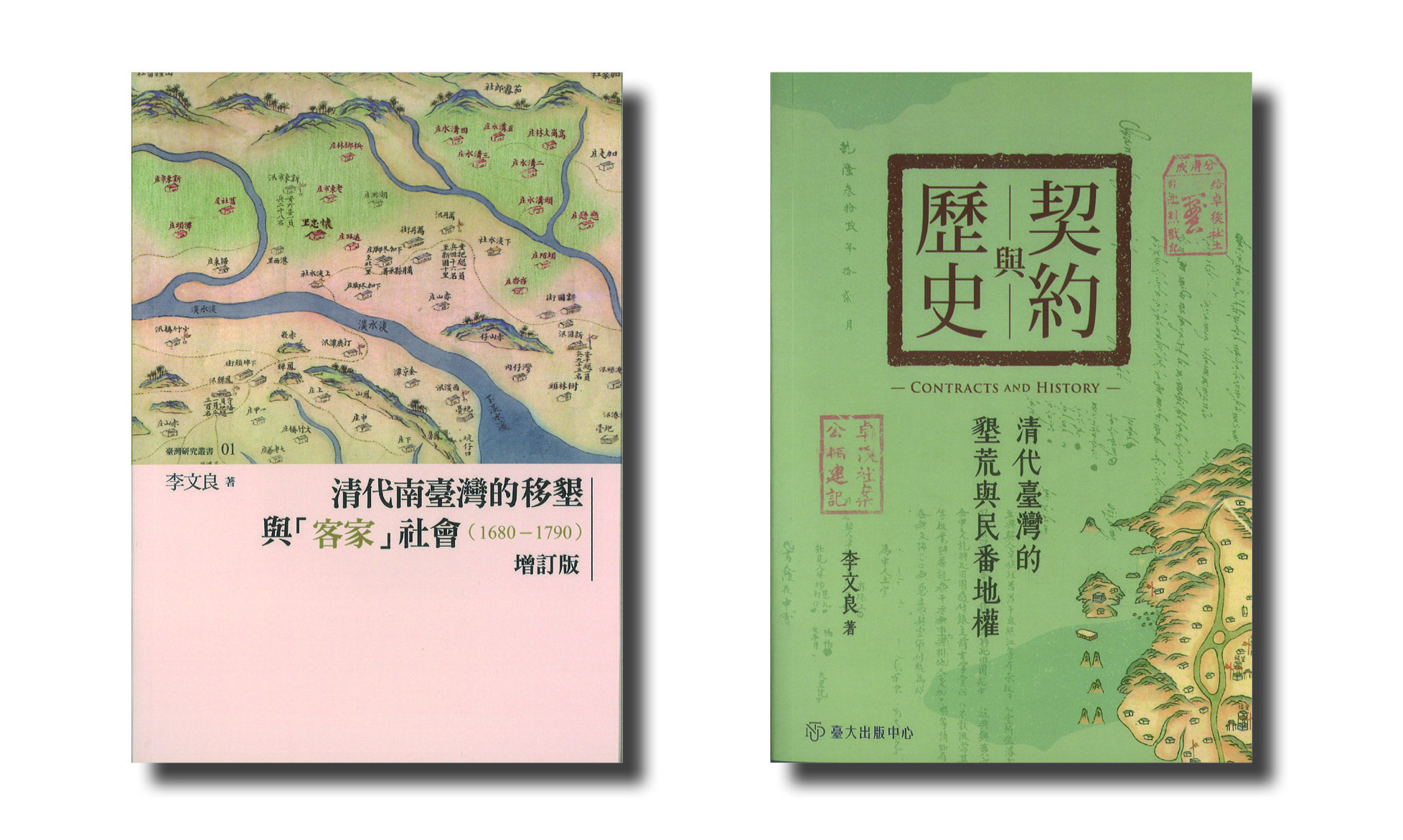

我的研究在方法上將契約當成是一個清代臺灣史的課題來提問,視為一個整體的文獻類別與現象,來理解清代臺灣出現大量土地契約文書的歷史與社會意義。

我認為百姓藉由契約書寫來證明產權,最重要的是一個合法源頭及清楚的轉手過程。前者是將土地來源回溯至官府的請墾制度,後者則是完整保留歷次交易、繼承等契約。很明顯,土地產權來自能夠清楚說明土地的取得、拓墾及交易轉手的歷史。就跟人的身分一樣,「歷史」成為傳統地權最主要的證明方式。因此,即使清朝官府沒有詳實的地權管理制度,社會依然能夠利用契約來維持日常運作,官府也藉此契約處理紛爭。就連日本領臺後,也是透過民間留存的龐大契約,而不是官府帳冊,來確認土地所有關係,進一步將產權與土地管理過渡到近代。

以請墾制度為頂點的契約文書,也成為地方講述歷史的主要構成來源。最典型的範式就是一個地方的開發常被追溯到一個有力的墾戶,向官府合法請得墾照後,才召集佃農前來墾殖,形成了村落和社會。但這樣的地方歷史僅能說是基於官方墾照的合法歷史,不見得是地方的真正歷史,就跟人們在族譜中講述的移民過程一樣。更重要的是,日治時期的土地調查經由清代契約搜羅整理,再次確立了這樣的地方歷史,並藉由出版、研究、教育等向社會擴散延伸開來。這表示我們現在普遍認知的地方歷史,是在清代契約及日治時期土地調查的雙重結構下形成。我的研究的最終目標可以說,是想釐清現在我們所熟悉的地方歷史的內在架構與意識型態,進而期待在此基礎上進一步探求全面重新改寫地方歷史的方法。

得獎感言

歷史學研究雖是門有趣的學問,令人廢食忘寢,卻必須長時間待在圖書館與研究室找資料、想問題和寫文章,是條孤單的道路。學術獎項的肯定,特別是國科會傑出研究獎,因此是非常重要的事。這讓人覺得自己不是孤單一人,知道自己的研究能引發廣大的共鳴。

說起來我是非常幸運,從我完成博士論文起長達20 年的專任教職都在臺大,這裡有豐富的圖書資源、寬廣舒適的校園以及聰明認真的同仁和學生,讓我得以愉快地進行教學研究工作。我也要感謝我的太太敏慧和兩個小孩,毫無疑問,家庭是我能安心從事研究最大的支持和動力。