楊淑怡 Shu-Yi Yang

國立臺灣大學 植物科學研究所助理教授

學歷

- 瑞士洛桑大學植物分子生物學博士(2012)

- 國立臺灣大學植物系碩士(2003)

- 國立臺灣大學植物系學士(2001)

經歷

- 英國劍橋大學博士後研究(2012/10 ~ 2013/12)

- 中央研究院農業生物科技研究中心博士後研究(2014/1 ~ 2017/7)

- 國立臺灣大學助理教授(2017/8 ~ 迄今)

個人勵志銘

大處著眼,小處著手。

探索叢枝菌根菌的共生關係 裨益未來農業發展

叢枝菌根共生(arbuscular mycorrhizal symbiosis) 是指植物根部與球囊菌亞門(Glomeromycotina) 真菌的內共生關係。超過80% 的維管束植物可以與叢枝菌根菌 (arbuscular mycorrhiza fungi)共生。菌根菌共生可有效提高植物對於無機營養元素的吸收,以及對生物和非生物逆境的耐受性,其應對於未來農業與生態非常重要。

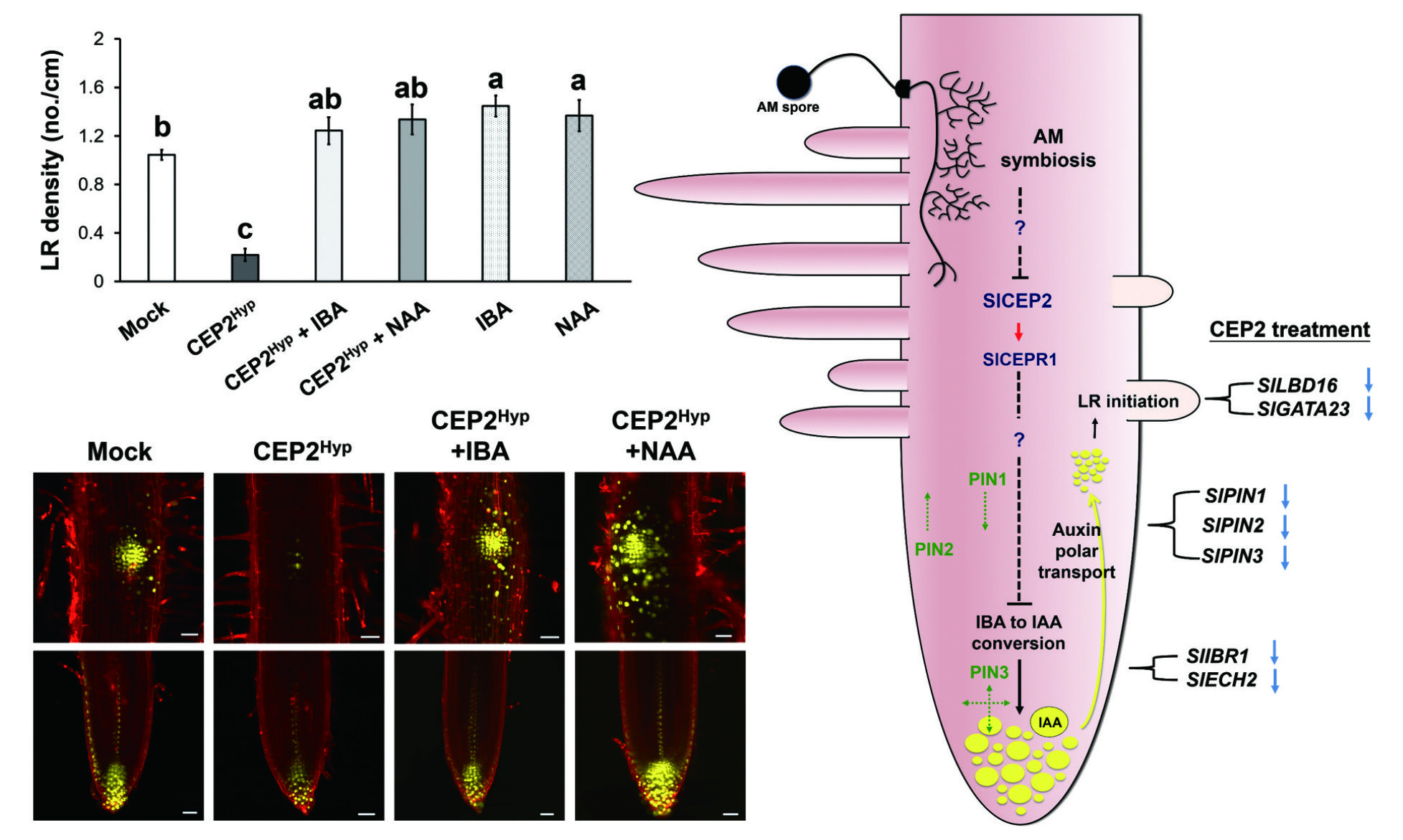

本人的研究課題主要聚焦在:(1)植物如何建立與叢枝菌根菌的共生。因此我們正在研究共生相關基因的轉錄調控機制,並已找到在水稻和番茄中調控共生的新穎轉錄因子。(2)菌根菌共生關係建立後,如何為植物帶來好處。在此課題中,本人實驗室的獨立創新研究發現,叢枝菌根菌共生會使番茄的C 端轉譯胜肽(C-terminal encoded peptide)CEP2 的表達被下調,以減輕其通過生長素(auxin)相關途徑對側根形成的負面影響。這是第一個將菌根菌共生促進的側根生長,與 CEP 胜肽介導的生長素相關途徑聯繫起來的研究。此研究也是第一次針對世界上最重要的蔬菜作物之一,番茄中的 CEP 胜肽進行功能性分析,相關研究可能對未來的實際生產應用帶來展望。

此外,另一項研究發現菌根菌共生可以幫助水稻耐高鹽逆境。轉錄體分析找到 13% 的差異表達基因,會特別表現在根部或地上部,並對共生或是高鹽處理有反應。有趣的是,在非高鹽處理時,菌根菌共生就已經影響了這些基因的表現,與高鹽造成的影響相似,表明了菌根菌共生對植物轉錄體的修飾,可能有助於植物為高鹽逆境做好準備。這是第一個用轉錄體分析,去尋找菌根菌共生提高水稻耐鹽分子機制的研究,對於未來深入解析並確認菌根菌共生使植物耐鹽的重要機制,將有極大的幫助。

得獎感言

首先我要感謝國科會的經費支持以及授獎肯定。其次要感謝臺灣大學生命科學院和植物科學研究所,讓我有機會成立自己的研究室並給予許多支持。感謝我的學生們,願意一起努力對未知領域的知識建構產生貢獻。特別感謝實驗室最早兩篇發表論文的第一作者:於恆、謝晨、昀鑫和凱傑,以及協助做實驗的禕嫺。

謝謝從以前到現在,讓我在他們的實驗室從事研究的老師們:黃玲瓏老師、林讚標老師、葉國楨老師、邢禹依老師、邱子珍老師和Prof. Uta Paszkowski。他們給予我的各種建議和指導,都成為珍貴的養分,讓我能成為更成熟的研究人員。

最後感謝我的家人,父母、妹妹、先生和兒子,和朋友們。他們是我遇到挫折和困難時能重新站起來的重要支柱,也讓我有機會紓解壓力及沉靜思考。將此榮耀與他們分享!