呂浩宇 Hauyu Baobab Liu

中央研究院 天文及天文物理研究所助研究員

學歷

- 國立臺灣大學物理博士(2012)

- 國立臺灣大學物理學士(2005)

經歷

- 國立中山大學物理學系副教授(2023/2 ~ 迄今)

- 中研院天文所副研究員(2022/10 ~ 2023/1 )

- 中研院天文所助研究員(2018/10 ~ 2022/9 )

- ESO Fellow at Garching(2015/10 ~ 2018/9 )

個人勵志銘

引述先師林清凉教誨「自尊、自主、自信。敢說、敢做、敢負責、敢認錯」。

解決星際塵埃多項悖論 引領行星形成研究典範轉移

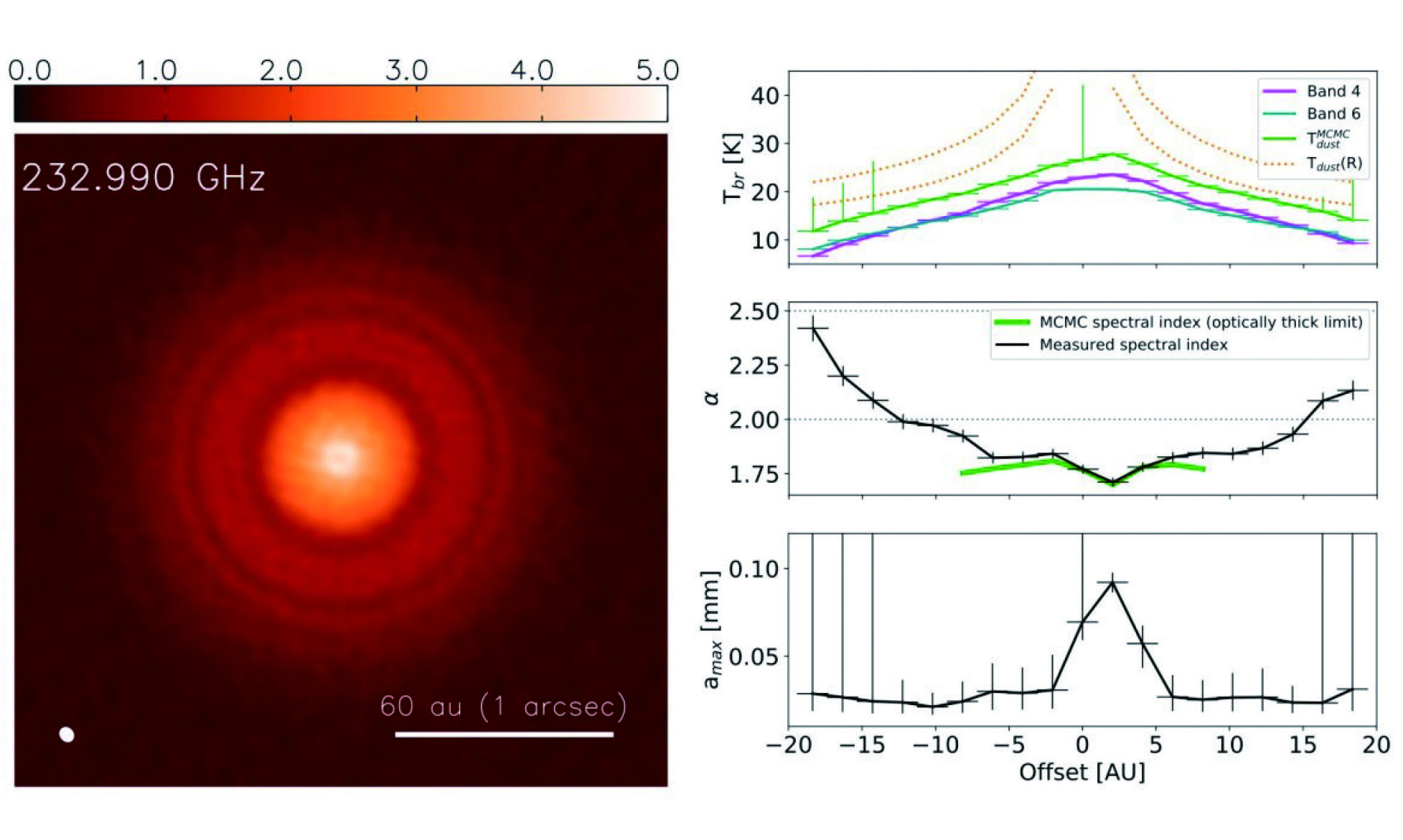

本人過去數年的研究對於「原恆星盤中的星際塵埃,如何由微米級顆粒互相黏結、最終形成直徑為數千公里之系外行星」之觀測實務與理論發展,帶來革命性的轉變。我在2019 年首次發現,星際塵埃之熱輻射在毫米波段呈現以單一指數型無法描述的特徵譜型。由於該譜型過於微小且複雜,故在過去30 年間所有學者對數據的詮釋中,總是被當成無法解釋的小測量誤差而未提及。我以精密測量辨認出此特徵譜型非但不是測量誤差,且可利用引入塵埃自散射之輻射轉移方程解析解描述。

過去所有研究工作因忽略此特徵譜型造成低估塵埃散射截面積,因而系統性地低估原恆星盤的質量10 到100 倍。此研究成果解決了多年來廣泛被討論的「利用ALMA 測得的原恆星盤內塵埃質量,總是遠小於形成太陽系外行星所需之塵埃質量」之悖論。此結果同時意謂,過去所有研究工作系統性地高估原恆星盤內塵埃顆粒直徑達100 至1,000 倍。故此研究同時解決「以(i)光譜與(ii)線偏振程度兩種方法測量塵埃顆粒直徑,前者的結果總是系統性地大2 到3 個數量級」之悖論。

最後,在2020 ~ 2021 年間設計之觀測,首次驗證無水星際塵埃黏性遠超過披覆了水冰的塵埃。此結論推翻所有過去的天文觀測之測量結果以及理論模型常用之假設,然與2019 年後所有實驗室內測量吻合。故該研成果解決了「天文研究與地面實驗室最新之測量結果相反」之悖論,意謂所有行星形成理論皆須大幅修正或被廢棄。本研究結果被收錄於美國國家電波天文臺次世代甚大陣列(ngVLA) eNEWs highlight。

得獎感言

首先非常感謝先師林清凉對我在學識與人品方面的耐心栽培。沒有她,我不會走上科學研究之路。我也要感謝父母在經濟方面的支持,以及學術圈師長、同行、工作單位行政室強大的同仁們的幫助與厚愛,包括我臺大物理系直屬阿慶學長20 年來時時提醒講話、立身做人、與身體健康方面須如何注意。

一個人能專注研究,真的必須受到周遭很多人實際付出的支持。身為一個科學家能有底氣挑戰當今主流學說提出相反意見,更必須感謝國科會與同行的信任與投資。期望我與身邊的人的付出,可以讓臺灣變得更好。最後感謝文藝同好們的陪伴。