陳志成 Chih-Cheng Chen

中央研究院 生物醫學科學研究所研究員

學歷

- 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院病理部教授級主治醫師(2022/2 ~ 迄今)

- 中央研究院生物醫學科學研究所客座教授(2022/9 ~ 迄今)

- 臺北三軍總醫院院本部副院長(2006/12 ~ 2010/1)

經歷

- 中央研究院生物醫學科學研究所研究員(2016/10 ~ 迄今)

- 中央研究院生物醫學科學研究所副研究員(2011/3 ~ 2016/10)

- 中央研究院生物醫學科學研究所助研究員(2003/5 ~ 2011/3)

個人勵志銘

專注與分享,是創造力的泉源。

探索慢性痠痛的分子機制 提出全新的痠覺理論

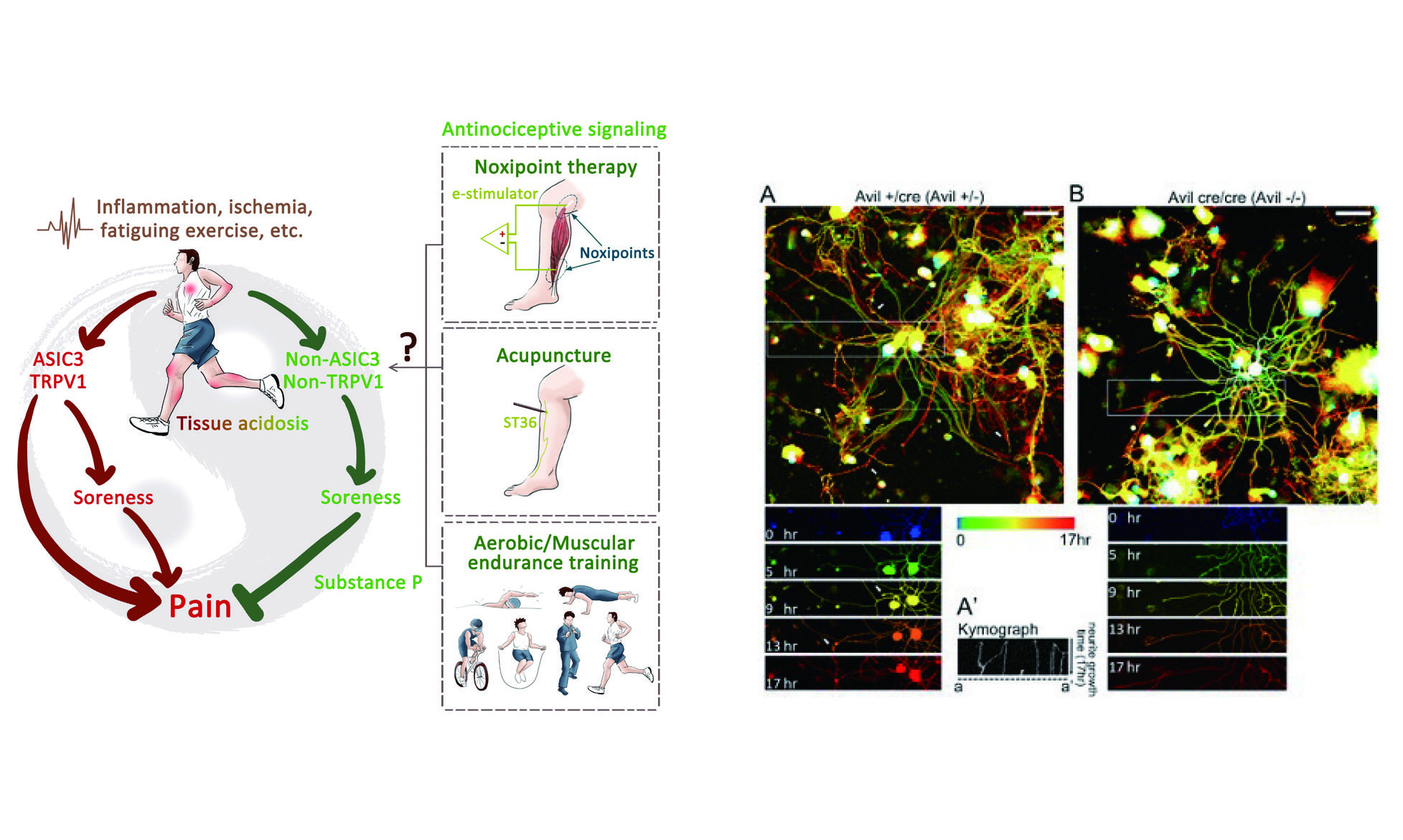

過去 5 年來,本人的研究在神經科學領域有兩個重大發現:(ㄧ)提出「痠覺理論」以區隔「痠」與「痛」;(二)發現痠覺受體分子為「酸敏性離子通道」。

本人的研究團隊一直在探索造成慢性痠痛的分子機制,我們已累積了許多臨床證據,發現痠與痛是兩個不同的症狀,特別是纖維肌痛症。因此,我邀請臺灣4 位不同領域的臨床醫師(神外、神內、麻醉、復健),共同提出一個全新的「痠覺理論 (Sngcepti on)」,以描述體感覺神經對組織酸化刺激所誘發的反應,並與痛覺刺激的反應做區隔。

「痠」(Sng) 是一種不同於「痛」(Pain)的知覺,常見於纖維肌痛症、退化性脊椎疾病、脊椎手術等等。我們身體對痛的反應是避免碰觸,對痠的反應則是會以伸展、按摩等主動作為來減緩痠的不適感。除此之外,痠覺也可帶來止痛作用,常見於針灸以及許多類型的復健治療。

本人在痠覺的神經生物學研究發現,痠覺神經與痛覺神經的分佈非常不同,肌肉組織酸化可同時刺激不同的體感覺神經元上的酸敏性離子通道。其中,第三型酸敏性離子通道(ASIC3)會誘發慢性痠痛,是纖維肌痛症的重要誘發因子;第一型酸敏性離子通道(ASIC1a)會誘發止痛作用,是葡萄糖水增生療法止痛的關鍵因子。

痠覺理論的建立,讓我們更清楚組織酸化所傳遞的體感覺應該被重新定義為痠覺,痠與痛也應該有不同的臨床處置。正確診斷痠與痛,並給於適當的醫療處置,將可避免無效的止痛藥物被濫用與浪費。

得獎感言

我的研究團隊一直在探索造成慢性痠痛的分子機制。痠覺理論的建立,驗證了臺灣年輕學子具備世界一流的研究能量與原創力。

我們顛覆了過去50 年來痛覺生物學的核心理論,組織酸化所傳遞的體感覺應該被重新定義為痠覺,痠與痛也應該有不同的臨床處置。過去我們所認知的慢性痠痛,究竟是痠還是痛?也應該重新被檢驗。正確診斷痠與痛,並給予適當的醫療處置,將可避免無效的止痛藥物被濫用與浪費。

痠覺理論,是我帶領臺灣基礎與臨床研究團隊所提出的全新理論,這是個機會點,期許臺灣在痠覺研究,更上一層樓,成為世界的研究中心。