黃柏壽 Bor-Shouh Huang

中央研究院 地球科學研究所特聘研究員

學歷

- 國立中央大學地球物理博士 (1989)

- 國立中央大學地球物理碩士 (1983)

經歷

- 中央研究院地球科學研究所特聘研究員(2018/7 ~ 迄今)

- 中央研究院地球科學研究所研究員(1997/3 ~ 2018/7)

- 中央研究院地球科學研究所副研究員(1989/7 ~ 1997/3)

個人勵志銘

誠於學問,樸於人生,凝聚理想,逐夢踏實。

探索地震源破裂的物理過程 影響力擴及南向國家

本人自研究生階段從事地震學研究迄今達30 多年,研究目標主要為地震源破裂的物理過程、地震波的波傳特性、地球深部構造及推動地震儀陣列觀測與地震減災相關議題。其中對於地震源破裂的物理過程,從博士生時代持續關注至今。早期以有限元素法模擬震源的同震地殼變形,進而利用強震儀近震資料了解大地震的破裂過程,近期則應用寬頻資料分析遠域大地震的破裂過程及物理特性等。

本人應用數值方法計算地震波在三維複雜構造中的傳播特性,探討震波在三維盆地內及斷層帶中的傳播特性。利用臺灣強震網資料重建九二一地震的二維波傳過程,為當時地震界首例。利用高密度地震網資料,我曾在沒有旋轉地震儀可觀測的時代分析了九二一地震的地表旋轉運動。我們另選擇臺灣收錄遠域震源通過地核的地震波相資料,分析了解地核的特性及臺灣地震網的深部構造等。

九二一地震後,有鑑於地殼深部構造對於了解孕震過程的重要性,本人曾多方奔走,籌建大型移動式寬頻地震儀陣列,運用以了解臺灣深部地殼構造。以此批地震儀為基礎並促成了臺灣地震界赴海外進行地震觀測,開拓臺灣地震學研究新領域。

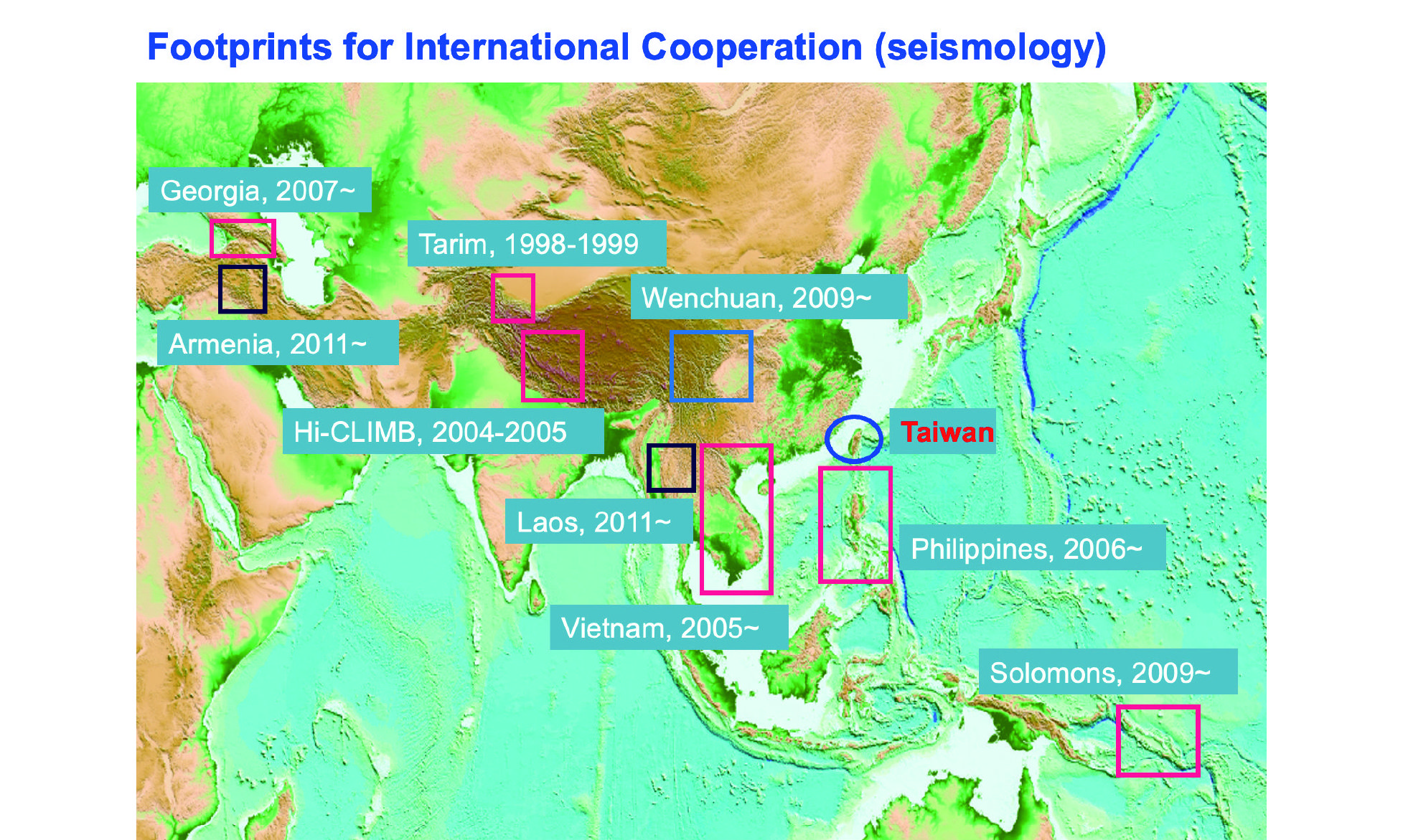

本人引領的海外地震觀測計畫涵蓋越南、寮國、南中國海周邊國家、西亞地區之喬治亞、亞美尼亞共和國及南太平洋的所羅門群島等地區,帶動當地地體構造與地震減災研究並吸收各國優秀研究生來臺研讀博士學位,以及邀請周邊國家研究人員來臺參與地震研究,推動聯合地震網的建立與資料共享,提升臺灣於南向國家的競爭力與學術影響力。

得獎感言

我從研究生時代迄今,悠遊於地震學研究已超過30 年,所有的學術成長及研究生涯皆在中研院地球所度過。感謝國科會與中研院提供穩定的研究環境、地球所同事的合作、助理的長期協助、學生及博士後研究的共同努力。個人成長過程深受多位師長的提攜與鼓勵,終身感念。

最後要感謝在我研究路程中的所有合作者,尤其是海外地震觀測計畫的協助者及家人的支持。