黃舒楣 Shu-Mei Huang

國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授

學歷

- 美國華盛頓大學建成環境學院博士 (2012)

- 國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士 (2004)

經歷

- 國立臺灣大學建築與城鄉研究所專任副教授 (2020/8 ~迄今)

- 國立臺灣大學建築與城鄉研究所專任助理教授 (2017/8 ~ 2020/7)

- 國立臺灣大學建築與城鄉研究所專案助理教授 (2015/2 ~ 2017/7)

跨越城鄉挖掘問題 探討災害不正義的影響

我近年的研究跨越幾個領域,包含批判襲產研究 (Critical Heritage Studies)、災後重建規劃研究 (Recovery Planning),以及延伸相關探討社群韌性 (community resiliency)。

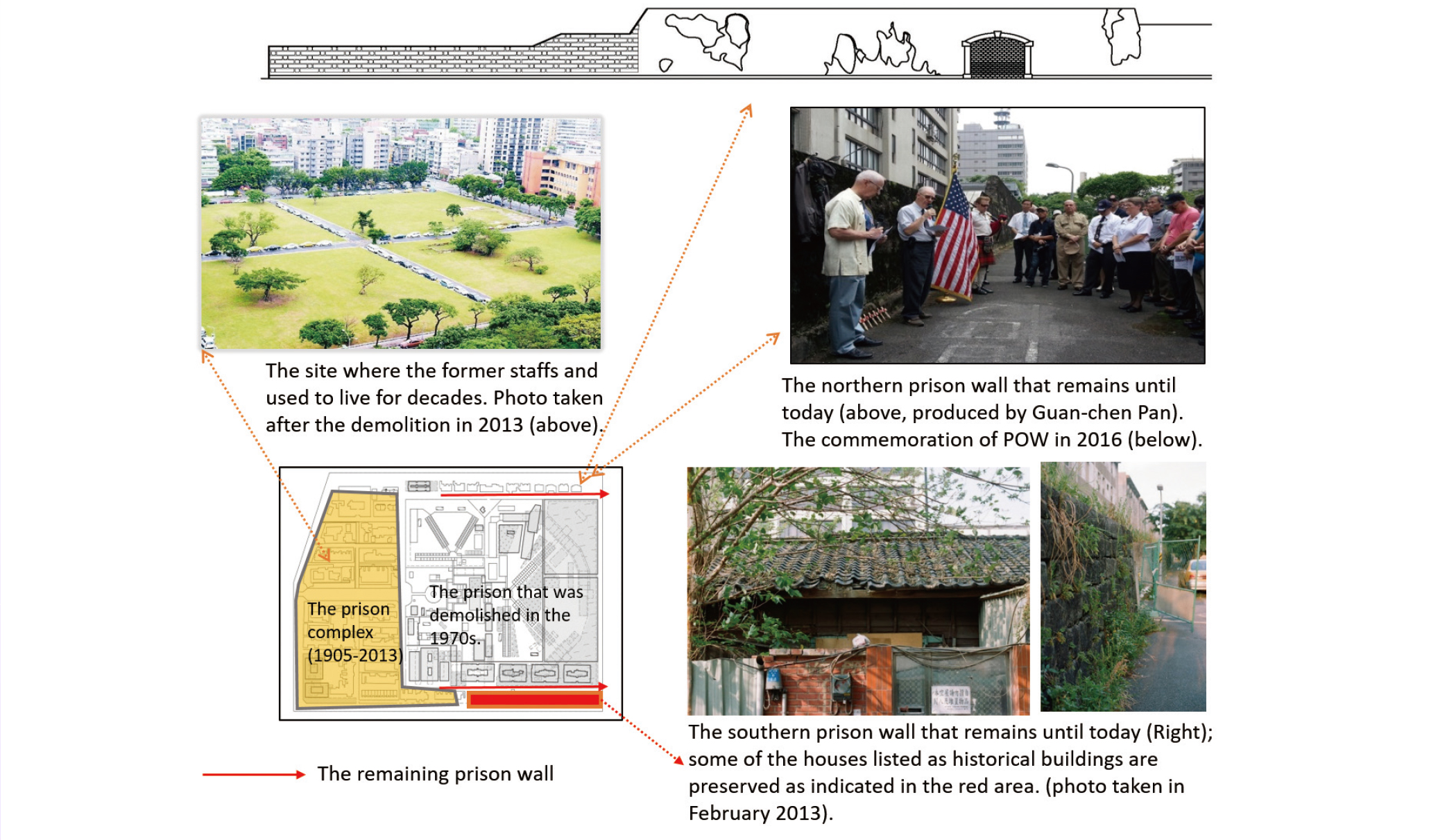

近年完成的專書深入分析東亞城市中保留的前殖民統治政權留下的監獄建築群落和周邊都市地景變遷,提出「矯正性記憶 (corrective remembering)」為核心分析概念 (Huang, S. and Lee, H. (2019). Memory, Heritage, and Punishment: Colonial Prisons in East Asia. Memory Studies: Global Constellations, Routledge)。

在這本書的基礎之上,我正在完成編纂另一專輯,Frontiers of Memory in the Asia-Pacific: Difficult Heritage and Cross border Politics of Postcolonial Nationalism (Huang, S. M., Lee, H. K. and Vickers, E., forthcoming, HKU Press),更進一步探討襲產、記憶之跨國實踐之間的境界前沿移動。

我期許自己的研究能跨越城鄉,特別在災後重建規劃、基進規劃研究 (progressive planning) 與政治生態理論的結合等,嘗試跨領域視野和方法,持續追蹤災後重建規劃對於原住民社群的影響。近年我以「災害正義 (disaster justice) 為分析概念來檢視原住民社群的受災歷程,不同政權對於山林環境的治理,如何促升了臺灣原住民生存的脆弱性,是為災害不正義。

近期則嘗試注意脆弱環境中,原住民社群如何回應、改變生計作為適應甚至發展策略,關注風災後原住民鄉的紅藜產業化發展如何被期待展現社群韌性 (community resiliency),而有相關弔詭表現:原住民農村同時啟動了再農業化 (re-agrarianization) 和去小農化 (depeasantization) 的過程,凸顯「韌性」概念的侷限 ─ 有可能掩飾了災後資本主義更直接改寫生產邏輯的過程,亦讓臺灣原住民鄉的農耕處境連結國際學界探討原住民食物主權、去小農化等發展。

得獎感言

回顧博士畢業後這 9 年時光是超乎想像的行旅。比起同輩,我自知幸運得多,初期經歷了些高教危機中的求職挫折挑戰,時間還未太長,即有幸回到母校任職,才有穩定學術資源和環境支持,於是能保有信心和好奇心持續找問題、問問題。

研究過程宛如沒有盡頭的旅行,旅途中的人事物都讓人珍惜,那包含持續指導我的師長們、同事們、課堂中總讓我感受教學相長的同學們。

更重要地,研究田野中每一位真實世界中戮力求生的人物,往往是他們的眼光,提醒我,還有如此多不同審視這星球運作的角度,需要再蹲低一點,才能多認識自己所知甚少,每天都重新開始練習發問。

個人勵志銘

好問題帶人走向邊界、打開十字路口,拒絕理所當然的命名、分類和安置。

- 基礎研究超前部署

- 豐沛國家科研人才