陳瑞麟 Ruey-Lin Chen

國立中正大學哲學系講座教授

學歷

- 國立臺灣大學哲學博士(1998)

- 國立臺灣大學哲學碩士(1993)

經歷

- 國立中正大學哲學系教授 (2008/8 ~迄今)

- 國立中正大學哲學系副教授 (2006/8 ~ 2008/7)

- 東吳大學哲學系副教授 (2003/8 ~ 2006/7)

翻轉傳統形上學思考 創新定義個體化條件

大約在 10 年前,本人開始研究「個體」(individuals)、「個體性」(individuality) 和「個體化」 (individuation) 這三位一體的概念,它們從希臘時代以來就是形上學 (metaphysics) 的核心。

要真正理解世界,我們必須理解「個體」,因為它涉及「事物」、「同一性」、「實在性」、「單位」、「量化」等等概念。例如,如果我們想估算臺灣一共有多少棵植物?我們得先知道如何指認一棵植物?或者,全球有多少個國家?我們得先知道什麼樣算是一個國家? ( 臺灣算不算一個國家? ) 這類問題在個別領域中都不難解決。但是,在哲學的形上學中,我們想找出最一般性的判準,得以讓我們回答「什麼樣才算是一個個體」這個高度抽象的問題。

傳統的形上學家討論這個問題,是使用觀察結合語意分析的方法,也就是分析我們如何由看到一顆石頭或一朵雲等等,來指認一顆石頭或一朵雲等;從中抽取出我們使用「一個」、「一顆」、「一朵」等計數詞的使用標準。但是這種基於觀察而建立的標準,不僅會遭到不可觀察事物 (如一個細胞、一個病毒等) 的挑戰,也會遭到可觀察事物 (如蕈類、珊瑚、山脈等) 的挑戰。

本人研究從人們在實作上如何分離自然對象的標準來分析,特別從科學家的實驗行為中,抽取他們隱然地判斷一個個體的標準。例如,如果科學家在病人身上分離出一株病毒株、對它進行操作、而且不會損毀它,這樣就可以證明該病毒是一個個體。如此,「分離、能操作、維繫其結構完整性」就是「個體化」的條件。我的研究成果翻轉了傳統形上學的思考方式,也為傳統的同一性、實在性、單位等問題打開了新的思考空間。

得獎感言

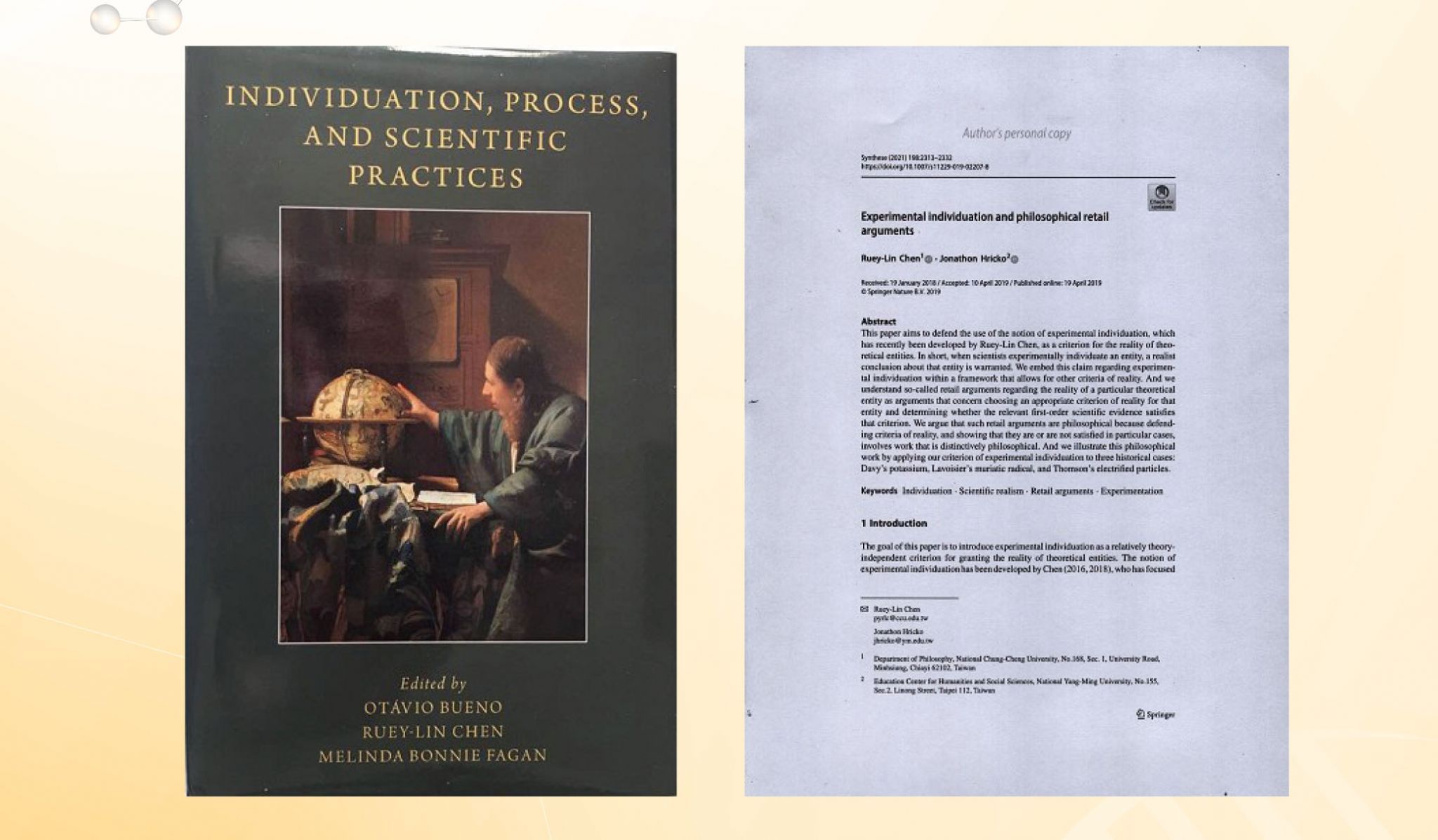

我能再次獲得科技部傑出研究獎,首先特別感謝引領我進入「個體性」議題的國際友人 Alexandre Guay 和 Thomas Pradeu;我也十分感謝長期以來與我深度交流的 C. Kenneth Waters 和 Alan Love;合作編輯牛津大學論文集的 Otavio Bueno 和 Melinda B. Fagan,以及與我合作研究「個體性與 實在性」課題的 Jonathon Hricko。

很感謝中正大學哲學系的所有同仁的長期支持,大家一起創造了一個優質的教研環境。最後,感謝科技部哲學學門繼 92 學年後再度推薦我。這 17 年間,我見證了科技部哲學學門在給獎標準上的提升,我相信因此激勵許多臺灣哲學學人勇於向國際進軍,也催生了臺灣哲學學者在國際上出版許多優秀成果,這一切都代表了臺灣哲學界的共同努力與持續進步。

個人勵志銘

創見來自反抗習以為常的觀念。

- 基礎研究超前部署

- 豐沛國家科研人才