許雅儒 Ya-Ju Hsu

中央研究院地球科學研究所研究員

學歷

- 國立中央大學地球物理研究所博士 (2004)

- 國立中央大學大學應用地質研究所碩士 (1999)

- 國立中央大學地球科學系 (1997)

經歷

- 中央研究院地球科學研究所研究員 (2015/8 ~迄今)

- 中央研究院地球科學研究所副研究員 (2010/10 ~ 2015/8)

- 中央研究院地球科學研究所助研究員 (2006/8 ~ 2010/10)

分析斷層滑移行為的時空變化 供防震減災參考

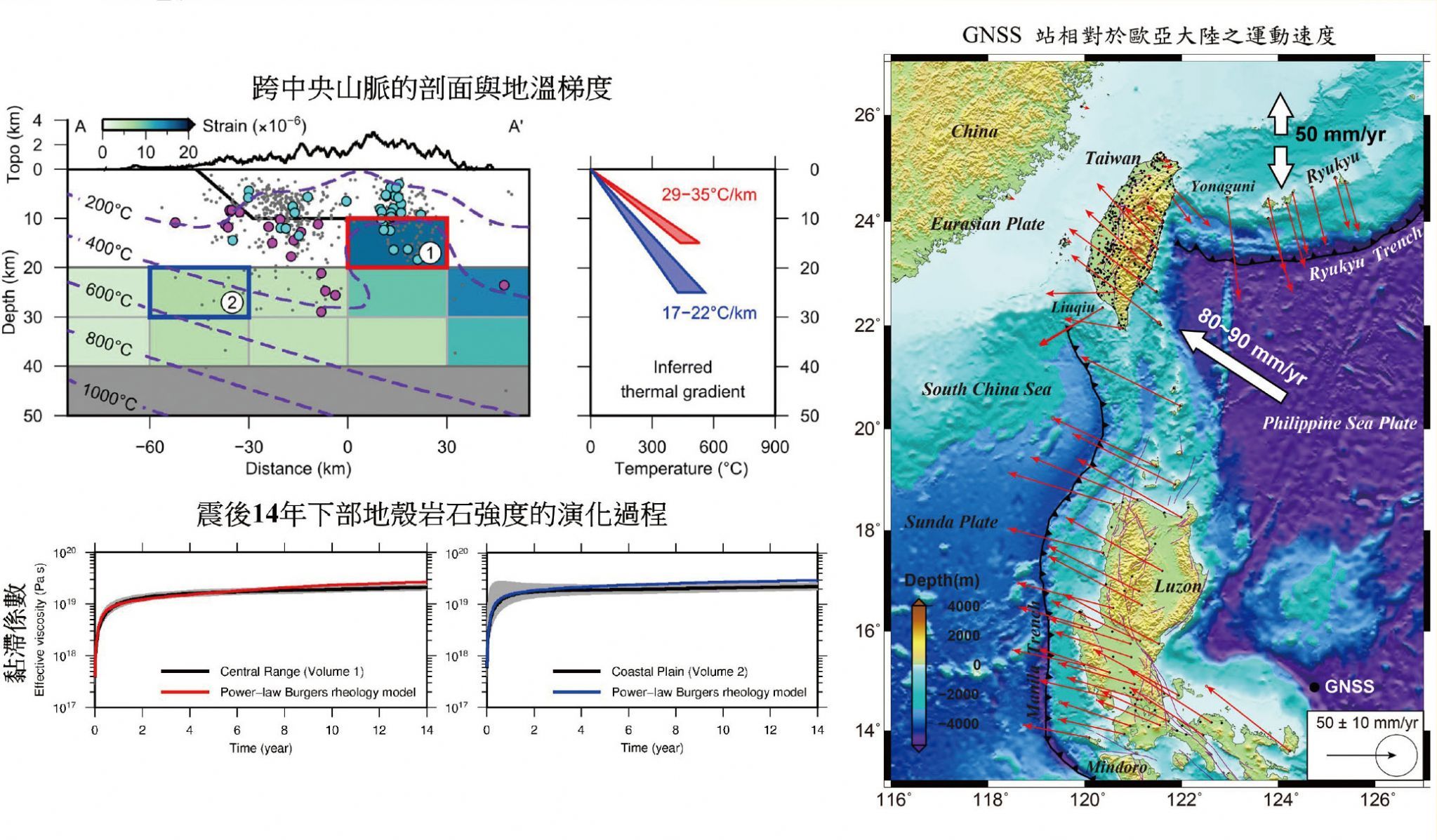

本人研究主要利用全球導航衛星系統 (GNSS)、地震及井下應變儀觀測資料,分析陸地及隱沒帶斷層滑移行為之時空變化、斷層帶物理性質及岩石圈之應力狀態,進一步根據這些資訊估算活動斷層的滑移速率、發生大地震的潛能及可能的最大地震規模,提供地震危害度評估參考依據。在地震發生時,利用 GNSS 地表位移資料逆推發震斷層破裂分佈,並預測可能引發餘震之區域、評估震後地震活動趨勢,供防震減災參考。

此外,本人也利用臺灣密集的 GNSS 連續觀測資料,長期監測集集地震震後變形,分析岩石圈的流變特性。岩石圈強度及其隨時間的演化,在地震災害風險評估中是一個重要的指標參數,然而岩石圈的強度受到應力、岩石組成、結晶粒徑、含水量、岩壓與溫度等諸多物理條件的控制,使得了解岩石在自然環境下的受力變形歷程為一大挑戰。

為了克服此一障礙,本人團隊與其他國內外大學合作,開發新的演算方法,並利用 GNSS 資料直接計算地震過後地殼應變的時空分佈,深入剖析臺灣造山帶下部地殼的變形特質。我也利用 GNSS 垂直觀測位移,解析臺灣陸地儲水量的時空分佈特徵,了解由降雨轉化成地下儲水的過程。藉由分析各種水文資料的年振幅和相位資訊,可以獲取不同水文因子對降雨的響應時間,進而分析降雨模式、滲透速率、土壤飽和度和地表徑流對臺灣陸地儲水的影響機制,有助於水資源利用與管理。

得獎感言

研究一直是我熱愛的工作,很高興能夠獲得科技部傑出研究獎,這是一個莫大的鼓勵。我非常感謝中研院地球所的工作夥伴,由於他們任勞任怨的付出,讓我們可以在野外蒐集到品質良好的觀測資料,進行後續的研究分析;感謝國內許多研究機構,包括交通部中央氣象局、經濟部中央地質調查所和內政部國土測繪中心,因為他們無私分享全球導航衛星觀測資料,讓我們可以對臺灣的地殼變形和孕震構造有更多的認識。

最後,我要感謝我的家人、師長及同事,在我遇到瓶頸時做為我的心靈捕手,讓我能夠冷靜地克服難關,在學術的道路上繼續向前邁進。

個人勵志銘

隨時保持好奇心,勇於接受挑戰及不確定性,不輕言放棄,保持一顆開闊的心。

- 基礎研究超前部署

- 豐沛國家科研人才