沈聖峰 Sheng-Feng Shen

中央研究院生物多樣性研究中心研究員

學歷

- 美國康乃爾大學動物行為博士 (2009)

- 國立臺灣大學動物學碩士 (2002)

- 國立臺灣大學植物學學士 (2000)

經歷

- 中央研究院生物多樣性研究中心研究員 (2021/2 ~迄今)

- 中央研究院生物多樣性研究中心副主任 (2018/3 ~ 2019/10)

- 國立臺灣大學氣候變遷學程 / 生態與演化生物學研究所合聘 / 兼任副教授 (2016/8 ~迄今)

研究生態因子的影響 解釋物種的合作行為

身為行為與演化生態學家,本人廣泛地對各個層次的生物組織,包含基因、行為、形態與物種的多樣性起源、維持與後果,皆深感興趣。在社會演化方面,本人研究一直著重在生態因子對社會演化的影響。我們發現在惡劣的生態環境底下,冠羽畫眉反而能夠藉由降低衝突的策略來產生更多可存活的子代。本研究也被 Nature Communications 選為 Featured Article。

團隊也發現在惡劣的環境下,尼泊爾埋葬蟲不僅會採取更加合作的策略,而且合作策略也會使得尼泊爾埋葬蟲能夠適應更廣的生態棲息環境,此研究也被 eLife 選為 Featured Article。我認為我們對於合作行為的研究成果,能夠提供一個嶄新且更全面的理論架構,用以探討氣候變遷對於社會生物未來的影響,當然也包括探討對於人類社會的衝擊與效應。

此外,我們也應用野外與實驗室操作實驗的方式,探討物種的環境與種間競爭對生物 niche width 與分布範圍的影響,發表的文章被 Nature Climate Change 報導。我們運用演化生物學的思維來探討生物如何在生理上適應不同的生態環境。此研究發現長期與短期氣候變異度對生物地理分佈的影響不同,進而影響廣布種與專化種的演化。此研究發表在 Science,Science 並且提供專文介紹此研究對氣候變遷對生物脆弱度的影響。

我們橫跨亞洲五個族群的尼泊爾埋葬蟲研究,強調族群是適應當地環境的單位而非物種,並評估不同族群在面對氣候變遷下的族群脆弱度,此文章被 Nature Communications 編輯選為 2020 年生態研究部分的推薦文章。

最後,我們成功利用深度學習討論生物的形態多樣性演化,特別是在客觀量化生物形態的部分,預期將對研究生物形態多樣性的研究有重要的影響。

得獎感言

得獎很開心,不過看著電腦裡,實驗室成員及合作的夥伴一起累積出來,發表速度卻好像永遠趕不上的最新成果,又覺得要更加努力。感謝臺灣的學術環境、中研院和臺大的同事與長官,以及同行的先進及科技部,謝謝您們給予的大力支持,讓我可以達到 10 年多前還未回國前無法想像的研究視野與規模。

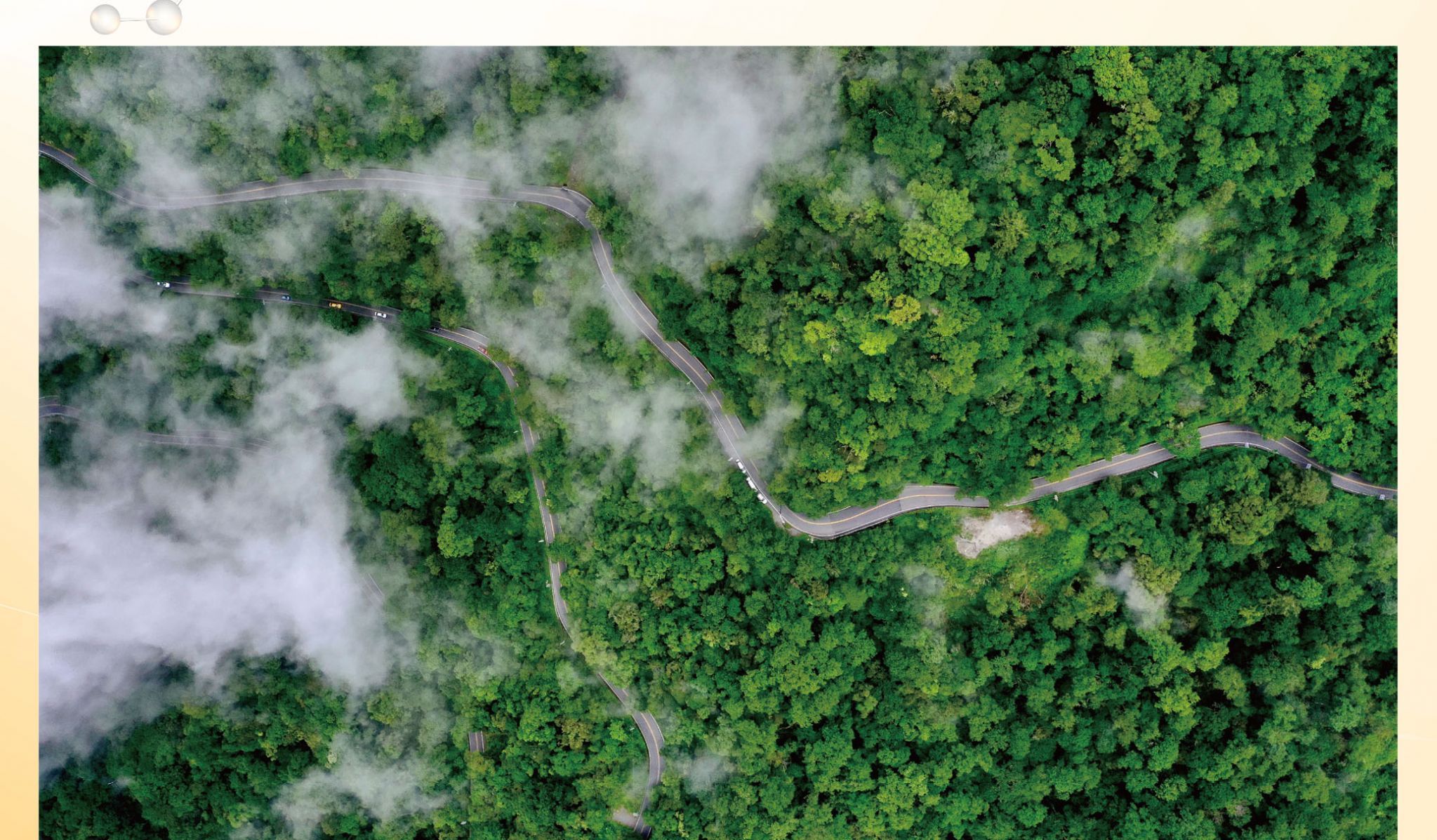

研究動物的社會行為,讓我了解看似簡單的生物,也可以有精巧的合作與解決社會衝突的規則。跨國大尺度的生態研究,包含肯亞、日本、中國、馬來西亞與臺灣,更讓我可以深入研究各地獨特的自然環境對生物適應的影響。希望這些研究,可以讓大家更能欣賞與我們共享這個地球的其他豐富生命樣貌。

最後,我要感謝我的家人,特別是我的太太與父母,一直以來的支持與協助。

個人勵志銘

「客亦知夫水與月乎?逝者如斯,而未嘗往也;盈虛者如彼,而卒莫消長也,蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也,而又何羨乎?」

~蘇軾─前赤壁賦

- 基礎研究超前部署

- 豐沛國家科研人才