何明修 Ming-sho Ho

國立臺灣大學社會學系特聘教授

學歷

- 國立臺灣大學社會學系博士 (2000)

- 國立臺灣大學外國語文學系學士 (1995)

經歷

- 國立臺灣大學社會學系教授 (2011/8 ~迄今)

- 國立臺灣大學社會學系副教授 (2009/8 ~ 2011/7)

- 國立中山大學社會學研究所副教授 (2008/2 ~ 2009/7)

冷靜的社會運動研究者 為改革找到更好的策略

社會運動代表一種由下而上推動社會變遷的力量,通常由被邊緣化與弱勢的群體所發起,以體制外的抗爭方式要求社會改革。從臺灣解嚴以來,各種社會運動興盛,追求非核家園、性別平等、勞工權益等集體行動已經深刻改造這個島國的政治與社會地景。

臺灣不只是從威權統治走向民主,在各種人權保障上也持續向前邁進。如果臺灣沒有民主化,就不可能有社會運動的研究;而我也期待自己的研究成果可以為接下來的民主深化提供一些知識貢獻。

社會運動的參與者需要熱情的信念,相對地,社會運動的研究者則是需要冷靜的批判能力,因為他們必得要跳脫出抗議現場的喧囂,採取更廣大的歷史與跨國比較視野,檢視每一場進行中社會運動的機會與挑戰、優勢與弱點。

在進入學術界這 20 年來,我研究過臺灣的環境運動、勞工運動、教改運動、社區運動、學生運動、同志運動、食安運動、身障者運動、聲援中國人權運動等,我從這些議題行動者身上學到寶貴的知識。我能夠提供的回饋在於更為全面性的考察與反思,研究結論不見得是運動者所樂意見到,但是我相信終有一天,來自於的學術性反思可以協助這些爭取改革的力量找到更好的策略。

因為語言隔閡與我國外交處境,臺灣各種社會運動的努力仍沒有享有應有的國際能見度,我期待自己的研究能夠帶來更多的國際關注與肯定。任何改革都是涉及不同利益與價值的爭辯,社會運動研究者並不是倡議者,但卻可提供更多公共思辨的材料,促成民主討論之實現。

得獎感言

從 2001 年開始任教,我每年都獲得國科會 / 科技部研究經費補助,首先要感謝資助單位支持,這些資源讓我得以開展研究工作。我也很幸運享有家人的支持,妻子淑鈴也是大學教授,她知道學術研究需要全神貫入的投注,如果沒有她的善心與諒解,我無法全力投入研究工作。小梅與小陽是我們家的寶貝,每天接送他們上學與放學,總是做為父親最感到驕傲的時刻。

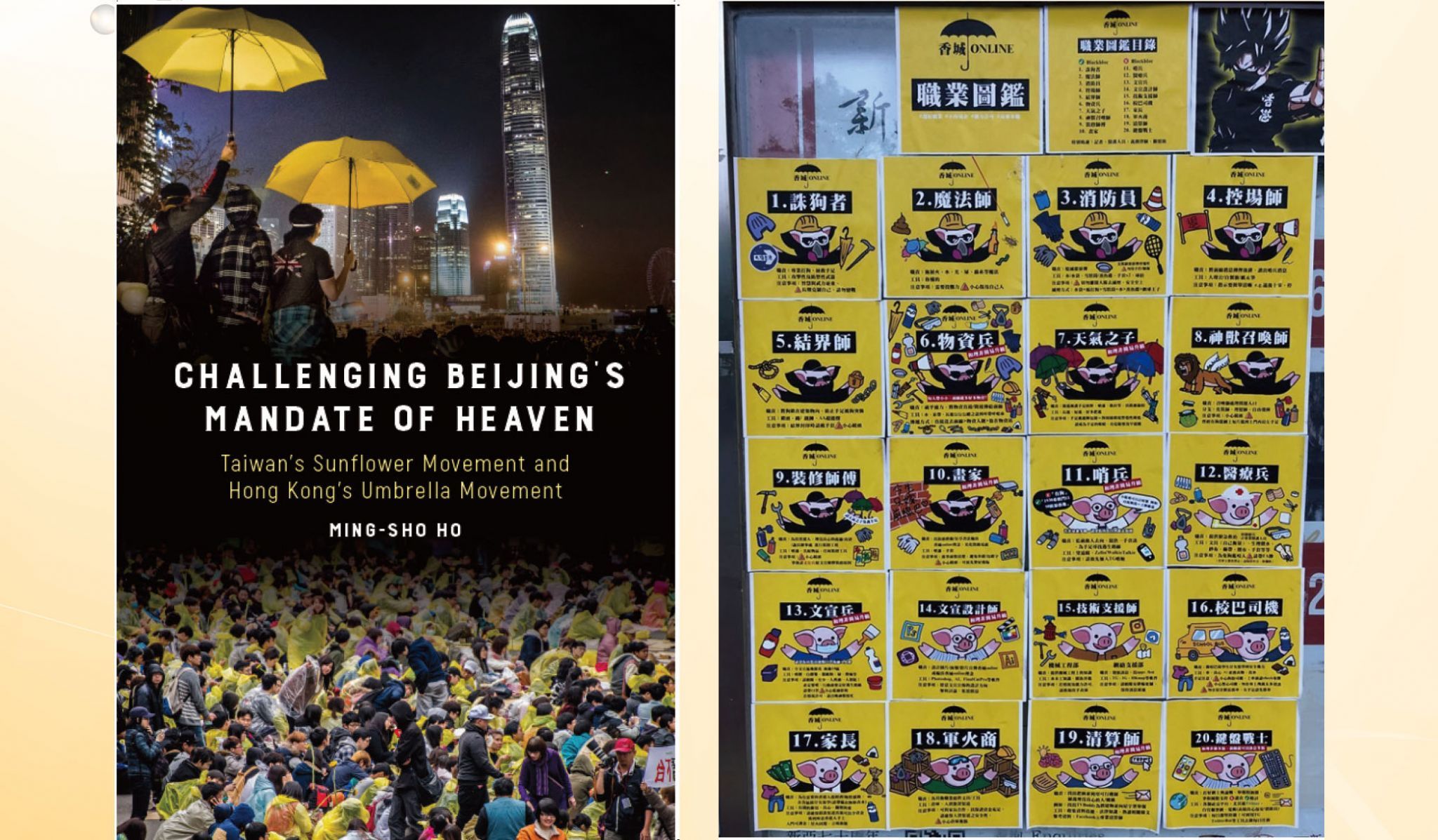

我前一本學術專書探討了 2014 年香港雨傘運動,該書是在 2019 年 1 月出版,沒有料想到才沒有幾個月,反抗逃犯條例修正的抗爭卻激發出更為強大而持續的社會運動。如今中國政府已經徹底撕毀一國兩制的承諾,用國安法來壓迫一群曾經享有自由的人民。我的心思與掛念將永遠與香港人同在,「光復香港、時代革命」!

個人勵志銘

Antonio Gramsci 常講,「理智上的悲觀主義者、意志上的樂觀主義者」。這個信條也應是社會運動研究者遵奉的準則。

- 基礎研究超前部署

- 豐沛國家科研人才