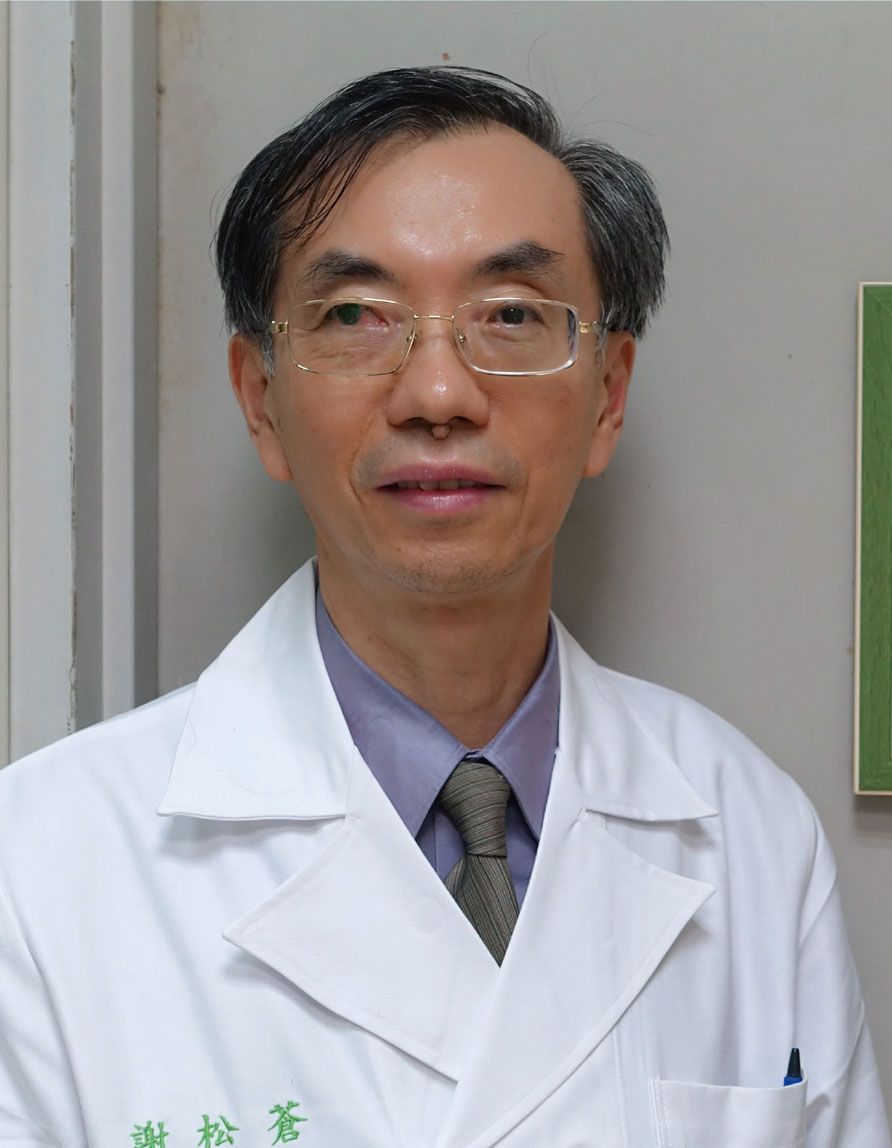

謝松蒼 Sung-Tsang Hsieh

國立臺灣大學醫學院 解剖學暨細胞生物學研究所特聘教授

國立臺灣大學附設醫院神經部主治醫師

學歷

- 美國霍普金斯大學神經科學博士 (1993)

- 美國哈佛大學公共衛生碩士 (1989)

- 國立臺灣大學醫學士 (1983)

經歷

- 國立臺灣大學醫學院解剖學暨細胞生物學研究所副教授 (1995/8 ~ 2000/7)

- 美國霍普金斯大學醫院神經科博士後研究 (1993/7 ~ 1995/5)

- 國立臺灣大學附設醫院神經科住院醫師 (1985/8 ~ 1988/6)

致力神經退化與疼痛研究 建立臺灣的權威地位

自 1995 年完成美國進修返回臺灣後,持續致力於神經退化的基礎神經科學研究,以及應用於臨床未解決疾病 (unmet clinical needs) 的轉譯醫學研究,探討周邊神經退化的重要基礎生物學。本人的研究涵蓋三個主題:神經退化的病理診斷、神經退化病變的致病基因,以及神經病變性疼痛 (neuropathic pain) 的機制。

研究聚焦於當時非常冷門、尚未開發之領域─「小纖維神經病變」(small fiber neuropathy 之診斷研究,並以此為基礎,研發神經退化的定量病理診斷系統,找到臺灣人罹患「家族型類澱粉神經病變 (familial amyloid polyneuropathy)」的獨特基因突變,以及建構周邊神經退化造成神經疼痛的大腦異常可塑性機制 (maladaptive plasticity)。

小纖維神經病變一直是臨床神經學上的診斷挑戰,發展出以小片皮膚切片取代傳統神經切片,並建立特殊染色方法,定量位於皮膚之感覺神經末梢,這一病理診斷方法目前已經為國際神經醫學界接受為標準診斷。

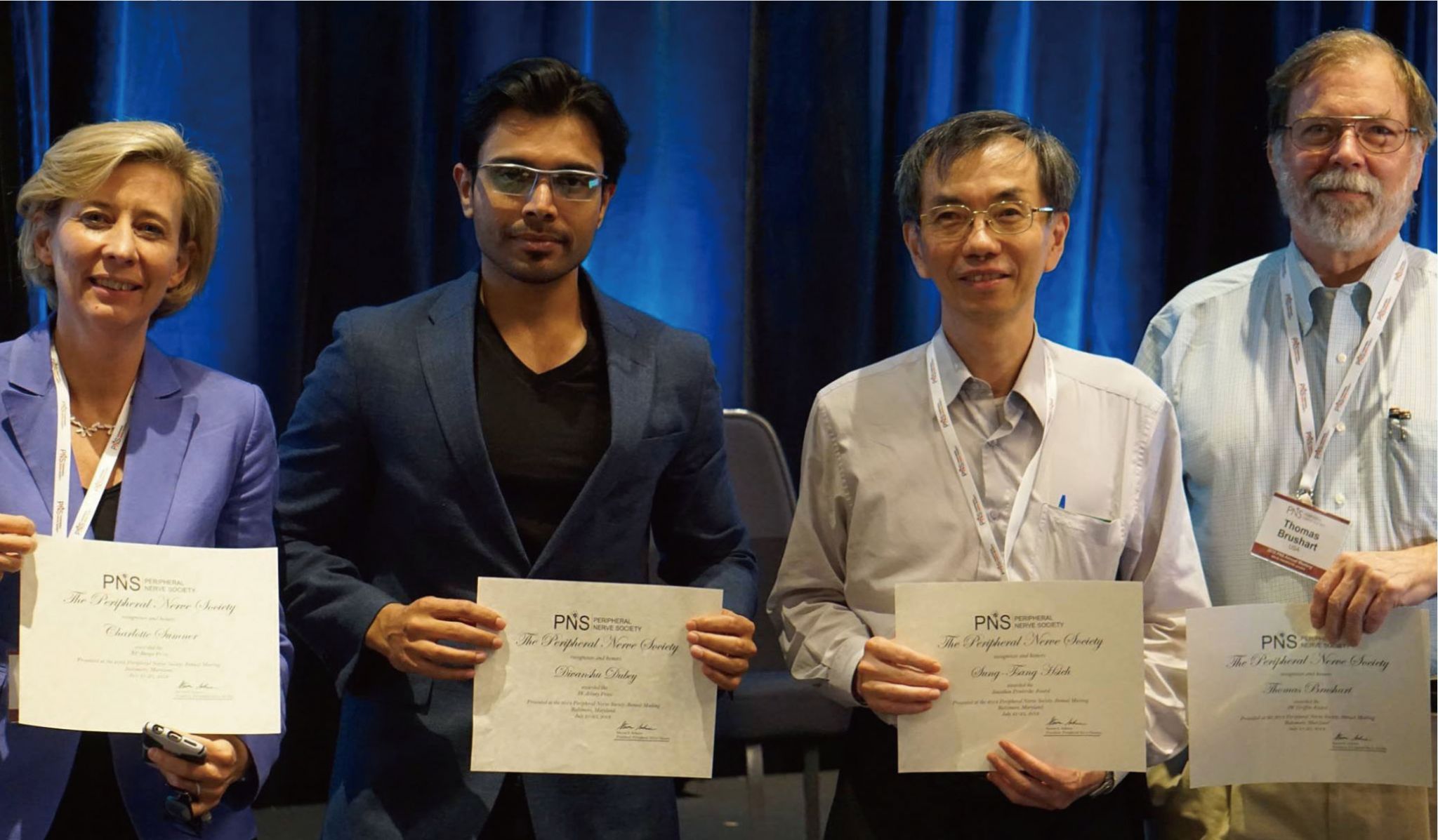

除了多次受邀在國際會議進行特別演講,並獲選為美國神經學會會士 (Fellow of American Academy of Neurology),於 2018 年國際周邊神經學會 (Peripheral Nerve Society) 獲得 Jonathan Pembroke Award, 並受 Springer 出版社邀請,編輯撰寫《Small fiber neuropathy and related syndromes: pain and neurodegeneration》,於 2019 年出版,這是小纖維神經病變領域的第一本專書。

針對小纖維神經病變之功能異常 (gain-of-function),即神經病變疼痛的「中樞敏感化 (central sensitization)」,發展熱誘發電位 (contact heat evoked potential),並結合功能性磁振造影 (functional MRI),探討大腦異常活化 (maladaptive plasticity) 造成神經痛之生物標記 (biomarkers),曾受邀於「國際臨床神經生理學會」 (International Federation of Clinical Neurophysiology) 大會擔任特別演講。本人的相關研究建構神經末梢退化,導致大腦異常可塑性的理論,同時也提供腦刺激術治療頑固型神經痛 (refractory pain) 的基礎。

得獎感言

得獎從來不是我研究的目標,獲頒傑出特約研究員獎,標記著 18 年來與病友、同仁和家人共同努力的記憶。所有的研究主題都從病人、臨床的需求出發,也是我不斷在原有基礎上引入新技術的動力,感謝同學、助理、同仁,陪著我篳路藍縷,建立臺灣在小纖維與類澱粉領域的國際地位。

不論是小纖維或是類澱粉神經退化,都是現今醫學的極限,缺少有效的治療。感謝病友在最痛苦無助時仍然信任我,特別是我於 2016 年起推動臺灣腦庫的建置,病友在臨終時,給了我一份作業:「交給你,我就放心」,謝謝病友願意捐出腦神經組織,做為研究機制、開發治療的起點。

感謝家人,容忍我在實驗室的時間多於家庭,始終提供我溫暖的避風港,特別是內人,不只是家庭的支柱,還自願擔任皮膚切片研究的志願受試者,在我的實驗室擔任全職義工。除了感謝,還是感謝,唯有用更好的研究回饋大家。

個人勵志銘

挫折提供試煉的機會,崎嶇的道路通向璀璨的目標,永遠探索人生的光明面。

- 基礎研究超前部署

- 豐沛國家科研人才