|

第55場 |

||

|

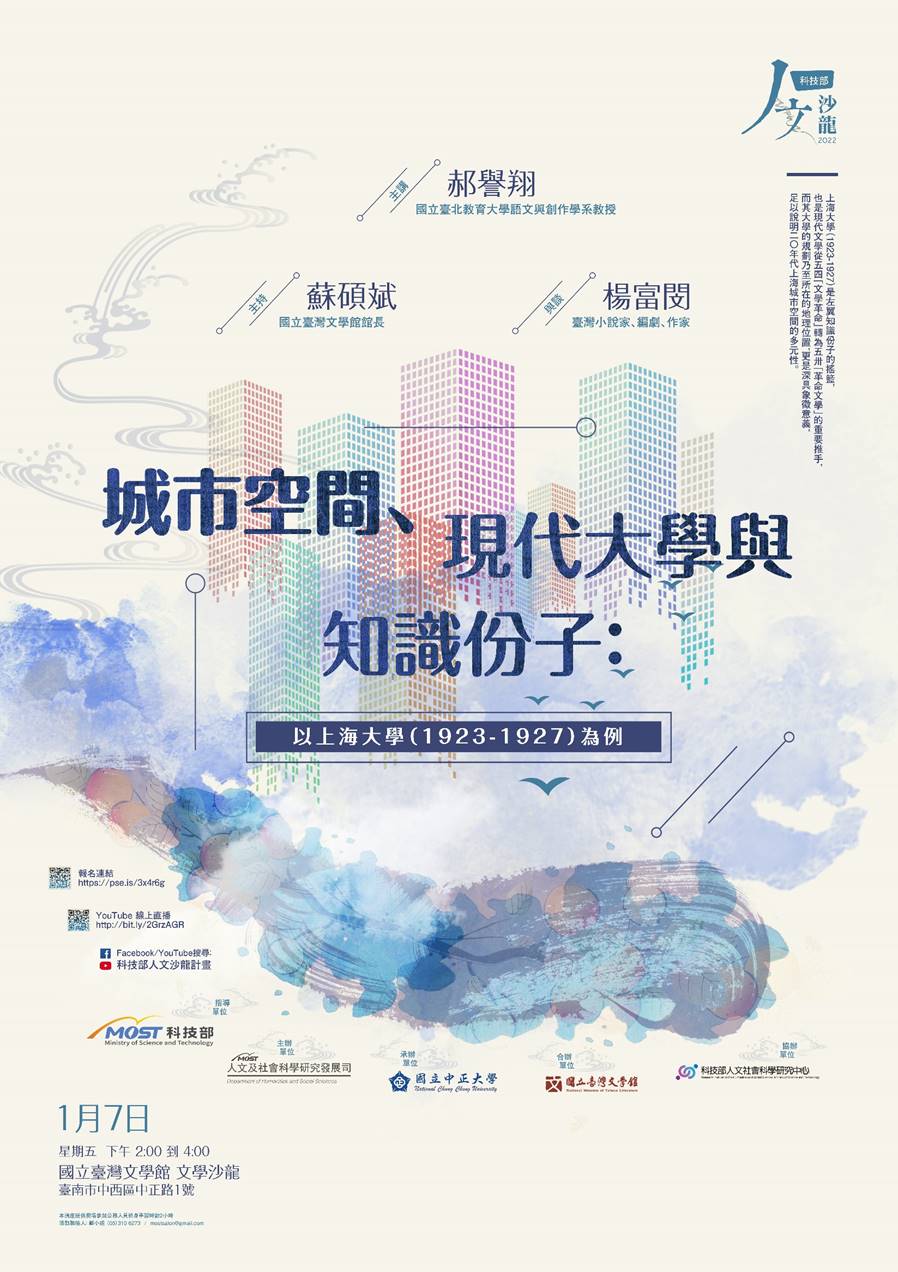

日期:2022-01-07 講者姓名:郝譽翔 單位職稱:國立臺北教育大學語文與創作學系教授 主持人 | 蘇碩斌(國立臺灣文學館館長) 與談人 | 楊富閔(臺灣小說家、編劇、作家) 地點 | 國立臺灣文學館文學沙龍 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 城市空間、現代大學與知識份子: 以上海大學(1923-1927)為例

梳理中國現代文學的發展歷程,1920年代中葉後知識份子的小說創作由鼓吹「文學革命」轉向「革命文學」,一直是相關研究者熱切關注的課題。主講人郝譽翔教授開宗明義談到,現今學術討論多以理論為基礎進行開展,容易形成具有「成見」的框架式論述,視革命文學為法西斯主義的宣傳工具,而作者所涉及的政治和意識型態等敏感議題,也容易在「反共」的旗幟下受到嚴厲批評。事實上,思潮會隨著時代演進而有所差異,不同時空背景下的文學議題也應當回歸歷史脈絡去重新評估。有鑑於此,郝教授試圖由小說創作者的角度出發,從其個人生命歷程到文學思想、乃至國族想像的轉變進行剖析。不難發現,這些作者皆出生於1895-1905年間,亦即成長過程中經歷「五四運動」所引進現代思潮洗禮的知識分子。另一方面,他們的家族隨著晚清廢除科舉,由「士」階層迎向破落衰敗、不再享有禮遇尊崇,重新接觸知識體系的管道轉為新式教育,而現代大學的設立也提供了舒展抱負的場域。他們共有的特色就是離開故鄉,在20年代左右來到上海,從此走上一條左翼革命文學的道路,也將個人生命經驗與對未來中國想像擘畫投射於這片土地。 在20年代中國現代小說的發展道路上,上海大學扮演著關鍵性的角色,雖然相較於北京大學的中心地位,該校所受到的關注顯然較低。上海大學於1922年由國共合作創辦,首任校長為于右任(1879-1964),董事有章太炎(1869-1936)、陳獨秀(1879-1942)等人,實務上則是由早期共產黨的核心幹部主持教學及校務,如擔任教務長的瞿秋白(1899-1935)、擔任校務長(總務長)的鄧中夏(1894-1933),教師群中也不乏當時知名馬克思主義信奉者。創校始初租用老式石庫門的排屋民房作為校舍,弄堂(或稱衖堂,類似北京的「胡同」)出入口即為校門,時人戲稱為「弄堂大學」。不久雖獲得經費挹注而擴大招生,並遷移至租界邊緣的西摩路上,仍是使用一般民房繼續辦學,此外也擴充了幾處校舍。與此同時的北京大學,正在胡適(1891-1962)提倡下展開「國故整理」的研究工作,試圖運用傳統「音韻訓詁小學考據」之學,系統性整理國故進而「再造文明」;上海大學則在瞿秋白等人的帶領下,除創立中國第一個社會學系外,也展開「切實社會科學的研究及形成新文藝的系統」,走出校園,進入街頭、工廠,不僅為工人開辦夜校,甚至加入勞動,組織工會。郝教授指出,上海大學特別著重社會科學的方法,強調文學與社會現實的結合,絕非只是關在教室裡研究社會主義而已,而是有具體的實踐。 租界的環境提供了上海大學師生走出校門的基礎。上海大學所在之西摩路位於英、法租界的邊緣,往西緊鄰小沙渡路,沿路南端多為住宅區,往北則是十九世紀末以來最重要的外資工業區,其中又以日本人經營的紡織廠「內外棉株式會社」勢力最大,僅小沙渡工業區內就有十九座工廠。在這些紡織廠內工作的,又以任勞任怨的童工(又稱「養成工」)及女工居多。因為工廠林立,小沙渡吸引了大批前來逃難、打工的貧民,他們住在環境惡劣的簡陋寮棚內,這些貧民窟被稱為「棚戶」。正因這地屬於租界邊陲,除棚戶遍佈,賭場、妓院、鴉片館所在多有,故有「滬西歹土」的俗稱,致使這些工廠工人大多得加入幫派(如青幫)以求自保。這樣惡劣的環境條件,卻也是上海大學教務長瞿秋白和校務長鄧中夏實踐理想的場域。 瞿秋白出身江蘇常州書香門第,然其父不治家業,導致生活窘迫,以典當、借貸度日。瞿秋白原於小學授課貼補家用,後輾轉漢口、北京學習英、俄文,也在北大旁聽胡適授課。後考入外交部辦理的「俄文專修館」,與耿濟之(1899-197)成為同學及摯友。1919年五四運動爆發後,他投入愛國學生活動,結識鄭振鐸(1898-1958)、許地山(1893-1941)等人,又參加了李大釗(1889-1927)、張崧年(1893-1986)發起的馬克思主義研究會。於「俄文專修館」肄業後,1920年以北京《晨報》和上海《時事新報》特約通訊員身份,前往蘇俄採訪革命與戰爭情況,並加入共產黨及於東方大學中國班擔任助教,瞿氏著有《餓鄉紀程》記錄在俄情況。1922年底,瞿氏為前往莫斯科參加共產國際會議的陳獨秀擔任翻譯,受其邀約回國擔任《新青年》編輯,不久經李大釗推薦到上海大學擔任教務長及創立社會學系。1927年取代陳獨秀成為中共領導,策劃多次土地革命和武裝反抗。1935年在福建長汀被逮捕槍決,結束短暫的36歲人生。 鄧中夏則是湖南宜章人,師從楊昌濟(1871-1920),並結識毛澤東(1893-1976)。1917年考入北大中文系,曾積極參與五四愛國運動。後受李大釗影響而傾心共產主義,於1920年加入馬克思主義研究會,並成為中國共產黨最早的黨員之一。鄧氏長期在北京近郊長辛店主辦京漢鐵路工人補校,協助建立工會(當時稱為「工人俱樂部」),領導發起罷工運動,為中國工人運動的先驅者,著有《中國職工運動簡史》。1925年小沙渡紡織廠工人為抗議肆意開除及暴力對待,發起罷工抗議,其中上海大學補校學生顧正紅(1905-1925),同時也是內外棉會社員工,在抗爭過程中遭日本資方開槍射殺,激起各界對外國勢力及軍閥的不滿情緒。當時有合作關係的國民黨及共產黨藉此機會,發動學生與工人進行示威抗議,最終於該年5月30日與英國警方爆發衝突,造成多人死傷、被捕,稱為「五卅慘案」(或稱為五卅運動、五三〇事件)。此事件有二十二名上海大學學生被捕拘留,學生何秉彝(1902-1925)遭英國警方開槍身亡。最終上海大學部分校舍和財產遭英軍佔領,曾短暫封閉,不久租用閘北青雲路民房作為臨時校舍。但上海大學師生在1926、1927年仍積極參與工人罷工及罷課活動,其中鄧中夏的影響頗為深遠。1927年國民政府決定「分共」之後,鄧氏轉為秘密活動,發動多起武裝起事,1933年被捕,後於南京雨花台槍決,得年39歲。上海大學也於1927年被國民政府軍警單位取締後關閉,成為曇花一現的知識園地。 上海大學的校史固然短暫,卻集合當時眾多知識菁英,除瞿秋白、鄧中夏外,擔任教師的沈雁冰(1896-1981,筆名茅盾)、田漢(1898-1968)、傅東華(1893-1971)、朱光潛(1897-1986)、俞平伯(1900-1990)、朱自清(1898-1948)、葉聖陶(1894-1988)、蔣光慈(1901-1931)、蔡和森(1895-1931)、張太雷(1898-1927)、周建人(1888-1984)、楊賢江(1895-1931)等人,可謂一時之選。郝教授指出,這些上海大學教師在人際網絡上有高度的身份重疊,如葉聖陶、沈雁冰、楊賢江等人亦為商務印書館的職員,在同一個辦公室工作;商務印書館周遭也是許多左翼文人時常出沒的地點;成立於北京的「文學研究會」其發起人如周作人(1885-1967,即周建人之兄)、沈雁冰、鄭振鐸、耿濟之等人,也多與瞿秋白友好,該會所發行之刊物《小說月報》則交由商務印書館印行;1923年共產黨第三次代表大會將黨員分四組,其一組為「上海大學組」,計有瞿秋白、鄧中夏等十一人,另一組為「商務印書館組」,則有沈雁冰、楊賢江等十三人,在當時人數未多的共產黨員中,上海大學及商務印書館已佔泰半。 1928年時,葉聖陶於當時《教育雜誌》連載作品《倪煥之》,這部帶有自傳性質的小說,講述主人翁倪煥之原於鄉村小學任教,懷抱著滿腔救國理想,希冀透過教育改變社會,在經歷辛亥革命、五四運動、五卅運動、上海工人罷工及各校師生罷課等重大事件後,他由追求教育改良轉向革命。但在1927年國共分裂後陷入悲觀絕望,最終抑鬱而終。郝教授指出,倪煥之與書中諸多人物的經歷與形象是當時眾多左翼知識份子的縮影。書中也藉由小說人物口述,如實地描繪出上海大學師生大家庭式集體生活的樣貌:「分工作事,料理每天的灑掃飲食,不用一個僕役」、「他們在寓所裡盡讀些哲學和社會主義的書,幾天必得讀完一本,讀完之後又得向大家報告讀書心得」,用以對比北京大學學生波希米亞式的自由漂泊。小說中批判了杜威式教育哲學(John

Dewey,1859-1952,美國教育家、哲學家、心理學家,亦為胡適之師)重「個人」,卻忽略了「社會」才是「個人」真正容器的弊病,主張「為教育而教育,只是毫無意義的玄語,目前的教育應該從革命出發,教育者如果不知革命,一切努力全是圖勞,而革命者不顧教育,也將空洞地少所憑藉。」在倪煥之的認知裡,革命與教育是一體兩面,在經歷一連串事件洗禮,他認為應該像工人學習,用工人的眼光看世界。郝教授講到,這樣的觀點消弭了知識份子與工人的階級差異,使他們成為相互啟蒙、教育的對象,也不同於以北大為主流的菁英式教育。 上海大學不僅是老師為勞工授課,就連學生也會到補校教書。事實上,這些上海大學的學生也不乏具有親屬身份者,例如瞿秋白的第一任妻子王劍虹(1901-1924)及第二任妻子楊之華(1901-1973)、沈雁冰妻子孔德沚(1897-1970)、葉聖陶妻子胡墨林(1893-1953)皆曾是上海大學的學生,也協助在小沙渡開辦女工補校。日後成為劇作家的陽翰笙(1902-1993)回憶在上海大學就讀時,認為自己才「真正參加了社會活動」,透過與不同階層的人接觸後,才「瞭解了社會人生的一部份情況」,到補校去教書也讓他覺得「講堂上的東西變活了,理論聯繫實際,一下子就融會貫通了。」郝教授解釋,由於他們的授課對象是知識水平偏低的工人階層,艱深的理論、詞彙不免晦澀難解,於是他們摸索出一套教育方法:就是由工人自己述說如何被資本家剝削,這樣的經驗也使得這些左翼知識份子更能將馬克斯思想與現實生活結合,認知到唯有工人階層才是革命主力。 與工人階層的接觸與認識,也啟發了這些左翼文人的敘事視角轉變,例如當時於上海大學教書的蔣光慈將五卅運動付諸小說書寫,在1926年初出版《少年漂泊者》,故事以一位佃農之子汪中為敘事者,他出生在安徽鄉野,因父母雙亡而離鄉漂流,先是經歷五四運動的啟蒙,又捲入了1923年京漢鐵路罷工,隨後流浪到上海成為小沙渡紡織廠工人,也參與了五卅運動的示威,最後投身軍旅,在北伐過程中戰死沙場,結束短暫的一生。郝教授認為,汪中的雛形很可能來自上海大學附中學生劉華(1899-1925),他出身佃農家庭,做過不少工作,也短暫當兵數月,1920年時在上海印刷工廠當學徒,1923年進入上海大學附中半工半讀,不久加入中國共產黨,積極在小沙渡紡織廠建立工人工會、策畫罷工。五卅運動過後,他仍持續發起罷工行動,最終被英國警方逮捕,交由軍閥槍決,得年僅26歲。蔣光慈與劉華私交甚篤,在其被捕遇害後曾撰寫長詩悼念。郝教授指出,過往文學不乏「漂泊」、「遊子」意象的作品,但《少年漂泊者》卻將敘事主角身份換置為底層工人,用他們的口語講述自身生命史,雖然蔣氏因用字粗糙而引來學者(如夏志清)批評,但可能也是其刻意為之的「代言」。藉由這些左翼文人的創作,將五四的「個人自由」精神轉向為「社會革命」,從主觀的抒情傳統改向為大眾階層的話語與樣態,這種轉變正是完成於20年代的上海,特別是環繞於上海大學師生之間。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第23卷3期,頁82-87。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|