|

第51場 |

||

|

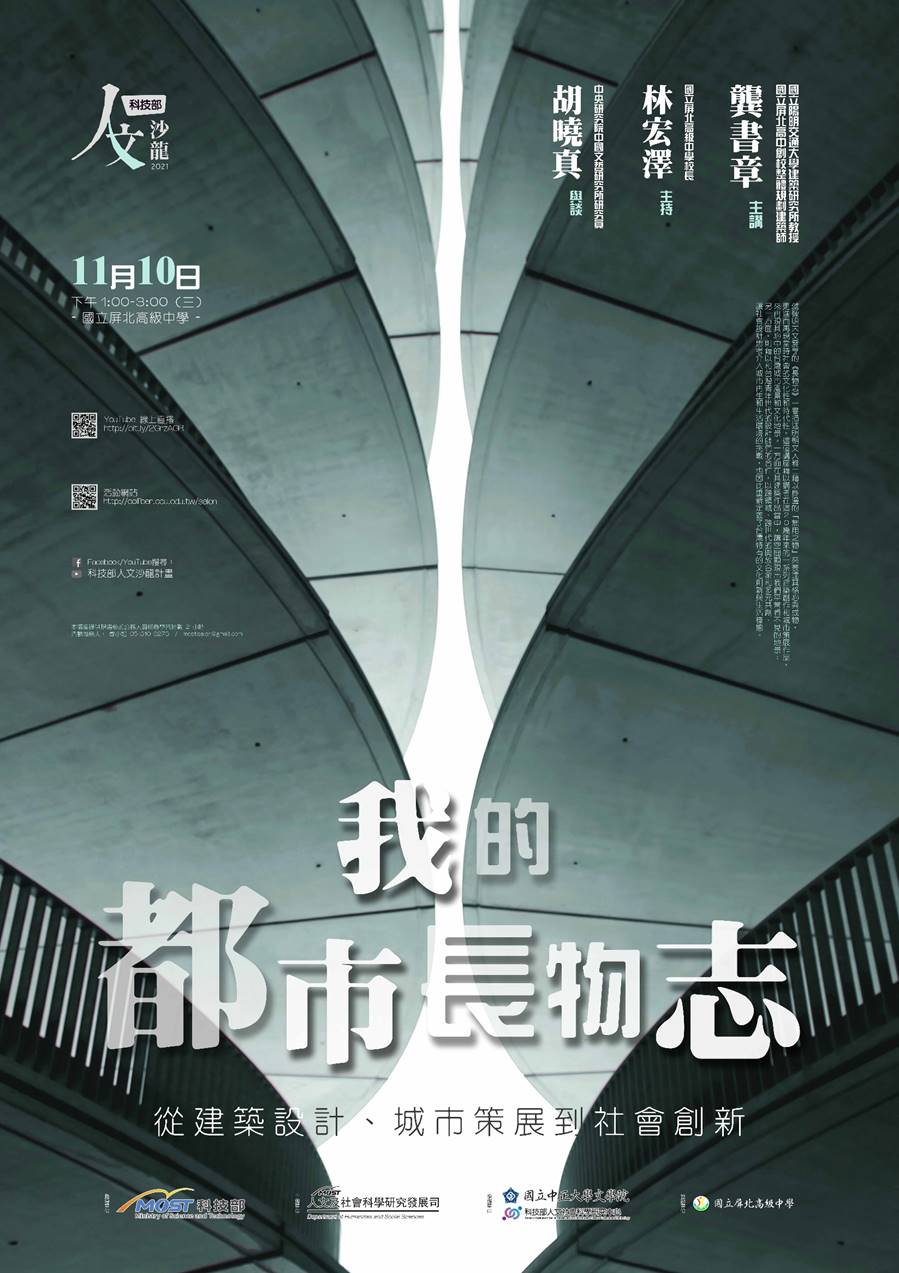

日期:2021-11-10 講者姓名:龔書章 單位職稱:國立陽明交通大學建築研究所教授、國立屏北高中創校整體規劃建築師 主持人 | 林宏澤(國立屏北高級中學校長) 與談人 | 胡曉真(中央研究院中國文哲研究所特聘研究員) 地點 | 國立屏北高級中學 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 我的都市長物志—從建築設計、城市策展到社會創新

晚明文震亨(1585-1645)所編纂的《長物志》,其名稱源於《世說新語》德行篇中「身無長物」的典故,本指身邊沒有多餘的物品,比喻生活節儉或清貧,文氏則以之呈現日常所住、所見、所感的居處園林及用品器物,在看似閑事餘物的背後卻蘊含著韻味與才思,也呈現了晚明文人鑑賞美學及雅致生活的準則。事實上,文震亨出身蘇州頗具盛名的文藝世家,其曾祖父文徵明(1470-1559,本名壁,字徵明,中年後以字行)與唐寅(1470-1524)、祝允明(1460-1526)、徐禎卿(1479-1511)並稱「吳中四才子」,族中親友亦不乏以詩文書畫著稱者。文震亨以其家族豐厚的文化資本,將自己對園林、造景、書畫、衣飾、器用等「身外之物」的品味識見纂輯為《長物志》十二卷,呈現對生活各層面講究細膩、文雅的審美態度與藝術涵養,也把個人對於社會、文化的關懷與想法投射於所描述的物件之上。由《長物志》的書寫及觀察角度出發,主講人陽明交通大學建築研究所龔書章教授將其二十餘年在建築創作、城市策展的設計經驗與成果,藉由建築物、景觀外顯的設計理念與美學呈現,分享個人內含於作品的想法與體悟,也呈現對於人與社會、環境、自然的關懷與期待。本次講座地點國立屏北高中,亦是龔教授在建築師執業期間實際參與整體規劃的成果,邀請他回到現場親身說法,對屏北的師生更是別具意義。 龔教授首先談及任何創作可能都包含兩部分:理性與感性。這兩種極端在哲學、文學、藝術領域評論中,是以希臘神祇太陽神阿波羅、酒神戴歐尼修斯作為象徵代表,前者意味著邏輯、分析、推理、程序的,後者則是內在、想像、直觀、感覺的。藝術家乃至建築師也時常有這兩種面向的結合,正如一件作品有其理性的評估及感性的抒發,當建築師參與設計時,也需要兼顧建物結構、機能、預算等理性的層面,同時也有感性的社會、文化上的思考及期待,兩者於是交織成建物、景觀可見的外觀及不可見的底蘊。 龔教授分享2002年時,幾位信眾捐贈一尊古石雕佛首給法鼓山,希望能作為聖嚴法師日後成立博物館的藏品。聖嚴法師與數名佛教藝術學者探查文物背景後,意外得知此佛首竟是山東省濟南市神通寺內四門塔中心柱東壁阿佛像失竊多年的頭部,更是隋代留存至今的珍貴文物。聖嚴法師基於文物保存的立場,主張將其無償轉贈回神通寺,並規劃舉辦「流轉.聚首─祈願山東四門塔阿佛重生」展覽,說明事件緣由始末。最終租用國父紀念館作為展示場地,並委託當時擔任「原相聯合建築師事務所」共同主持人的龔教授設計會場。由於場地限制,這場堪稱宗教盛事的展覽並不能有焚香一類的儀式活動,但仍需滿足信眾的祈願需求,於是龔教授設計了一面能容納十萬個祈福小木印的「祈福牆」。信眾可將願望寫進紙條裡,捲成紙捲後,填入鏤空的木印裡,在放進祈福牆之前,還能透過牆上的孔洞看見展出的阿佛首法相,對其再次述說自己的願望與祝禱。祈福牆的設計是由寺院裡的「光明燈」發想,一盞燈火就代表著一個願望,雖然大家的願望各自不同,但透過各自祈願的行為,累積成整面祈福牆上的「眾願」。展場的設計不僅是提供展示所需,也能引發參觀者的參與感,滿足其情感上的需求與抒發。 第二個例子是2003年「宜蘭縣政中心凱旋社區公園暨新福宮廣場」,該作品於隔年獲得《建築師雜誌》評選為第26屆「臺灣建築佳作獎」。傳統鄉土廟前廣場大多是寬敞方正的路線,但龔教授卻逆向操作,以抽象的造型、偌大的人造水泥天橋放置在傳統寺廟建物旁的空曠地景之上,在當時是絕無僅有的大膽之作,其設計主軸就是「宜蘭地景上的一條蜷曲的線」,由連續且彎曲的線條帶來多角度的視線變化,也切割出不同的空間運用,容納廟埕原有的社區功能:老人家乘涼閒聊的茶亭、小孩子遊戲的大樹與沙坑、從事慢速運動的步道、活動表演的草坪等等。正因建築物本該是以人的感知、行為來定義其與外在的關係,龔教授主張空間內外發生的事件才是建築的定義者,這座天橋看似突兀,實則巧妙地把人的動線帶往廟埕,社區公園與廟埕廣場於是有了交流與融合。 第三個例子是屏北高中。該校設址基地附近都是農地田野,視野開闊卻缺乏遮蔽,因此在評圖時強調水綠環境和自由有機成長的理想性配置,除了回應當時教育部推行「新校園運動」的生態教育中心理念之外,更可呈現另一種具有南臺灣氣候環境的校園,也就是配合地景、生活與教育的開放校園,打造強調青少年自由、熱情與社區居民純樸風情結合的學習場域。龔教授延續了校地周邊既有的自然紋理來配置校區的景觀跟建築,希望藉此建構與環境相互依存的教學空間,使師生的學習環境與社區居民的生活情境相互調和,例如校內不同的教學區、行政區、生活宿舍區等,呈現出田野聚落式配置,以彎曲的風雨走廊相互連接,創造出各自獨立的活動小空間,彷彿是各自家中的小庭院般,再向外延伸為開放的戶外空間,一如聚落內的廣場空間。校園內除生態池以外,在道路兩旁也種植樹木,特別是原生種,使其連結不同的空地和生態區,讓整個校園成為連續的生態綠網。整個校園是以教學單元為核心,而以聚落的方式來構成,聚落間相互扣合成數個更大的開放空間,使空間層次更為多樣而分明。為配合周遭的開闊田野景致,校園內也以生態環境作為邊緣的綠色界面,最終目的是營造出人造建築可與自然景觀有機融合的「共生對話」。龔教授的這些理念不僅受到校方肯定,也以屏北高中校園整體規劃獲得2006年臺灣建築獎及2007年遠東建築獎,深獲業界好評。 同樣是校園建築,龔教授在原相聯合建築師事務所期間所操刀的新港藝術高中卻呈現截然不同的面貌。新港藝術高中是第一所以藝術為名的高中,該如何在建築環境中呈現核心價值呢?因為是新設立的校園,如何利用原有的在地紋理且融入居民的生活,使其成為多元層次的「地景公園」,是規劃設計的首要任務。因此校園的整體配置是以「環形跑道」作為校園的活動主軸,跑道不僅是學生每日轉換教室的必經場域,也是將當地居民引入校內活動的中介,正如社區性公園不會有明顯高聳的圍牆,該校也未設置圍牆及明確的出入口。打破校區與社區界限,並刻意選擇保留西北角、東南角兩棟在地老厝與其前埕、植栽作為軸線兩側端點,塑造新、舊交織的校園入口意象。進入校園第一個遇到的就是環繞全校的立體彩虹跑道,從上、下將不同屬性的空間串連起來,沿線有階梯教室、教職員室、圖書館、體育館、琴房高塔等教學建物,居民能把校園當成公園、運動場,落實與社區融合的原則。2008年,原相以新港藝術高中獲得「臺灣建築佳作獎」,卻也成為事務所最後一個案子,隔年龔教授結束執業,回歸單純的教職。 當時,業界視龔教授為頗具實驗性的大膽、前衛建築師,許多人都以為他結束事務所是臨時的決定,《臺灣建築雜誌》第169期人物專訪便以「是急流,但為何要勇退」為題,來探究他華麗轉身的緣由。事實上,轉換跑道是他深思熟慮的結果,也是規劃已久的計畫,為了保持執教資格,他在執業期間仍於大學授課,才得以從建築師轉換成專任教師身分。然而該決定的背後除了對教學的熱忱,更重要的是完成自己的社會責任。脫離受委託的「乙方」身分後,處理來自不同公部門或私人單位的合作計畫時,便能擁有更多主動權以擘劃一個好的論述,來思索能找什麼人合作與執行,結合各方的資源與能力,發揮各自專長共同完成。龔教授認為,「設計」是一種可以改變社會、為社會服務的思想,重要的是設計一種系統、機制,而非物件。未來的設計概念已從受委託轉變為合作關係,不是為誰而做,而是找誰一起做。例如他將大學校園的服務學習課程、志工社會服務跟建築設計結合,推動偏鄉「義築」活動。2013年,來自臺東卑南鄉富山國小的請託,希望在校內能有一座閱讀亭,於是交大師生進行了兩次當地互動與採訪,瞭解環境、習慣、活動等背景資訊,在暑假時招募了來自臺北市大安高中、臺東縣公東高工師生,以及全國各地的學生志工,整個義築實作團隊一起完成了這座閱讀亭。 2011到2015年間,龔教授曾隨尼泊爾海外義診團進行義築。當年義診團抵達尼泊爾偏鄉喬哥地(Jugedi)聚落,深覺當地醫療環境長年窘迫,遂邀請時任交大建築所所長的龔教授、臺灣推動偏鄉義築實作的自發性團體組成團隊,計畫在當地建造一座可以持續提供衛教、診療服務的永續醫療站。擔任總策劃的龔教授徵集了一群義築、設計與實作的團隊,先在國內接受體能與技能培訓,針對建築實務有了經驗跟理解,並模擬了尼泊爾當地的工作環境。2011年8月,義築團隊展開了施工,為期26天的工程中歷經雨季、酷暑等氣候考驗,最終完成第一階段醫療站外牆體營造工作。過程中,團員們指導並僱用當地居民管理工地、使用器械、維修工具及技術分享,建立正確建築知識與觀念,未來將由居民們持續投入興建、維護、管理的工作,直至醫療站正式啟用。對當地居民而言,不僅有領到生平第一份「薪水袋」的喜悅,亦藉由建造過程,讓務農居民多一項技術專長、多一些脫離經濟弱勢的機會,更重要的是,居民們協力造屋、親手建構、與當地建材的情感連結。2015年4月間,尼泊爾陸續發生規模7級以上的強震,造成數萬人死傷,這棟醫療站卻仍屹立不搖,成為國際救援總部的根據地。當地醫療站資源能從無到有,仰賴的是許多專業團隊、當地居民的相互學習、支援、指導而成,於是一棟建築物不僅作為空間存在,更多的是對於未來希望的投射。 建築設計如何改變社會及想像未來?龔教授以2014年由美國能源部、法國營建科學暨技術中心主辦的「國際大學綠色建築能源屋競賽」(Solar

Decathlon Europe)為例總結。這項競賽由來自世界17國的20個團隊,在法國凡爾賽宮前用10天的時間親力完成作品,而來自交大的學生團隊結合蘭花文化與綠色能源技術,建造一座名為「蘭花屋」的綠色建築。蘭花屋的發想其實是由臺灣頂樓違章屋頂出發,試圖讓屋頂成為另一個生活平臺、青年住宅、綠色花園及再生能源啟動器。為了準備比賽,交大師生展開長達兩年,由15位老師、30位學生的跨域實作課程,最終於各國團隊中脫穎而出,獲得城市設計首獎及創新銀獎。因此,建築不應只是解決建築本身的問題,而是應該建立多元思維,致力於解決社會與環境問題。蘭花屋的構想,希望能給予社會住宅不同的定位思考,讓住宅發揮更深遠的社會創新價值。龔教授於20年間累積的經驗,從設計走向教育,由教育影響社會,再落實於城市文化與生活中,其核心就是對於土地與人們的關懷。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第23卷2期,頁134-140。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|