|

第45場 |

||

|

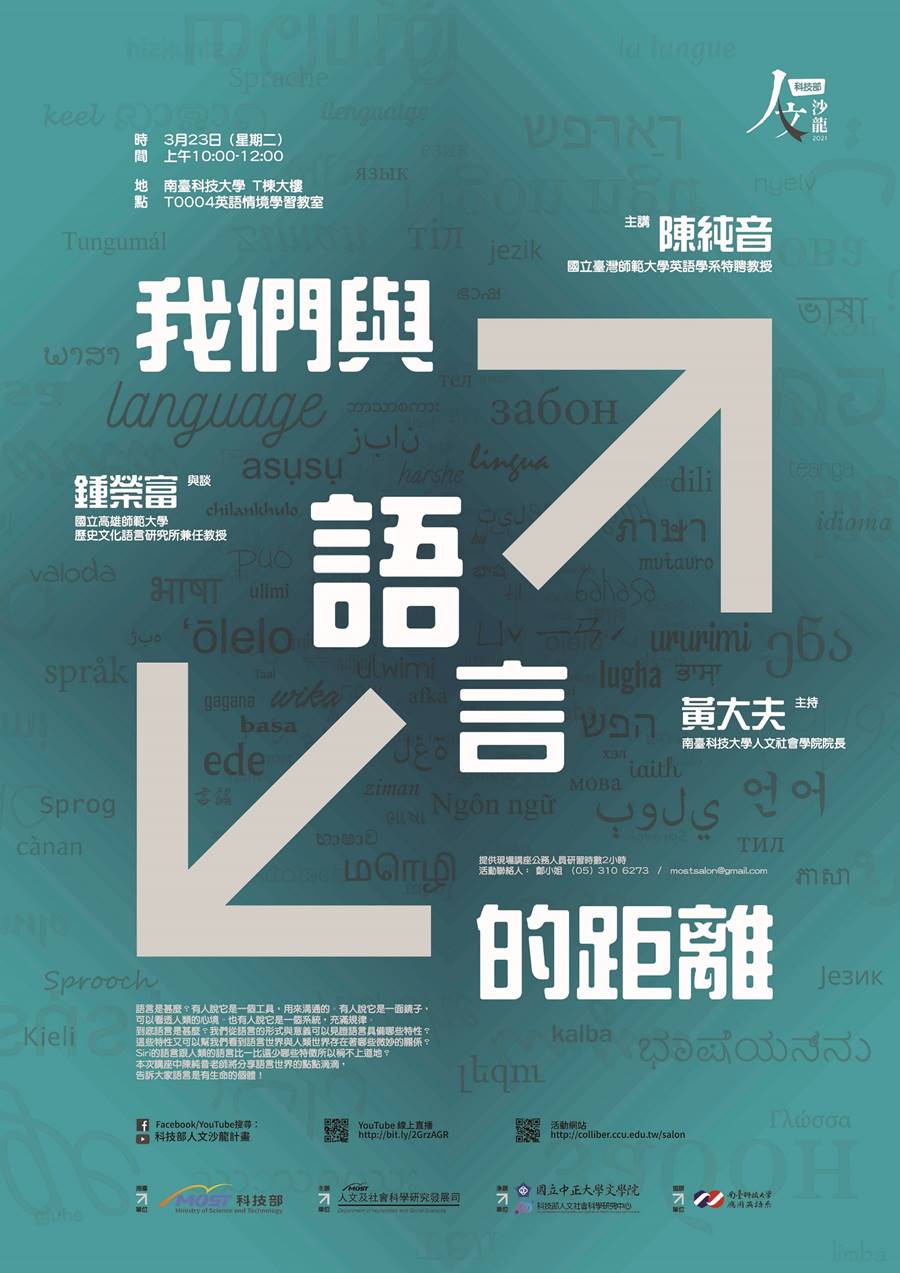

日期:2021-03-23 講者姓名:陳純音 單位職稱:國立臺灣師範大學英語學系特聘教授 主持人 | 黃大夫(南臺科技大學人文社會學院院長) 與談人 | 鍾榮富(國立高雄師範大學臺灣歷史文化及語言研究所兼任教授) 地點 | 南臺科技大學T棟大樓T0004英語情境學習教室 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 我們與「語言」的距離

究竟我們與「語言」的距離有多遠呢?語言作為日常溝通與表達的重要媒介,與人們的生活息息相關。不同的民族、地區、文化都有其各自的語言,當我們日復一日使用著語言的當下,其實對於語言的形式及意義並沒有太多的覺察。究竟語言具備哪些特性?不同文化的語言形式與思考認知有何差異?瞭解這些對我們學習外語與他國文化又有何助益?這些問題都有待語言學家的細緻剖析與觀察。本次講座邀請陳純音教授,以豐富的學養、生動的譬喻、有趣的案例、活潑的內容,帶領聽眾進入語言的世界。本次人文沙龍講座邀請朱宥勳先生談論臺灣文學的機會與命運。朱先生首先談到,根據他的觀察,臺灣文學界自1945年至千禧年間存在著南北分立的情況。如白先勇、朱天心等人,主要文學出版活動集中於臺北,也較為大眾所熟知,往往被泛稱為「臺北文壇」;與之對比,出身於中南部且本土色彩濃厚的作家,則形成以鍾肇政、葉石濤等人為核心的「本土文壇」,此次講座談論的「臺灣文學的機會與命運」,事實上較為側重「本土文壇」。 關於人們對語言的感受,陳教授如此說道:「有人說語言就像一面鏡子,也有人認為語言像是一種系統。」部分學者認為,說話的習慣,諸如口頭禪、語氣及講話的速度等,可透露人們的心態。也有學者認為,語言就像是個充滿規則的系統,於是人們說話的情境更像是一個生產鏈系統,由不同部門負責語意、句法、語音等環節,最終產出我們賴以溝通的語言。陳教授以三個面向談論自己對於語言所體驗的認知。首先,她認為正如「人」的世界有形形色色樣態,藉由分門別類去區隔出不同的群族:大人或小孩、老人或少年、男人或女人、高矮胖瘦或士農工商等,語言的世界裡也有不同的書寫符號,如中文、英文、日文、阿拉伯文等。而「人」擁有不同的「個性」,語言也有著各自不同的特性,形成我們所熟悉的「詞性」。 從學術研究與日常生活的觀察中,正如人有不同的習慣或選擇,在語言世界裡「詞」也有自己的偏好,從句法來看就是不同的選擇。在人的世界中有各式各樣的規矩要遵守,諸如交通規則、長幼有序等,詞也有規則要配合。陳教授舉例「Yesterday

I him saw」就是個奇怪的排序,而「I saw him

yesterday」就通順許多。另外,人的一生中會經歷不同的階段,逐漸老去,在語言的世界中,詞彙的核心語意也能「虛化」,通常指實在語義轉化為非實在語義,例如「老」原本是一種時間的概念,因此「老人」指的是活得比較久的人。「老」也可以指稱由時間延伸出的意涵,如「老朋友」、「老同學」,但前述兩者所指涉的對象,未必就是「老人」。「老」字再更深一層的「虛化」,如老闆、老師、老虎,就已脫離原本對於時間概念的狀態描述。對於初學習中文的外國人而言,這種核心語意的虛化總是令他們暈頭轉向,如我們說打手心、打電話、打分數、打招呼的「打」字,各自有不同的動作指涉,但都使用相同的詞彙,究竟電話與分數該怎麼「打」?又為什麼手指輕敲與筆尖寫下也是種「打」?這些疑惑對於非以中文為母語的外國人而言,實在是學習中文過程中難以克服的障礙。 在人的世界中,「流行趨勢」時常有復古風的穿搭方式,而語言的世界也常見「復古活化」的現象。陳教授先以形聲字「壕」為例說明,此字結合了「土」的形符及「豪」的聲符,在現代網路用語中作為「土豪」的合字簡稱。「土豪」在古代漢語中原指地方權貴,這些人物往往兼具地方領袖的身分,故某些情況下亦可指地方領袖,後亦指稱地方權貴中欺壓百姓的惡人。在網路用語中,「土豪」已脫離古代漢語的意涵,用以戲稱非理性、豪爽花錢的人,已成為具有諷刺意味的形容詞。另一個臺灣較為熟悉的例子是「冏」(亦通用「囧」),此字原為生僻漢字,乃「窗」的象形字,衍生有明亮、窗戶透亮的意思,但因其楷書的外觀貌似失意的表情,以及讀音同窘困、窘境的「窘」字,在臺灣網路社群中被作為表達情緒、感覺的視覺表情符號,已脫離原有古代語意,成為現代語境下由網路世代所完成的詞彙活用。 正如人的世界有各種交流,語言世界也有夾雜交流的情況。陳教授以日前連鎖壽司店家優惠活動造成部分民眾改名為鮭魚的事件為例,新聞報導標題寫著:「男改名鮭魚 『小時已改2次』GG了 律師一招神解:不受3次限制」,其中「GG」原本是「Good

Game」的縮稱,在臺灣知名電子布告欄(BBS)「批踢踢實業坊」(Ptt)演變為「完蛋了」的意思。該新聞標題事實上是一種語碼轉換(code-switching)或稱語碼混用(code-mixing)的現象,意指人在日常對話或文字書寫時,交替使用多於一種語言或其變體的情況,流行音樂文化裡亦常見這種現象,如歌詞裡交替使用外文(如「原來你是這種bad

boy」)。對於語言學家而言,語碼轉換或語碼混用的現象,提供了研究人類大腦如何運作及處理語言的視窗。 其次,語言有不同的「溫度」,可以分為冷語、中熱語和熱語,對此陳教授以幾項特徵說明。首先,中文具有孤立性(isolating),缺乏型態的變化,亦即非藉由詞的內部型態變化來表達語法。以名詞來說,中文缺乏數記號,不像英語可用-s表示複數,於是當中文說「我吃了水餃」,英文則是「I ate dumplings」,依常理可知吃水餃不可能僅吃一顆,但中文語法並不會說「我吃了水餃們」來表示複數;中文的口語也難以區分他、她的性別差異,英文則可用「he」、「she」作為區隔,法文乃至名詞都有陰性(Féminin)與陽性(Masculin)的分別,這樣的現象,使得陳教授將中文稱為是一種「冷語」。因此,中文母語者學習外文,需要的就是「增溫」般地加上自身沒有的概念及語法,而外文母語者(如英文)學習中文則是減法般接納及理解漢字文化所沒有的元素。 中文也具有極大的靈活性(flexibility),這往往也使學習中文的外國人感到無所適從。如:「中華隊大敗美西隊」與「中華隊大勝美西隊」,指的都是中華隊獲勝,但「勝」與「敗」明明是對立的概念,為何可以導向同樣的結果呢?這就是「詞性」的靈活使用。又如「這花長得好假」及「這花看起來好真」,其實前者說的是真花,後者則是假花,此處的「真」、「假」已成為一種形容花貌的「詞性」。而動詞可概分為及物動詞與不及物動詞,在語法學中,及物動詞是需要一個主詞和至少一個賓語(也稱為受詞)的動詞,如「小明吃水餃」,水餃即是「吃」這個動詞的賓語;不及物動詞則不搭配賓語,動詞的動作僅止於行為者。由於中文的靈活性,同一字詞的動詞能同時具有及物與不及物的兩種屬性,例如:去(去角質;他去了)、走(走臺步;他走了)、坐(坐沙發;坐了一會)、跳(跳樓;跳票)、哭(五子哭墓;他哭了)等。此外,「動介詞」的用法也頗具有靈活性,所謂「動介詞」是用以引介名詞片語,前面可接主語或主題,後面則接主要動詞,因為兼具有動詞與介詞的性質,故被稱為「動介詞」。如「他在家看電視」、「我跟他討論功課」、「他對我發脾氣」中的「在」、「跟」、「對」就是動介詞,但「在」仍有「在意、在行」、「跟」仍有「跟團、跟會」、「對」仍有「對獎、對眼」等不同的用法。以中文為母語者往往習焉不察,但這種一詞多義的現象,對於學習中文的外籍學生而言,是頗為費解的難題。 多數學習外文的人,應該都能體認文法是相當重要的環節,但對於自己每天所使用的口語文法,似乎都不曾仔細分析過。陳教授指出,中文也具有相當的包容性(compatibility),並以六個句子為例說明:1.我寫完功課了。

2.我功課寫完了。 3.他騎了兩個鐘頭。 4.他昨天來了。

5.老王住在臺北! 6.老王在臺北住過! 第一個句子屬於先說主詞,接著動詞,再講賓語的經典結構;第二個句子則是先主詞,再賓語,後動詞的句法,然而兩個句子的意思完全相同。1、3、5句的語法較像英文,2、4、6句則近似將動詞放在後面的日文語法。中文的句子裡也可以同時兼容許多訊息,如:「我那三本好書不見了」,其中包含所有格、限定詞、數詞、量詞、形容詞與名詞等。陳教授以實際經驗指出,對學習中文的外國人而言,他們可能需要拆解成三段才能表述完整個語意(如「我的書不見了!我很喜歡,三本!」)。一個句子中也可以包容大量的副詞,如「我幸虧昨天到處很小心地找,否則他可能要變成一個失蹤兒童了。」其中幸虧、昨天、到處、很、小心地分別為態度、時間、地方、程度、情狀副詞的組合,由此也可見中文語法的包容性。 此外,中文的模稜兩可性(ambiguity)最令外國人感到難以理解。就以訂定合約條文為例,外國人務求詳實細膩、逐項列出,使用字詞不容半點模糊空間,而中文使用者或許是基於「中庸之道」的影響,講究委婉含蓄,較不直來直往,因此具有模稜兩可性。如「他昨天吃了三個十元的煎餃!」這句話可指吃了三個「十元的煎餃」,但也可以將「三個十元」視為是形容詞,未必僅吃了三個。陳教授又以兩人對話的情境為例,其中一人說:「氣壞了!」或說:「找到了嗎?」或說:「倒楣透了!」事實上都是省略主詞與賓語的情況,但我們卻時常以這種方式交談,這是由於我們同屬於中文語境,習慣於這種溝通方式。但對外國人而言,便相當難以理解了。 經典電影《窈窕淑女》(My

Fair Lady, 1964)講述一位出身中產階級的語言學家希金斯教授(Professor

Henry Higgins)與友人打賭,要將來自社會底層、粗俗的賣花女伊萊莎(Eliza

Doolittle)訓練成氣質出眾、談吐高雅的窈窕淑女。劇中,希金斯教授能藉由口音和方言判斷人的出生地、生活背景、社會階級,當人們問他是如何辦到的,他自豪地說:「簡單來說就是語音學,說話的科學。」(Simply

phonetics. The science of speech.)。陳教授指出,事實上人說話的發音、咬字、用詞、抑揚頓挫等,都會因社會階層及生活環境差異而有所不同,於是語言的運用便彷彿具有「測八字、看面相」般奇異的功能,這也就是她對於語言的第三種感受。她以感嘆詞與語氣詞使用為例,說明其與年齡、性別、親疏關係、個性等因素有關。一般認為青年使用語氣詞多於老年,女性多過男性,親疏關係較為親暱者,使用語氣詞的情況亦較為普遍。語氣詞功能可用以表示喜悅、警告、認同及疑問等,如家長對小孩說:「趕快睡覺喔!」「你今天電視看很多喔!」就是一種警告的意味。陳教授也分享自己的一則趣事。某次她正準備去上課,突然接到同事來電,因惦記著快遲到,說話時不自覺在句尾加上了語氣詞「啦」,對方正好是個研究社會語言學的前輩學者,聽出她似乎有些不耐煩的情緒,立即出言詢問,讓她當下覺得氣氛有點尷尬。 最後,陳教授提到由美國語言學家兼人類學家愛德華.薩丕爾(Edward

Sapir)與學生班傑明.李.沃爾夫(Benjamin Lee

Whorf)所提出的「薩丕爾─沃爾夫假說」(Sapir–Whorf hypothesis,又譯作「語言相對論」),他們認為不同語言所包含的文化和分類概念,會影響語言使用者對於現實世界的認知,亦即不同語言的使用者,會因語言的差異而產生不同的思考與行為模式,也就是說,語言結構將影響使用者的認知結構。陳教授認為,語言的使用者及研究者透過細膩覺察與分析,可以發覺語言是有生命的個體。事實上,人人都可以在語言的世界裡看見自己。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第22卷4期,頁111-117。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|