|

第44場 |

||

|

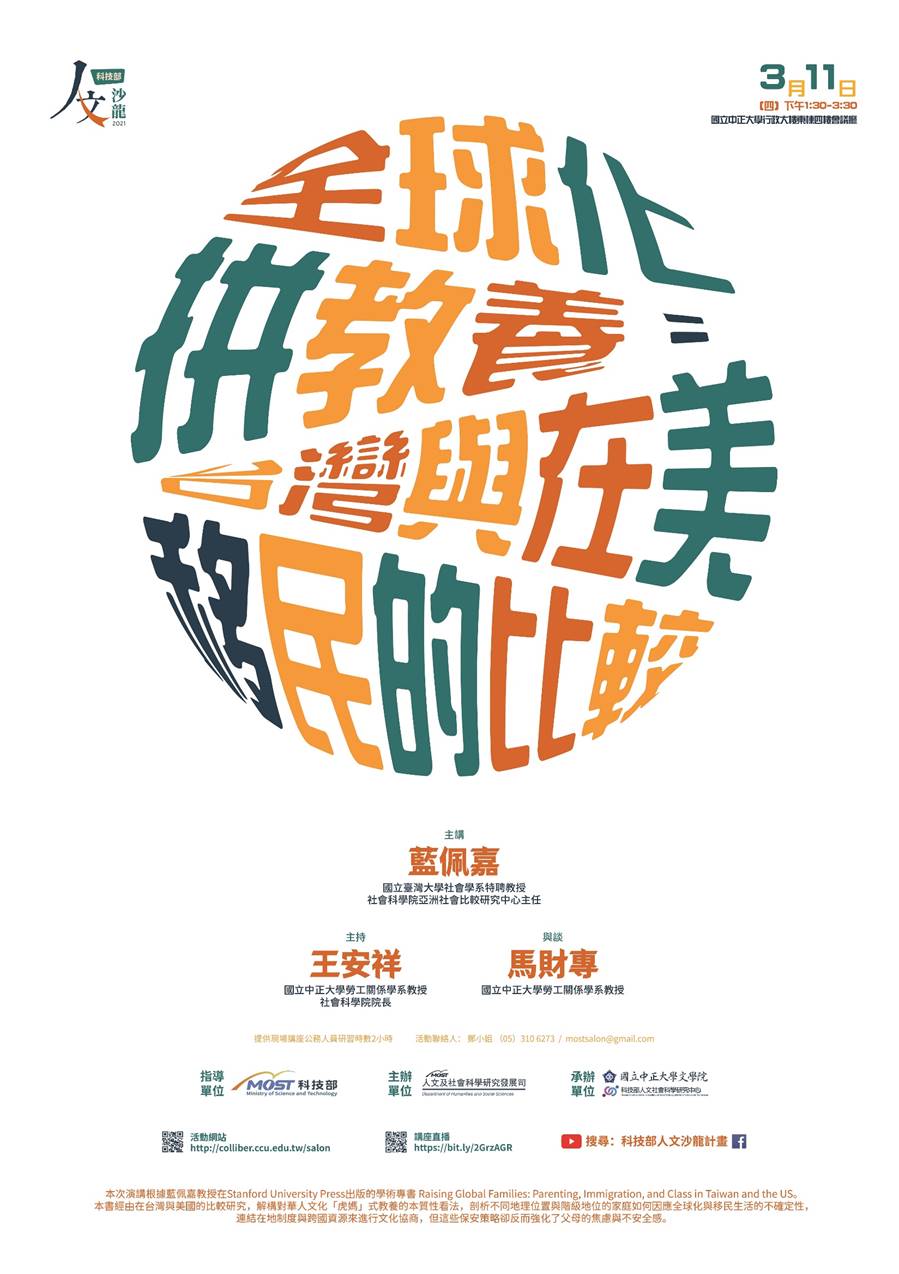

日期:2021-03-11 講者姓名:藍佩嘉 單位職稱:國立臺灣大學社會學系特聘教授兼社會科學院亞洲社會比較 研究中心主任 主持人 | 王安祥(國立中正大學勞工關係學系教授兼社會科學院院長) 與談人 | 馬財專(國立中正大學勞工關係學系教授) 地點 | 國立中正大學行政大樓東棟四樓會議廳 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 全球化拼教養:臺灣與在美移民的比較

一、當代父母為什麼焦慮? 傳統社會學看待「教養」,往往將其視為複製階級優勢過程中的理性機制,例如中產階級家庭,莫不希望透過教養投注資源,使子女同樣成為中產階級,享有與自己相同乃至更好的社經地位,因此教養應是充滿策略、規劃的精密計算。藍佩嘉教授從研究中卻發現,多數家長未必如此理性,甚至有許多矛盾的目標與情緒。由於當前快速的社會變遷及社會不平等的擴大,多數家長採用與自身經驗截然不同的模式教養下一代,希冀子女能具有充足的能力,以面對貌似不安全不確定的未來。臺灣社會在戰後經歷數十年快速的變遷,諸如工業化、民主化、人口轉型及教育改革等,此外交通運輸革新與網路科技的崛起,也使商品、知識、文化的流通更加便利。經歷世代間階級流動所形成的新中產階級,在教養上亟欲擺脫上一代的傳統模式,此時源自西方(特別是歐美國家)的教育理念及教養方法,成為解嚴後臺灣推動親職教育及教育改革的重要依憑。這些新中產階級不乏經歷或見聞空間流動(海外留學、工作外派等)者,自親身體驗全球化浪潮後,在養育子女的過程中更為積極運用跨國資訊、資源,擘劃下一代面對國際競爭的生涯藍圖。對於經濟、社會、文化等資本雄厚的家庭而言,全球化提供了更多樣化的教育投資及地理移動的選擇,但對於資本相對貧乏的家庭來說,全球化可能帶來巨大的壓力與危險,產業結構與市場變動更難以預測,下一代的就業市場變得比過往更具有不確定性與挑戰,父母因而對孩子的未來感到焦慮不安。因此,究竟該培養子女哪些技能和知識以因應未來的挑戰,不同階級、處境的家庭提出的答案可能有所差異,但仍可發覺其中包含透過教育安排及教養方式的因應策略。藍教授使用「全球保安策略」(Global

Security Strategy)來表述,親職為保障下一代安全的意圖與作法,反而是更側重於避免「危險」的保安策略,而非精準的利益評估。。 二、從「拚經濟」到「拚教育」 根據社會學的研究指出,父母的教育程度或職業經驗所培養的技能與社會價值,將高度影響其親職態度與育兒風格。大致而言,中產階級的父母傾向重視孩子的自主與特性,但勞工階層則期盼孩子「聽話」,服從父母權威。許多社會學者長期關注階級如何形塑親職的教養方式與態度,以及如何影響子女的發展與成就。藍教授進一步提出:階級經驗不僅形塑了家庭在資源上的落差,也影響了人們的生活方式,以及面對風險與不安全的感受及反應,從而衍生出教養風格與實際行動的差異性。從階級「秉性」(disposition)衍生的特定傾向來談論教養風格,可能會過度簡化議題,流於決定論的窠臼。事實上,「中產階級」本就是籠統的分類,其成員在親職價值與教育選擇上仍具有相當的差異性,人們可能因過往經驗而有意識地調整教養方針,例如有的父母將孩子送往管教嚴格的私立學校,也有刻意選擇非主流、強調自主學習的實驗教育,顯示教養策略具有相當的彈性。 藍教授認為父母會藉由自己生命經驗來定位、反思教養態度與實際行動,尤其當面對結構脈絡變化及背離自身經驗的斷裂狀態,人們更傾向於與自我經驗進行對話,亦即將親職視為是反思(reflexivity)的實作。臺灣作為晚近工業化的國家,僅用了30年達成「經濟起飛」,在極度壓縮的時間內歷經大規模政治、經濟與文化變遷,特別是90年代中期推行一連串教育改革,讓入學管道漸趨多元,同時也帶來新的不確定性與教育投資市場,臺灣社會遂由「拚經濟」的慣習轉為「拚教育」模式,促使父母反思過去童年經驗(家庭教養模式、學校教育制度等)及當前工作經驗,評價並選擇他們認為理想的教養策略及親職價值,因而產生截然不同的策略偏好及價值取向。過往社會學研究教養與階級再生產的文獻過度強調「經濟安全」,忽略「情緒安全」在教養過程的重要性,所謂「情緒安全」,不僅是強調心理面向,更側重社會學的意涵,亦即教養的保安策略可被視為是一種「情緒工作」(emotional

work),不僅對於孩子投射特定的情緒狀態,照顧者也藉由親子互動管理自己的情緒。 三、階級差異的「全球保安策略」 對此課題的研究方法,藍教授採用多地點研究(multisited

research)及非結構性深入訪談,亦即以開放式問題的訪談大綱,針對受訪者進行每次一至三小時的談話。為進行跨國及跨階級的比較研究,訪談了臺北及宜蘭兩地57個家庭近80位父母(51位母親及28位父親),其中約2/3屬專業中產階級,其餘則為勞工階級(含8位新住民)。此外,藍教授於美國波士頓訪談了分別來自臺灣或中國的48個華人家庭(40位母親與16位父親),其中31個家庭屬專業中產階級(20個來自臺灣,11個來自中國),17個為勞工階層(4個來自臺灣,13個來自中國)。所謂中產階級,在教育方面是以大學學歷作區分門檻;在職業方面,有「專業中產階級」,指具有一定的工作指揮權或專業技能的白領階層,包括管理人員、專業人員、助理專業人員;另外,「勞工階層」則包括事務性工作人員和類似技術層級者及非技術體力工,若因移民而產生向下的社會流動(downward

mobile)而從事上述工作者,亦屬此範疇。正因不同位階、經驗的父母所認知孩子成長過程的威脅、風險有所差異,其所重視的情緒安全也不相同。絕大多數父母的情緒狀態都是基於呵護子女、努力付出的心情,但各自理解的狀態則有所差別。中產階級家長無論在經濟、社會資源上理當是相對安全的,但他們往往更傾向放大檢視生活上的諸多「不安全」,例如環境安全、食品安全、無法考上理想學校、無法獲得理想的工作等。此外,中產階級的父母在自身教育與職場所經歷的挫折與缺憾,往往折射為對孩子情緒安全的認知與偏好,例如擔心孩子像自己一樣受到威權教養與背誦教育的壓抑,影響了創造力與獨立性的發展;擔心升學壓力、過度競爭帶給孩子的負面影響,渴望孩子能自然成長,擁有快樂童年;或者童年時因家中資源不足,無法獲得滿足(例如學才藝),為避免子女有與自己相同的經歷,亟欲創造比較安全的環境。 四、「培植西方文化資本」與「規劃自然成長」 藍教授再以「培植西方文化資本」與「規劃自然成長」兩種路徑,說明臺灣中產階級的全球保安策略。臺灣坊間有「不要讓孩子輸在起跑線上」的說法,對於許多專業中產階級家長來說,競爭的跑道不僅限於國內,來自全球、特別是中國的人才競賽壓力,也加強了他們的不安全感。這些家長有些擁有跨國求學或工作的經驗,他們通常是家族內的「第一代留學生」,海外經驗讓他們有更多流動與發展的機會。此外,許多專業中產階級工作都涉及跨國互動,這樣的工作環境讓父母認知英語作為全球語言霸權的地位,也影響為人父母的觀念,期待下一代能享有比自己更為國際化的人生,包括語言的掌握及對西方文化與品味的瞭解。需說明的是,這樣的「國際觀」或「全球移動」的指涉往往有特定方向,多指西方先進國家的知識、生活模式、文化資本等,而與臺灣位置鄰近的東南亞地區,則鮮少被視為是值得學習的文化資源。可以說,臺灣菁英家長所欲培育的「世界人」品味與視野,僅侷限於西方的教養與教育典範,仍是一種西方中心的偏誤認識。 中產階級父母為了培養自己所認知的「西方文化資本」,會透過「全球鋪路消費」來累積孩子的經驗與能力。然而不同經濟與文化資本的父母,又會發展出不同方式的全球鋪路消費模式,大抵可分為三種:其一透過長期或短期的教育遷移或移民,讓子女成為留學生,部分家庭因而成為跨國家庭,多數由母親陪同留學,父親則留在國內打拚賺錢。教育移民也為家庭帶來許多情緒不安,包含文化拔根、種族歧視及婚姻關係的試煉;其二,由於教育移民要承擔夫妻或親子分離的代價,部分家庭選擇「境內留學」的方式,即透過投資移民或於美國生產的方式,甚至是透過仲介購買他國公民護照(通常是落後小國),讓子女成為「外國人」,取得「彈性公民身分」,便於就讀臺灣的國際學校;其三則是送讀標榜國際班或雙語教學的私立學校,這些學校被認為可提供豐富多元、國際化的教育資源,由於學費高昂,在某種程度上也象徵了家庭的社經地位。作為一種「鋪路消費」,私校在家庭背景、社經地位的異質性提供了「事前篩選」的機制,被視為是可提供保護孩子的屏障。消費力不足的家庭,則是參加國內短期英語營虛擬遊學經歷,抑或前往費用較為低廉的菲律賓、新加坡等地留學。臺灣中產階級也普遍因為過往求學經驗的創傷,而有著「失落童年」的感慨,進而產生對於教育體制的反思。臺灣的教育改革打開了另類教育的發展空間,家長可自由選擇適合孩子的教育方式,包含在家自學。近年實驗學校亦在各地快速成長,有越來越多臺灣中產階級家長選擇從體制學校出走,追求孩子自然長大與崇尚慢學,藍教授將這種選擇稱為「規劃自然長大」。在訪談過程中,這些家長都曾提及「自然成長」的說法,強調孩子應享有自然玩樂、學習的時間,家長也應學習放手,避免過多干預影響孩子學習獨立自主。此外則是對於環境的追求,包含親近大自然、強調環保、有機飲食,避免商業、人工、化學等負面因子的「汙染」,打造孩子的快樂童年。然而,追尋另類教育的家長們,往往遭受來自長輩、親友、同儕的質疑,主要是針對主流價值認知的「競爭力」。面對這樣的雜音,這些家長採取了兩種策略因應:一是運用象徵資源建立另類教育的正當性,強調其具有「西方教育理念」及理論基礎體系。對家長來說,全球化提供了跨國境的文化資源,甚至是共享一個教育理念的「全球想像社群」(imagined

community);另一是重新建立評價框架,強調快樂長大與健全人格更勝於學業成績與競爭力,也試圖打破時間框架所定義的學習成果(如國小一年級就該學會寫自己的名字)。他們強調配合孩子的自然成長節奏,相信孩子目前雖然較主流學生學得較慢、較少,但在未來能得到另類的延遲回報(例如自信心、自然的觀察力等)。 五、華人移民與勞工的不同處境 作為對比研究,藍教授發現美國的移民中產階級華人家長固然也有「失落童年」的敘事,但移民經驗帶來的不安全感則有所差異,例如在地文化知識與社交技能的短缺、職場上的種族歧視、升遷困難等,這些處境也投射到對於子女的教養方針,可將之歸納為「規劃競爭同化」及「培養族裔文化資本」兩種面向。前者如刻意選擇讓孩子參與移民社會的團體運動,以培養其社交技能與文化自信(不過可能也帶來非預期性的後果,例如使孩子更親身接觸種族歧視)。培育族裔文化資本則是一種逆向的文化流動(reverse

cultural mobility),首要是認知華人與移民社會的文化差異,因而強調自律、勤奮、節儉等華人傳統美德,以對抗美國青少年文化中的消費主義及權力感(entitlement),乃至由母國進口教科書,提升學習的難度、數量,以求獲得理想的領先感。也強調學習母語的重要性,抑或學習母國流行的才藝(如拉小提琴),藉此取得申請入學的優勢。當然這也可能引起非預期性的後果,例如過多的干預導致親子間的衝突與緊張。另一方面,臺灣勞工階層由於受到經濟全球化影響,包含引進外籍勞工及資本外移等,讓勞工階級家庭陷入就業與經濟的嚴峻處境。經濟弱勢的男性往往藉由跨國婚姻脫離本國婚姻關係市場的邊緣位置,這些因跨國婚姻而產生的移民母親,在過往乃被社會認知為影響人口素質及人才教育的不利因素。整體而言,經濟的弱勢讓他們疲於保障下一代的基本需求,也無力抱持全球化的想像與視野,因此多採取「自然成長」的模式。他們不像中產階級容易放大生活中潛在的風險,反而傾向輕視種種不安全,在教育目標上尤為重視學科成績,相信考試會是下一代擺脫勞工階層的唯一途徑。他們強調乖巧、服從,中產階級看重的自主性與創造力,在他們眼中可能變成是「不聽話」、「學壞了」,故不像中產階級重視全人教育與課外發展。至於移民勞工階層的家庭,更往往因語言隔閡,導致父母仰賴子女擔任翻譯,形成代間關係的逆轉。這些移民勞工家庭,也傾向化約地將美國社會視為是「自由」,而在管教模式採取自由放任的態度,因此在帶子女返回母國時,往往會受到不同文化框架的質疑。藍教授最後總結,臺灣的全球化論述往往過度將西方教養方式浪漫化,忽略他國制度與本地環境的衝突,甚至是產生西方主流價值觀下的偏誤。更重要的是,不同階級教養孩子的方法固然有所不同,這些「階級差異」在不同的脈絡下將被轉化成階級的不平等。而其研究目的並非要評判各種教養方式的優劣,而是要促使社會盡可能正面看待教養中非預期性的效果與風險,同時學習管理親職焦慮。當前社會的快速變動使人們難以掌握,「不安全」已經是世界的常態,或許對為人父母者,更重要的不是「管理風險」,而是讓孩子有適應風險的能力。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第22卷3期,頁114-119。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|