|

第39場 |

||

|

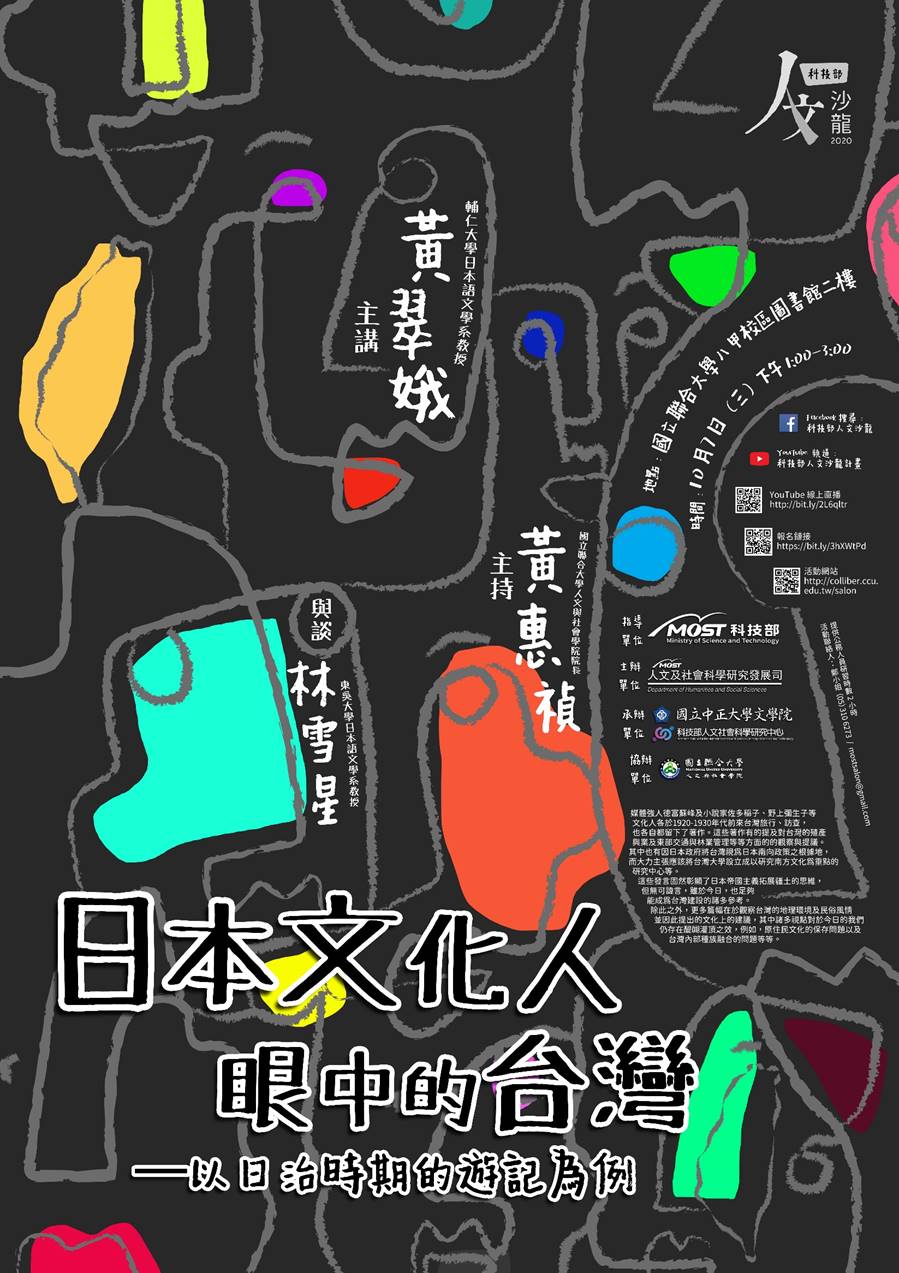

日期:2020-10-07 講者姓名:黃翠娥 單位職稱:輔仁大學日本語文學系教授 主持人 | 黃惠禎(國立聯合大學人文與社會學院院長) 與談人 | 林雪星(東吳大學日本語文學系教授) 地點 | 國立聯合大學八甲校區圖書館二樓(大團體視聽室) 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 日本文化人眼中的台灣—以日治時期的遊記為例

清光緒20年(1894),中日因朝鮮問題引發甲午戰爭(日人稱為「日清戰爭」,朝鮮則稱「清日戰爭」),最終清廷戰敗,並於1895年簽下《馬關條約》,清廷除了放棄對朝鮮的宗主國地位外,亦割讓臺灣及澎湖列島,開啟長達50年的臺灣日治時期。日本於統治臺灣初期是臺灣總督府主導拓殖規劃,基於提供資源、物產及勞力等需求,日人在臺推動不少建設,其中以交通運輸最為代表,如1908年臺灣鐵路縱貫線全線貫通,讓過去需耗時數日的南北交通,縮短為一日行程。事實上,日本對臺治理政策歷經不同的轉變歷程,第一次世界大戰(1914-1918)後,世界興起民族自決、民主主義的思潮,流風所及也影響日本,開始展開將日本本土(內地)相同的制度適用於殖民地臺灣的「內地延長主義」政策,並派遣首位文官總督田健治郎(1855-1930)就任臺灣總督。其後時任攝政皇太子的裕仁(1901-1989,即日後的「昭和天皇」)應田健治郎邀請,展開為期12天的「行啟」活動(訪問),足跡遍及臺北、臺中、臺南、高雄等地,現今成功大學校內著名景點榕園的大榕樹,據傳即是裕仁行啟時親手所植。裕仁的遊訪除檢視殖民成果外,也具有權力教化的意涵,更促使臺灣旅行蔚為風潮。來臺訪視、旅遊的日本文人為數眾多,大多皆留下遊記,或以旅臺見聞為題材創作小說,這些文人筆下的臺灣形象如何?臺灣之行對文人本身的意義為何?這些著作是否對臺灣有所影響?本次講座邀請輔仁大學日文系黃翠娥教授以「日本文化人眼中的臺灣―以日治時期的遊記為例」為題,帶領聽眾從日本文化人的作品探究當時人們如何「觀看」臺灣,除了藉此理解日本文化外,也提供鑑往知來的歷史視角。 有別於過往研究多採用著重人類學、歷史批評、社會學等研究方法,黃教授以1920至1940年間來臺旅行、訪查的日本人的文學作品及相關紀錄為核心,著重文本分析,探求這些作品的內在美學,並選取短暫停留且書寫最為直觀的遊記為主要討論文本。未曾踏足臺灣或於臺灣長期居住的作者,則不列為研究對象;另外,亦排除生於臺灣的灣生作家。黃教授最終選定小說家佐藤春夫、媒體人德富蘇峰、小說家佐多稻子、及文學家野上彌生子等四人進行討論。這四人來臺原因有些是出於個人因素,但多數是應總督府之邀來臺參與活動,故行程多由總督府安排或總督府介入規劃,也有部分接受總督府安排,後又另行規劃自由行程的情況。 黃教授先由佐藤春夫(1892-1964)談起。佐藤28歲時,因緣際會來到臺灣旅遊約3個多月,他以這趟經歷為題材,寫下10餘篇的小說及紀行文,如著名的中長篇小說《女誡扇綺譚》,以及涉及山地原住民的〈霧社〉,在其筆下隱晦表現了對當時殖民社會的批判。他的原住民觀點深受人類學者森丑之助(1877-1926)影響,抱持同情同理的態度,如以〈霧社〉中長文引述了當地居民對原住民飽受高壓統治的指陳,或於《女誡扇綺譚》中對於日人優於臺人的當代觀點,也隱晦地表現出不以為然。 德富蘇峰(1863-1957),本名德富猪一郎,「蘇峰」為其號。他是橫跨明治、大正、昭和三個時期、頗具代表性的新聞記者,為《國民新聞》創辦人,同時亦為評論家與史學家,早年主張平民主義,後來轉為鼓吹對外侵略的國權主義,來臺之前已有〈大日本膨脹論〉、〈臺灣占領意見書〉、〈臺灣〉等著作。昭和4年(1929)2月初,與政界、藝文界關係良好的德富蘇峰來臺旅行,據黃教授研究指出,德富氏在尚未出發至臺灣前,已有80餘篇的報紙、刊物報導預告此事,可見其在當時日本社會的影響力。因此臺灣總督府亦將此行視為宣傳治臺政績的機會,給予相當的禮遇,所到之處即有當地官員及仕紳名流負責接待,有關行程亦刊載於《臺灣日日新報》。德富氏於7月完成《臺灣遊記》一書記錄旅臺見聞,書中除了描述拜訪好友及臺灣總督與民政長官的經歷,也由北至南細述了在臺灣西半部的視察體驗,詳細記述重要建設、自然美景,包括臺灣神社(現址為圓山大飯店)、阿里山、日月潭第一發電所、灌溉雲嘉南地區的嘉南大圳,且對於臺灣的殖產興業上亦有所觀察與提議,如對於當時東西交通發展不均提出批評,也提出臺北帝國大學(即臺灣大學前身)設立目標應朝南向發展的主張。德富氏亦對臺灣文化有所批評,如參訪龍山寺與孔廟時,對於燒金紙、祭品陳列的現象認為應予以改良。黃教授指出,這些言論雖是基於日本國家利益發展為前提,但有關國家發展與文化政策的建言,如今讀來仍不失借鑑之處。 此外,創作橫跨明治、大正、昭和三個時期的女作家野上彌生子(1885-1985)於1935年間,受往昔同學、總督府總務長官夫人邀約,前往臺灣參與日本統治臺灣四十週年慶祝活動(即始政四十周年記念臺灣博覽會,簡稱臺灣博覽會)。為期20天的旅遊,她走訪臺灣各地,體驗都會的熱鬧與鄉間景色,且深入霧社及花蓮山地原住民部落,完成〈臺灣〉一作。她細膩描繪臺灣所見人事物,發現在婦女團體的餐會上,舉目所望都是日本婦女,內地人(以日本人視角而言,日本本土為「內地」)也不會出現在大稻埕、龍山寺等本島人的區域,顯示兩者間融合仍有不足;她也因所見所聞,對總督府理蕃政策產生疑問,認為原住民雖然獲得經濟、物質生活的改善,卻有文化保存的問題。另一方面,野上彌生子也透過女性的角度,認為內地及部分本島婦女的生活模式似顯得過於追求物質享受,將不利於國家發展,也認為本島人以家族經營、薄利多銷的手法勤勉營生,相較之下,原有技術的內地人來到臺灣,卻將繁重的業務交由本島人,改以享樂生活為主,是一種忘卻初心的現象。 另一位女作家佐多稻子(1904-1998)原為日本無產階級作家同盟成員,她在1942年間因與濱本浩(1891-1959)、豊島与志雄(1890-1955)、村松梢風(1889-1961)等作家一同受邀參加文藝講演會來臺環島一個月。她與野上彌生子一樣深入臺灣東部地區,後將一個月間的見聞記錄成〈臺灣之旅〉一作。佐多氏於作品中人道關懷的精神極為顯著,其來臺期間已是太平洋戰爭後期,島內物資相當缺乏,據其記錄,島內一週中已有一日不供米飯;在宜蘭時,她親見婦女背上小兒只能以瘦弱的手握住一截帶皮的甘蔗啃咬著;在臺東電影院內看見「山地青年團」時,想起他們即將被送往南洋投入戰場,未來吉凶難料。黃教授指出,佐多稻子是一位關注普羅大眾的女性作家,其於1928年完成〈牛奶糖工廠的女童工〉一作,開啟了新普羅文學作家之路。她的筆下尤為重視底層民眾的生活,因此對於在臺灣生活的內地人或受日本統治的本島人,在其〈臺灣之旅〉中都懷抱著悲憫的態度記錄著,表達對於社會階級、日本對臺殖民政策的反思,也反映著大時代的無奈感。 黃教授指出,在這些旅臺文化人筆下的臺灣形象,是個極具異文化情趣的空間。就自然景物來說,這些旅臺文化人對於亞熱帶氣候的植物尤為印象深刻,如鳳凰木、扶桑花、苦楝、榕樹等;對於建築風格亦是讚賞不已,如為躲避下雨及強烈陽光的騎樓(亭仔腳),以及大稻埕充滿童話趣味的左右迴廊;對於本島人形象與特質亦多賦予勤奮、有智慧、性情開朗的正面評價;而對山地原住民則是指其具有明眸皓齒、五官深邃、強健體格的外觀,對於原住民女性更以「典雅」形容,同時對於原住民捍衛生存與自尊的精神記憶深刻。另一方面,這些旅臺文化人也在臺灣行程中反映了他們的日本文化,例如對於自然保護與親近的態度,在眼見臺灣為現代化發展而開發土地的同時,亦反思對於自然景物破壞的問題。他們也以文學表達美學觀點,例如德富蘇峰對「虱目魚」名稱的批評,佐藤春夫則是以「詩趣」評價鹿港建築的異國情調。此外,雖然他們多受臺灣總督府邀約或受其招待,理當為殖民政策宣傳,但其中仍不乏自省與批判,不論是對於霧社事件中原住民的管理問題,或對徵調南洋的原住民青年的憐憫,或是內臺融合的問題,也提出了他們的觀點;針對日人在臺面臨的經濟、結婚、天災、水土不服等問題,他們也就移民政策的疏漏給予建言。 值得一提的,這些文化人在旅遊過程中帶著充滿好奇、敏銳觀察的嚴謹態度記錄見聞,是一種具備研究精神的「文化觀察」,他們不僅是觀看「他者」,也會以異地的見聞反思自己過往的生命歷程與理念。同時,日本在治臺初期曾有大量的調查資料,這些文化人在旅遊過程也會以實證精神不斷檢視過往所知是否符合,是一種極具質性研究的深度旅遊。而臺灣之旅對文化人本身也極具義,他們透過旅遊追憶過去的青春歲月,或藉由旅途排遣鬱悶,也藉由臺灣理解自己的國家。正因兩者在物質文化發展上的落差,透過接觸質樸、野性的臺灣,使置身文明世界(日本)的文化人懷抱「鄉愁」,對自己所處的文明世界產生自省。 另外,這些日本文人留下的著作,有助我們理解日治時期的治臺實況,如交通、林業管理等方面的觀察,而日本政府將臺灣視為南向政策的根據地,也使我們更瞭解臺灣地理位置的重要性。更多文學紀錄則是關於臺灣民俗風情的描繪,其中涉及的女性、東西交通、族群融合等問題,乃至文明帶給人們的虛無感與疏離感,至今仍頗具時代意義。講座尾聲,黃教授以1990年代司馬遼太郎(本名福田定一,1923-1996)的《臺灣紀行》作為今昔對比。司馬遼太郎在書中指出,臺灣原住民的大小叛亂起因於日本將他人的鄉里據為殖民地,如霧社事件乃是原住民為「維護生而為人的尊嚴」,若當地駐警未曾不斷傷害原住民的自尊心,照理是不會發生的。司馬遼太郎也指出,臺灣人的自我認同充斥矛盾與模糊,這與臺灣過往複雜的歷史有關。今天臺灣在經濟高度發展之下,也產生新的經濟生活、財富分配問題,90年代司馬遼太郎筆下對於臺灣貧富不均的描述,至今仍是存在於臺灣的社會問題,可說透過他者的眼睛,能幫助我們瞭解自我,而歷時性的今昔對照,更可作為當前臺灣社會施政與文化發展的借鑑。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第22卷2期,頁126-131。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|