|

第35場 |

||

|

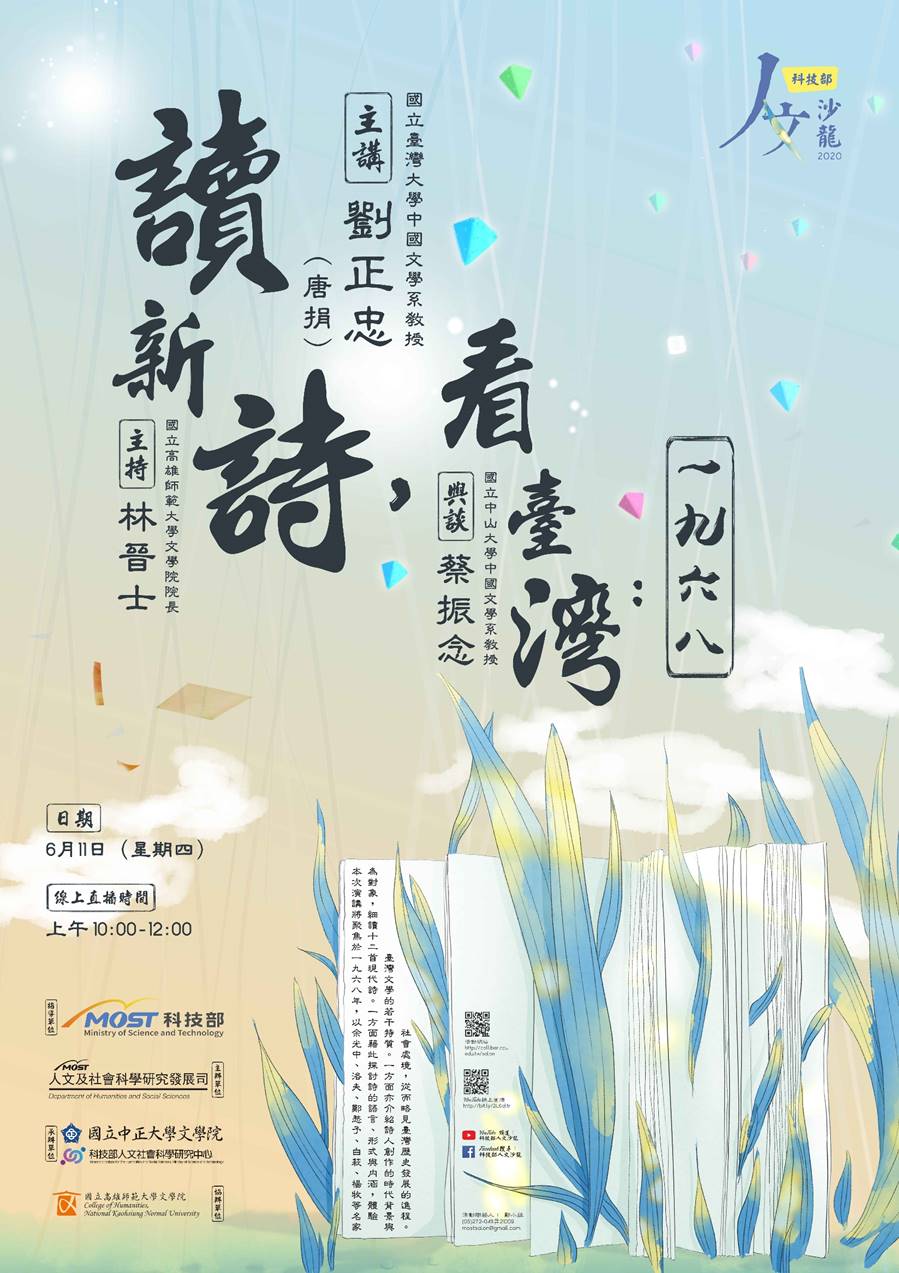

日期:2020-06-11 講者姓名:劉正忠 單位職稱:國立臺灣大學中國文學系教授 主持人 | 林晉士(國立高雄師範大學文學院院長) 與談人 | 蔡振念(國立中山大學中國文學系教授) 地點 | 線上直播 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 讀新詩,看臺灣:一九六八

此次講座,劉正忠教授以1968年作為時代切片,討論臺灣新詩界的文學創作對於社會氛圍、國際局勢的回應與關聯,並聚焦幾位重要作家:余光中、洛夫、鄭愁予、白萩、楊牧等人,精讀他們的十二首創作,藉由其創作之文字風格、語言形式、思想內涵等面向的分析,從中鏡射出臺灣歷史發展的進程。 劉教授提到,討論臺灣新詩界的發展,多以1960、1970年代作為斷限分界,為何要特別凸出1968年呢?事實上,年代的選擇有其偶然與抽樣性,但若從微觀的角度回到歷史現場,也許會發現1968年可說是全球騷亂不安的時間點:該年初始的新年期間,越南民主共和國(北越)與越南南方民族解放陣線(越共)聯手發動突擊,意圖摧毀越南共和國(南越)與美國為主體之聯軍各地的指揮體系,該攻勢最終雖告失敗,但慘烈情況仍致使美國境內反戰情緒高漲,美國政府因而主動發起和談及逐步撤軍;知名的美國黑人民權運動領袖馬丁.路德.金恩牧師(Martin

Luther King, Jr)及有望成為民主黨美國總統候選人的羅伯特.法蘭西斯.甘迺迪參議員(Robert

Francis Kennedy,即遭暗殺之美國第三十五任總統約翰.費茲傑拉爾德.甘迺迪之胞弟)陸續於是年遇刺身亡;蘇聯及華沙條約成員國於該年入侵捷克斯洛伐克社會主義共和國,武力干涉制止亞歷山大.杜布切克(Alexander

Dubček)推動政治民主化,著名的「布拉格之春」宣告終結;1968年也是世界各國學生與民權運動分子發起反戰、反資本主義、反政府官僚菁英壓迫抗議活動的高峰,如法國「五月革命」(événements de maijuin 1968,亦稱五月運動、五月事件等);日本東京大學事件(通稱東大紛爭或東大鬥爭)及其後擴散到日本全國各大學「全學共鬥會議」(簡稱全共鬥)運動;此時也是中華人民共和國「文化大革命」如火如荼展開的時刻,1968年時對毛澤東的個人盲目崇拜也達到高峰。劉教授指出,相對於世界的騷亂不安,臺灣這片土地顯得沉寂許多,可看出當時臺灣與世界的脫節。不過,在某些面相,我們仍可看見世界潮流餘波於臺灣的影響,而詩人的創作也可顯露他們對時代的感受。 1968年時,詩人商禽(本名羅顯昌)甫退伍,輾轉於各種基層工作間謀生;白萩(本名何錦榮)當時住在臺南,擔任櫥窗商業設計師,為補貼家計另兼職養鳥;瘂弦(本名王慶麟)已是《幼獅文藝》主編;余光中於師大英語系任職副教授;洛夫(原名莫運端,後改莫洛夫)則任國防部聯絡局編譯官;楊牧(早年筆名葉珊,本名王靖獻)在美國柏克萊大學攻讀比較文學博士;鄭愁予(本名鄭文韜)在愛荷華大學攻讀碩士學位。這些詩人各自在不同的環境、領域中生活,但於新詩創作中卻共同流露出對時代的反應。劉教授首先以余光中收錄於《在冷戰的年代》中〈有一個孕婦〉為例,本詩作於1968年,全詩無分段,展現了余氏擅長的無韻體(Blank verse)形式,呈現一氣呵成的鋪排氣勢及利於說理議論的綿長感,同時具有戲劇獨白的表演情境。余氏透過對於歷史現場的清楚覺知,刻意地將其詩意化,表現出對於年代的不安、猶豫、徬徨,藉由「孕婦」、「嬰孩」形象的隱喻,展現對於「中國」未來的國族想像。余氏在詩末自註寫道:「紅衛兵的暴行和亞洲普遍的動亂,使人對中國的未來不能無憂。但作者仍堅信下一代一定比我們幸運,一個富強康樂的中國遲早會出現。」可知詩中反應出對於文化大革命與亞洲情勢的感知。劉教授認為本詩頗具「中國意識」,與當時臺灣的「身分認同密切相關」,以孕婦與嬰兒的對比結構,可能指涉傳統與現代、文化與國族、中國與臺灣的象徵,而詩中仍帶著憤怒、羞恥與悲觀,詩末自註的描述又顯得過度樂觀,或許也反映出時代的矛盾感。 1968年後,越戰情勢急轉直下,美國本土因而發展出反戰思潮、嬉皮文化,而搖滾樂的興盛也蘊含著狂亂、頹廢、反戰的抗議力道。余光中於1969年時第三次赴美,前往科羅拉多州教育廳擔任外國課程顧問和寺鐘學院客座教授,當時楊牧、鄭愁予亦於美國進修,因此在詩人筆下也呈現了當時美國的時代氛圍,如余氏寫於1971年的〈歌贈湯姆〉、楊牧寫於1971年的〈霰歌〉、鄭愁予寫於1972年的〈暖和死之歌〉等作(按:此詩的繫年為劉教授所推斷)。〈歌贈湯姆〉之湯姆即英國歌手湯姆.瓊斯(Tom

Jones),此詩描繪當時流行的嬉皮之風,充滿破壞力量、死亡衝動的文字描述;〈霰歌〉則不著重於意象的描繪,藉由音樂性強烈的行句鋪陳,感受聲音與情緒的搭配,呈現出頹廢、混亂、迷失的反戰心理;〈暖和死之歌〉以1970年5月4日美國俄亥俄州肯特州立大學槍擊案為背景,當時學生為反對美軍進入高棉(即今柬埔寨)與南越軍隊聯手打擊越共的軍事行動,於校園內展開示威抗議,後遭受國民警衛隊開槍射擊,造成多人傷亡,此次事件致使群眾反思美軍於越戰中的角色。此詩中瀰漫死亡與頹廢的情景,似乎也透露對於時代的無奈感。 劉教授也談到,出身軍旅之詩人的崛起與凝聚,是臺灣文壇的特殊現象,為臺灣現代詩界帶入了一抹奇特的色彩,其中洛夫、商禽、瘂弦可作為代表人物。洛夫曾於越戰期間奉命參加駐越軍事顧問團擔任英文祕書,親臨戰地的詩人在作品中呈現對生命的啟示及對戰爭的控訴,如〈湯姆之歌〉藉矛盾語法表達反戰,〈清明〉一詩也迴盪對於戰爭與死亡的創傷記憶;商禽在〈醒〉一詩中的第一段,連續以九行「他們」與「我」的對立,緊扣軍人身分加諸於詩人身上的作用,第二段則改以類散文的語法,將自我的精神抽離,形成一種悲憫與批判的情懷,藉由靈魂出竅離去而又歸來融合的戲劇鋪演,完成作品的藝術表現與自我治療的意義。劉教授指出,詩就是演練想像、演練心理過程,其中也反映出個人跟時代、肉體跟靈魂間的互動,軍旅詩人於身分與經驗的差異,使其美學呈現有別於其他詩人,也是一種時空環境下的自我認知。 至於同一時期的本土詩人,劉教授以白萩作為代表人物進行討論。白萩於1969年出版詩集《天空象徵》,所收作品為1966至1968年間所寫,詩集中以系統性的意象、主題、結構為寫作核心(見於輯二「阿火的世界」、輯三「天空與鳥」),其以生活的困頓作為書寫事件前景,所以作品中刻意不追求文字雕琢的美感,講究現實生活的顯露與批判意識。劉教授引述白萩夫人陳文理女士於1987年所發表的傳記資料〈我的丈夫白萩〉,文中敘述夫妻原於臺北生活,後因傢俱公司營運不佳且妻子罹病,遷居臺南找新工作,其後么女出生遷出妻子娘家,又為了生活所需,兼職飼養白鳥和金絲雀,《天空象徵》所錄作品多為此時期發表,也反映了詩人生活的某些面向。詩人以「阿火」作為一個為生活而掙扎的個體,透過鳥與籠的意象反映自身現實生活的困頓,採用的是較為直接、不太修飾的語言,講究文字「力」的呈現。 1968年時臺灣北部一位名叫首仙仙的初二女學生離家自殺,在她的日記被發現後,其才情與自殺原因引發社會廣泛關注與討論,相關事件詳情可參見管仁健〈一個明星女中的資優生自殺以後〉一文。劉教授指出,當時數十篇報刊文章談論此事者,大抵可分成三面向:一、惋惜早慧文藝天才的早夭;二、檢討灰色文藝作品對青少年的影響;三、呼籲重視兒童心理與人格養成。劉教授談到,這起少女的自殺事件也引發詩人的關注,創刊於1968年的《大學雜誌》於13期即刊載了大荒(本名伍鳴皋)的〈首仙仙〉一詩,大荒亦出身軍旅,曾於陸軍服役多年,後轉任國中老師直至退休。大荒擅長寫長詩,在寫作此詩時剛從軍中退伍,這首長達78行的長詩,在對首仙仙事件感發之餘,兼有議論與敘述的內容,對其青春生命逝去的哀悼中,亦進行了神話性的解讀,展現了強烈的青春情節。劉教授認為,大荒曾於若干傳記資料中自述與軍隊體系格格不入,故吃過不少苦頭,因而在精神處境上似乎也哀傷著自己被戰爭剝奪的青春,正如哀悼首仙仙不自容於社會體系而選擇早逝的生命。少女與戰爭本無干係,但詩人透過聯想擴展的詩性空間結合兩者,既是悼人也是自悼。劉教授總結說道,在1968年的冷戰時代,臺灣雖看似孤立於世界潮流之外,但在角落裡,仍有詩人以敏銳的感知,默默承受著時代的悲哀。在詩的研究過程,可見詩人情感變化的時代刻痕,也可看到社會的縮影與世界局勢的變化。 與談人蔡振念教授則補充了洛夫於1959年所發表的〈石室之死亡〉一詩,這篇晦澀難解、以超現實筆法寫作的詩篇,是洛夫於金廈砲戰期間在金門石室(坑道)中醞釀的產物。洛夫於是年派駐到金門擔任新聞聯絡官,停留於戰地約十個月,詩中以「石室」象徵封閉與禁錮,而「死亡」則象徵一種舊的毀滅及新的誕生,蔡教授認為這與洛夫「生死合題」的詩歌觀念有關,也就是「生即是死,死即是生」的思想。蔡教授指出,當時大批知識分子流亡至臺灣,被迫割斷血脈與文化的母體,是一種永訣家園般的沉痛。面對無法回家的鄉愁,寫詩成了修補內心巨大傷痛的出口,可以說,戰爭成為現代詩運動在臺灣擴張發展的政治背景,也進一步詮釋詩人內心湧現的孤絕與飄泊。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第21卷4期,頁126-130。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|