|

第33場 |

||

|

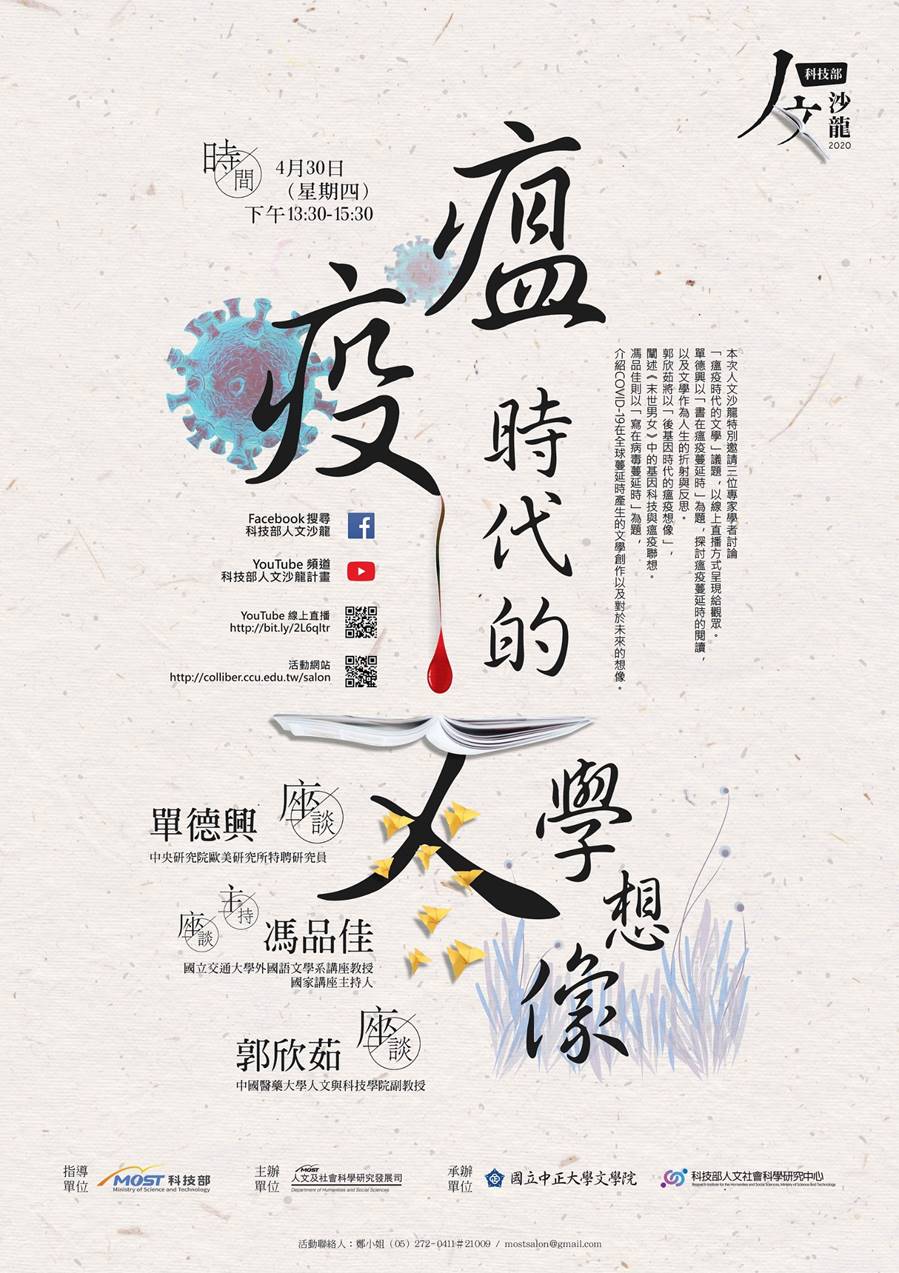

日期:2020-04-30 講者姓名:單德興、馮品佳、郭欣茹 單位職稱:座談人 主持、座談人 | 馮品佳(國立交通大學外國語文學系講座教授、國家講座主持人) 座談人 | 單德興(中央研究院歐美研究所特聘研究員) 郭欣茹(中國醫藥大學人文與科技學院副教授) 地點 | 線上直播 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 瘟疫時代的文學想像

自2019年底起,新型冠狀病毒(COVID-19)迅速蔓延全球,世界各國幾乎都有疫情傳出,重挫了各地社交活動與經濟發展,也徹底攪亂人們習以為常的生活模式,必須去改變並調整適應,而從居家隔離到封城等身心靈的桎梏,也使人們陷入深沉的恐懼與無助中。面對看不見的敵人,不知何時結束的迷茫與苦悶,總是需要有所排解與消化,因此防疫不僅是科學與疾病的抗衡,也是心靈、道德的試煉與磨難。疾病一直是人類發展史上的最大敵人,伴隨文明的演進,各種病毒、細菌也不停演化,等待人類社會的缺口趁虛而入,為歷史發展的進程留下難以忘懷的傷疤,而文學作品往往將疾病視為是神秘的不可抗力,文學家似總希望看透疾病背後不可知的因素——或許源自人們的道德淪喪,或許來自上帝的懲罰,並從中探求人性與道德的可能。疾病可以是動搖國家社會的變因,但終歸還是每一個人面臨疾病侵擾的感受與反應,文學的作用就是將這種經驗寄身於文字,在事件過後盡可能拼湊出完整樣貌,透過各類文體的形式保存,以便在某個時候喚起人們對於疾病的瞭解與認知。本次講座為因應疫情,改採線上直播,未直接與聽眾接觸,但邀請國內外文學門三位知名學者:單德興教授、郭欣茹副教授與馮品佳教授,各自就歐洲文學、北美文學及當代文學界、文學批評界對於疾病蔓延時的書寫,分享文學的視角與關懷,與國人共度艱困的防疫時期。 單德興教授數年前與馮品佳、李有成等學者前往歐洲參與研討會,期間特別到維也納參觀當地為紀念黑死病所建造的紀念柱,這座巴洛克風格的紀念柱落成於1693年,乃是利奧波德一世(Emperor Leopold I)為紀念1679年疫情慘重的黑死病而下令建造,為對上帝的一種奉獻及承諾,紀念柱的存在也成為人類遭逢疾病橫行的歷史見證。人類發展歷史可說與流行疾病相依相隨,單教授談到人類史上已有多次大瘟疫橫行:如發生於公元541-542年間的查士丁尼瘟疫(Plague of Justinian)對於拜占庭帝國產生重大影響,使人口數迅速銳減;中世紀的黑死病則造成近30%至60%的歐洲人口死亡,全球死亡數更高達7500萬;1817-1824年間霍亂於亞洲蔓延,引發人心恐慌與社會動盪;1918-1920年間爆發H1N1新型流感,從西班牙逐漸散播至全球,致使上千萬人死亡,也成為人類歷史上最致命的大流行病之一。單教授談到,2016年漫遊者文化出版社印行了大衛.逵曼(David Quammen)的《下一場人類大瘟疫:跨物種傳染病侵襲人類的致命接觸》,本書藉由人畜共通的疾病提醒人們與自然環境的相處之道,2017年時報出版社則有《對決病毒最前線:從流感、炭疽病、SARS到伊波拉,資深防疫專家對抗致命傳染病的全球大冒險》,本書由阿里.可汗醫師(Ali S. Khan)與傳記文學家威廉.派屈克(William Patrick)合著,敘述了特定疾病的影響和由公衛角度調查疾病和擬定控制方案的經過,而比爾•蓋茲(Bill

Gates)在數年前也曾說過,核武、全球暖化、瘟疫將是人類目前的三大威脅,如今武漢肺炎的蔓延也喚醒了人們對於疾病的恐懼。 單教授認為,人文學者能由多方位的閱讀瞭解有關生死之大事:如讀醫學類書籍能由科學的角度瞭解疾病,讀歷史則是鑒往知來,從中汲取經驗、教訓與激盪思考,讀宗教類書籍則是思考生命的終極關懷,連結今生與來生(或者是永生),而讀文學更是培養同情心與同理心,由「入乎其內」的精神進入內心的七情六欲,並又「出乎於外」地由文字來表達與溝通。在現今全球各地因疫情坐困愁城的同時,也可以坐擁書城,以閱讀獲得知識力,自我充實,加強身體與心理的免疫力,一同對抗疫情。因此本次講座中,單教授介紹了三部小說作品,首先是英國作家丹尼爾•狄福(Daniel

Defoe,1660-1731),他最著名的作品是出版於1719年的《魯賓遜漂流記》,但他也善於以新聞報導的方式寫作,1722年法國馬賽地區發生瘟疫,狄福便以1665年倫敦鼠疫為題材,創作《大疫年紀事》(A

Journal of the Plague Year),迎合了當時人們對於時事的關注。這部作品以歷史紀事的角度,結合了事實與統計資料(但其中仍參雜文學創作的故事手法),透過人物H.F.的第一人稱視角,描述當時各式各樣的人們面對疫情的不同反應、態度與因應行為,顯示出人性的差異。 書中將疾病視為上帝降下的天譴與意旨,為使受懲罰的國家、地區或城市謙卑、懺悔。作者藉由人物H.F.敘述自己的看法,提出「我要提醒世人,碰上瘟疫時仍要對上帝抱持敬畏之心,不可或減。正因如此,我才將這些點點滴滴付諸文字」。單教授指出,疾病讓人直視死亡,這種經驗迫使當時不同派別的宗教人士化解敵意與怨懟,讓人換一個角度看事情,但當疫情結束後,人們又恢復彼此之間的衝突與矛盾,並未從中獲得教訓,書中藉由追敘1665年倫敦鼠疫的情景,反應當時1722年法國馬賽的瘟疫事件,可說疾病不僅是生理,也是道德的危機。瘟疫不斷發生,次次考驗人們的智慧與道德。 單教授教授介紹的第二部作品是1947年出版的《鼠疫》(法語:Le Peste;英語:The

Plague,或譯作《瘟疫》、《黑死病》),作者為法國知名作家及哲學家阿爾貝•卡繆(Albert

Camus,1913-1960),他是1957年諾貝爾文學獎得主,《鼠疫》是其代表作之一。故事以1940年代阿爾及利亞第二大城奧蘭(法語:Oran)因鼠疫而封城為背景,書中由李厄醫生(Doctor

Bernard Rieux)這位人物以紀事(chronique)的手法,講述突如其來的疫情下各種人物的眾生相,包含政治人物的反應、市井小民的心態、醫界與有志之士(包含知識青年、記者、神父及公務員等)投身對抗疾病的情景,種種情節也頗近似於當前世界各國對抗新冠肺炎的情況。正如卡繆在書中說道:「在瘟疫與生命的遊戲中,人能贏得的也只有體驗與回憶」,這部七十餘年前的作品如今讀來仍令人感到歷久彌新。卡繆也藉由李厄醫生的口吻,認為這部「紀事」是為受瘟疫侵襲的人們作見證,能為他們所遭受的不公與暴力留下一點紀念,也認為人類值得讚美的地方比應受鄙夷的地方更多,強調了人性的光明面。 第三部介紹的作品是1998年諾貝爾文學獎得主葡萄牙作家喬賽.薩拉馬戈(Jose Saramago,1922-2010)於1995年出版的《盲目》(Ensaio sobre a Cegueira,英譯名稱為Blindness),單教授對這部作品想像、奇幻、大膽的預言寫法頗為讚賞。本篇作品的故事發生於虛構的架空世界中,一個不明的時間與地點,人們罹患的也不是現實世界的傳染性疾病,而是會惡性傳染的白盲症,這種症病並非使人全盲,而是混濁白茫地使人看不清,而這種疾病只要近距離的接觸就能感染,許多人因而遭禁錮隔離於廢棄的精神病院裡。有趣的是,本書所有的人物對話都無引號標明,人物也沒有名字,僅有職業或是特徵。作者試圖在極端的情境下探索人性反應,故事中僅有一位眼科醫生的太太未得病,但為照料病人(即眼科醫生)也假作罹患此症,住進隔離醫院中,因而目睹人們在混亂、失序情境中的行為,見證了人性的糾纏與殘酷。單教授認為,盲目可以說是一種隱喻,是社會秩序崩解的開端,但書末最初罹患白盲症的患者卻陸續恢復視力,一直期待自己能夠真正失明的眼科醫生太太卻失明,全書中瀰漫著眾人皆醉(盲)我獨醒(明)的氛圍,以及原本患病者「眼不見心為淨」或「眼不見心畏懼」的論辯,使人們重新思考事物、秩序乃至自我存在的意義。 看得見是「福」或是「禍」?單教授認為,正如《老子》所說:「禍兮福之所倚,福兮禍之所伏。」禍與福常相因而至,往往福因禍生,而禍中藏福,如何在危機中學得教訓,成為後事之師,才是最為重要的事。在這次全球性的疫情當中,人們該如何自適與相處是必須學習的課題,其中包含人如何面對自己、如何面對他人、如何面對自然等等。單教授談到,面對自己應以正確的觀念、維持心理健康,面對各種內在情緒與感情、思維與念頭;面對他人則當維持和諧的自他關係,學習彼此尊重及自利利他的態度,至少不惡言相向,傳播謠言,製造混亂與仇恨;最後,因疫情影響,人類的活動減低,反而使自然得以喘息,如中國的空污情況於封城後有劇烈的改善,印度封城後,因空污嚴重而長年迷濛的喜馬拉雅山肉眼可見,以往因遊客如織而污染的威尼斯運河也變得清明澄澈,許多野生動物活動情況也較以往頻繁。或許疫情當下,也正是人們思索與自然相處之道的時機。 第二位座談人郭欣茹副教授則由瑪格莉特.愛特伍(Margaret

Atwood)的系列作品為例,來討論後基因時代的瘟疫與文學想像,愛特伍著名作品有《使女的故事》(The

Handmaid’s Tale)、《盲眼刺客》(The Blind Assassin)、《聖約》(The

Testaments)等,其中《使女的故事》為臺灣民眾最為熟知。這部小說以未來的美國麻塞諸塞州為背景,講述美國政府被極端份子取代,成立基列國,因人類遭逢生態危機後,女性的生育能力成為集權政府嚴格控制的對象。這部作品甫出版便獲加拿大總督文學獎,榮獲各界好評,又後因美國總統川普上任不久就重啟嚴格的墮胎禁令,致使這部探討父權對女性壓迫的小說再次從人們的記憶中喚起。1980年代後,愛特伍以「反烏托邦小說」概念的呈現為創作主軸,當人們幻想著未來更美好的生活,以科技取代一切,在跨越倫理的極限時,可能帶來的是另一場危機跟浩劫。愛特伍將自身關注的女性主義、生態批評、反基因工程及後人類倫理等議題揉合進自己的創作中,完成《末世男女》(Oryx

and Crake)、《洪荒年代》(The Year of

Flood)、《瘋狂亞當》(Maddaddam)等三書,呈現人類末世的圖像。其中《末世男女》出版於2003年,故事描述未來文明發展,人類以基因改造物種,乃至理想的新人類(名為「Craker」的基因改造人),同時生物科技和病毒變種也成為一場預謀的瘟疫,幾乎毀掉地球上所有人類,只因科學家認為,使世界回歸最原始狀態是阻止世界逐漸腐敗的解藥,並交由新人類重新建立一個無瑕的新世界。但這種被創造出來的理想世界,真能永久不變的純淨?作者對此也提出了反思與質疑。本書的出版年正是SARS疫情蔓延的時刻,於是瘟疫變成是一種不具形體的載具,其實帶來毀滅的,往往不是科技,而是人心。 第三位座談人馮品佳教授則由文學界如何回應COVID-19產生的問題進行演說,她首先由薄伽丘(Giovanni Boccaccio,1313-1375)的《十日談》說起,這部作品為1348-1353年間書寫,以十四世紀的佛羅倫斯瘟疫為背景,描述七位佛羅倫斯的富家千金與三位男士到山中別墅躲避瘟疫,每日講述一則故事。由此可見,瘟疫與說故事傳統的結合,在文藝復興時間就已建立。今年三月,紐約時報(The

New York Times)在一篇文章中列舉了艾倫.坡、史蒂芬.金等十一位作家的小說,作為民眾隔離期間居家閱讀的推薦書單,其中也包含卡謬的《鼠疫》;四月七日時,文學中心網站(Literary

Hub)刊載Emily Temple的What Will Happen to the Novel After This?: On the Inevitable Post-Pandemic Genre一文,乃文學界或文學批評界對後瘟疫時代的文學、文類進行思索。事實上,在現今歐美已有幾部針對COVID-19的著作即將印行,如斯洛維尼亞社會學家、哲學家斯拉沃熱.齊澤克(Slavoj Žižek)、義大利作家保羅.裘唐諾(Paolo

Giordano)、義大利醫師羅伯托.布里奧尼(Roberto

Burioni)等,作為當前對於疫情的回憶與回應。 在國內,部分報紙也刊載了紀實性的文章,如《聯合報》於三月廿四、廿五日連載了馮傑「新冠肺炎實錄:〈北中原疫期錄〉」,這位來自河南的畫家、作家,用相當簡單的文句,勾勒出疫情傳播的社會即景,他說:「2020年這隻蝙蝠屬於超級傳播者,『蝠從天降』,力量超強,大地隨即慌亂,蝙蝠擎著一把黑傘,在牠的陰影裡,測驗出機制的短板,官員的水準,商家的良知,專家的素養,醫者的操守,民眾的認知,還有人的劣根。」同時,各地封城時也出現不少網路日記,以中文界來說,中國的女權主義者、社工郭晶的《武漢封城日記》及方方的《方方日記》可做為代表,其中《武漢封城日記》趕在武漢解除封城前,由臺灣聯經出版社於2020年3月印行。一般而言,日記是具有私密性質,但郭晶是以日記的方式進行公共敘事,試圖藉由電子形式突破地理與資訊封鎖的形式。實際上,郭晶的《武漢封城日記》仍有部分未出版的部分,形成既有實體紙本出版,又兼有網路日記並存的奇特現象,紙本與網路日記也有不同的呈現,網路上呈現大量彩色照片,使讀者更有視覺上的互動感,更能貼近武漢封城時的真實情況。 另一部《方方日記》的作者方方,本名汪芳,曾任湖北寫作協會理事長。這份日記由一月廿五日(即農曆年正月初一)到三月廿四日共60篇,在日記中方方強調自己也是武漢受難者之一,強調實事求是,該批評就批評,該辯護就辯護,不是為了討得他人歡心而記錄,但日記中仍頗為直接的批評了中國政府,致使這份日記飽受爭議。另外也因發表於微信,不時遭受刪除,相關外國譯本的出版亦受到波及。相較於中國境內封城日記引發國族主義的爭議,他國作家的紀錄則引發社會大眾對資產階級作家特權的指控,同時也引起同行作家對其精英主義的嘲諷,對於未擁有社會資本的人士而言,當自由飽受威脅時,更加深了這種社會不平等的殘酷事實。因此,由各國對於封城日記的討論,也可發現各地對於瘟疫蔓延事件的感覺與反應,疾病作為令人恐懼的對象,可能使得人變得疏離,卻也可能使人心變得團結。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第21卷3期,頁86-91。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|