|

第32場 |

||

|

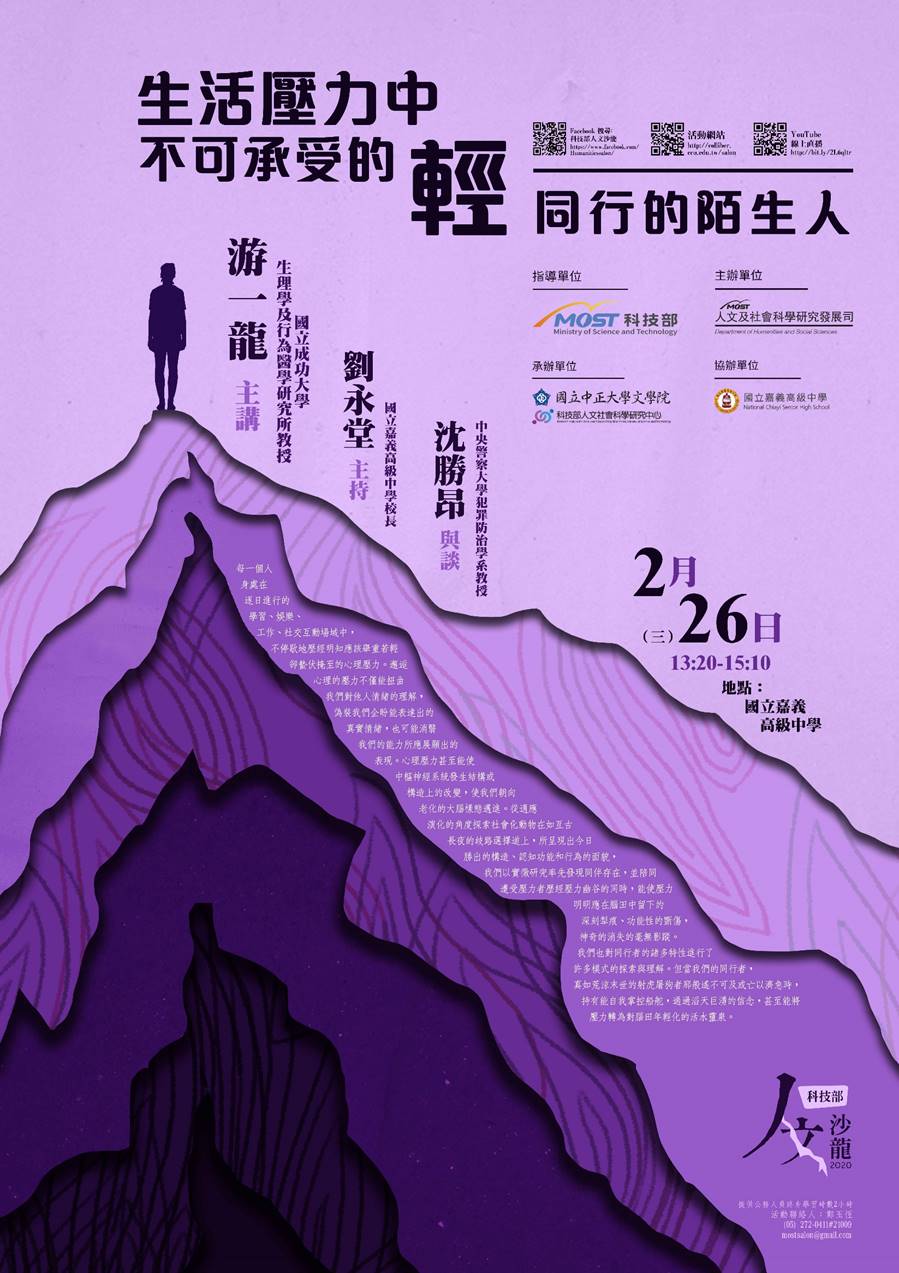

日期:2020-02-26 講者姓名:游一龍 單位職稱:國立成功大學生理學及行為醫學研究所教授 主持人 | 劉永堂(國立嘉義高級中學校長) 與談人 | 沈勝昂(中央警察大學犯罪防治學系教授) 地點 | 國立嘉義高級中學 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 生活壓力中不可承受的輕--同行的陌生人

本次講座邀請游一龍教授以「生活壓力中不可承受的輕--同行的陌生人」為題,分享其多年來研究心理壓力與社會支持的成果。首先,游教授說明進行這項研究的生命歷程,緣於十幾年前在布拉格旅遊時,在一家小書店裡看到了米蘭.昆德拉(Milan

Kundera)的《生命中不能承受之輕》英譯本,這是一本以布拉格之春為背景的小說,內容涉及眾多哲學觀念,特別是藉由各種人物的角度講述了存在主義的主題:何者為輕、重?政治對於人性的扭曲有多大?人生痛苦的源流為何?人的命運與價值又是為何?游教授在書店裡翻了幾頁後,因產生興趣而將其購入,在旅遊中閱讀完畢並對幾項主題進行了心理學家的思考。如書中提到「永劫輪迴」(Eternal

Return),旨在凸顯人在生命中的虛無與無意義、不知目的為何;但游教授認為,心理學強調人的決策與選擇行為,人生並不虛無,當人在不同轉捩點做出選擇時,仍可以事後回溯去看每個抉擇點,了解其中的抉擇機制及形成這種機制的原因。書中認為靈魂與慾望(Soul

vs. Desire)是可以分開的,心理學家則認為心理跟身體,或說心理跟腦,就像錢幣般一體兩面,互為表裡,不應該二元對立。書中表達了對政治意識型態上的偏見、刻板印象以及媚俗從眾(Political

Conformity)的厭惡,游教授則認為科學家、乃至心理學家亦反對媚俗,科學知識的生成不為討好特定群眾,其本質在於努力不懈地追求真理。游教授回溯自己做研究的過程,特別是在投稿學術期刊時,彷彿是一場永無止境的犯錯(不斷地被批評),不過社會科學的研究就是系統性地去研究一個可被一再觀察到的現象,試圖了解這個現象的肇因與發生的歷程,以及現象所產生的影響,面對重要的問題應擬定多種的策略、方法,這些信念即體現於他的研究歷程。 游教授談到人是一種社會動物,當人需要別人或生存受到威脅時,社會支持能夠引領我們通過壓力的幽谷。人身處在日常的學習、工作、娛樂、社交互動場域裡,不間歇地歷經應舉重若輕卻蟄伏掩至的心理壓力,這些壓力甚至能使人們的中樞神經系統發生結構或構造上的改變,使我們朝向大腦的老化邁進。然而壓力對大腦的傷害真的是不可逆或無從銷解嗎?早期神經科學信奉一個顛撲不破的中心法則──出生後的腦部便停止產生新的神經細胞,然而1960年代麻省理工學院Joseph Altman博士在成鼠腦中發現了新生的神經細胞,而提出成年哺乳類仍有可能新生神經,在當時引起相當大的爭論,直至1980年代洛克菲勒大學Fernando Nottebohm博士在鳴禽身上觀察到,牠們某些腦區終生可產生新的神經細胞,這種現象發生於求偶時期。這項新發現開啟了神經科學家投注心力探討新生神經細胞如何幫助大腦運作,如何刺激神經新生達到治療目的,及壓力對於神經新生的影響。游教授認為,壓力更能體現人類是社會動物,且需要社會支持,國外的研究模式傾向於在壓力前與壓力後給予社會支持,游教授則研究壓力中給予社會支持,透過給予老鼠無法預期、不能逃避、本能害怕的三種模式進行壓力測試,再量測老鼠體內腎上腺皮質酮(corticosterone,縮稱CORT)的分泌情況(這種內分泌的升高是心理壓力的共通表現),藉此了解壓力造成的影響。 這項實驗包含三種情況,沒有時間可預測性的足部電擊、將老鼠裝進狹窄透明的壓克力容器空間並逐漸注水、以及丟進水裡進行強迫水泳,並預測這三種情況都會導致老鼠體內CORT升高。事實上,前兩種情況確實導致CORT升高,但後一種情況在小鼠(年齡於兩個月左右)身上並不明顯,這是由於小鼠體重尚輕,即便游泳疲累後,仍可直接在水面上漂浮,因此強迫水泳測試並不會造成立即的壓力。實驗在確定壓力項目後再給予社會支持,而社會支持定義為在壓力的情境中,有三個同物種、同性別的同伴陪伴,也就是說前兩種實驗中再放入三隻相同性別的老鼠,陪伴實驗對象進行壓力測試,以觀察社會支持於壓力中有什麼效果。實驗結果發現,社會支持有助於對現存神經元在壓力中的保護功能,對幹細胞的分裂或早期神經元出現都有幫助。游教授進一步觀察,這種社會支持需要熟悉的同伴,抑或只是同行的陌生人即可?以老鼠來看,其實不必是生活在同一個籠子中對彼此氣味熟悉者,而是只要有同物種、同性別的同伴陪伴,就能達到社會支持的作用。那麼到底是什麼系統跟這種社會支持有關係?據游教授研究,應該是小鼠的嗅覺系統將社會支持的訊息傳入腦中,與上鼻腔的黏膜細胞比較有關係,特別是主要嗅覺系統的作用。老鼠這部分仍非常發達,可以聞到費洛蒙(pheromones),以確定雌鼠是否發情或雄鼠有威脅性,而人類這個系統已退化。但透過實驗發現,雖然人類在意識上不能察覺到,實際上該系統仍有作用。因此在老鼠實驗中,使用形狀相當、無明顯氣味的木頭,再以源自小鼠糞便、尿液或沾有氣味的木屑等物質六十克去沾染味道,也有助於達到社會支持的目標,乃至於能減緩壓力加劇引起的內臟疼痛。 游教授進一步指出,壓力是主觀心理上的感受,但幹細胞的多寡可作為壓力的指標,而社會支持能有助幹細胞增生,分化成神經細胞。游教授的實驗使用指標為免疫細胞化學染色及顯微鏡方法,觀察細胞有絲分裂(BrdU,細胞增生)及早期神經骨幹的蛋白質,判斷是否生成神經母細胞(DCx)。至於是哪裡的細胞增生和早期神經新生?游教授研究發現有兩個部分,其一為海馬回的齒狀回(Dentate

gyrus, DG)之顆粒細胞層下方,另一為由腦室底部(Subventricular

zone)到嗅球(olfactory bulb)的部位。齒狀回被認為是建設新記憶及調整快樂的因素,嗅球則是脊椎動物前腦結構中參與嗅覺的部分,用以感知氣味。因此游教授認為,社會支持的分子生理機制可能與齒狀回局部的神經滋養因子(brain-derived

neurotrophic factor,簡稱BDNF)有關,因此只需要氣味而不需要身體接觸,實際數量閾值(threshold)為三隻。至於社會支持所接受的氣味實際為何,游教授研究發覺應是催產素(Oxytocin,又稱宮縮素,簡稱OT),研究將催產素受體基因嵌入發螢光蛋白Venus的基因,於顯微鏡下觀察確實能發現其作用。就老鼠的實驗中,發覺演化的親緣接近關係會有不同的社會支持力量,亦即在生物學的分類上〔即界(Kingdom)、門(Phylum)、綱(Class)、目(Order)、科(Family)、屬(Genus)、種(Species)等分類層次〕越靠近,作用較明顯,若超過目以上就沒有效果,如使用兔子、狐狸、天竺鼠等生物,僅天竺鼠氣味有效果(老鼠與天竺鼠同為齧齒目,兔子為兔形目,狐狸為食肉目),顯示社會支持能力存在不同物種的限制。 另一個問題是:社會支持具有性別差異性嗎?研究結果發現,雌性鼠受影響確實較大。如承受壓力的是雄性,而以雄性或雌性作為社會支持效果都不錯,但若承受壓力的是雌性,則以雄性作為社會支持則效果不佳,顯示確有性別差異性。需要說明的是,游教授的研究對象是老鼠,而非人類,雖然在研究歷程中刻意引導至人類的面向,但實際實驗對象仍是老鼠,不宜過度直接連結到人類也具有這種特徵。再於老鼠實驗中加入年齡作為自變項,結果顯示老年(年齡為八個月以上)雌鼠對老年雌鼠或同性小鼠的社會支持效果良好,而老年雄鼠對於電擊實驗、狹窄空間注水實驗的壓力不以為意,顯示雄性老年鼠會隨著年齡改變壓力承受度。但若此時加入社會支持,反而會使其壓力升高,是個相當有趣的現象。游教授最後總結實徵研究的發現:同伴存在與陪同遭受壓力者歷經壓力幽谷的同時,能使原應在大腦中留下功能性傷害的壓力作用,神奇地消失無影蹤。壓力會快速地降低海馬齒狀回的幹細胞有絲分裂及神經新生,影響現存的神經元型態及認知功能,而社會支持能緩衝大部分上述的壓力效果,社會支持的生物效果和性別、年齡、強度有關,但與直接接觸與否無關,同病相憐的社會支持照樣是有效的。此外,空氣中帶著催產素分子,經由嗅覺系統有可能產生社會支持的效果,這是轉譯心理學未來可能的貢獻。 游教授以自我生命經驗與研究生涯勉勵在場學子,切勿劃地自限,從他由心理學跨越到細胞學、分子生物學等領域,也是一連串的嘗試與接收新事物。重點在於怎麼找到自己可以安身立命的主題或目標,去發掘自己的興趣並對自己負責,而不是盲目地因應外界的期許來做選擇,因此是否出身名校,或者是否就讀外界認知中出路佳的科系都不是重點,而是自己是否真心喜歡且可作為終身志業。台灣現在雖然已改變了升學的制度及管道,但在心態上卻沒有什麼太大的差異,我們的重點應該在於能否擇善固執,選擇自己喜歡的事物,並能做出些許實際的成績。臺灣的求學環境相當強調競爭,但真正的競爭對象是自己,人生是個不停止學習過程,所謂的「終身學習」也不應是口號,而是我們一生都該堅持的信念。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第21卷3期,頁81-85。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|