|

第31場 |

||

|

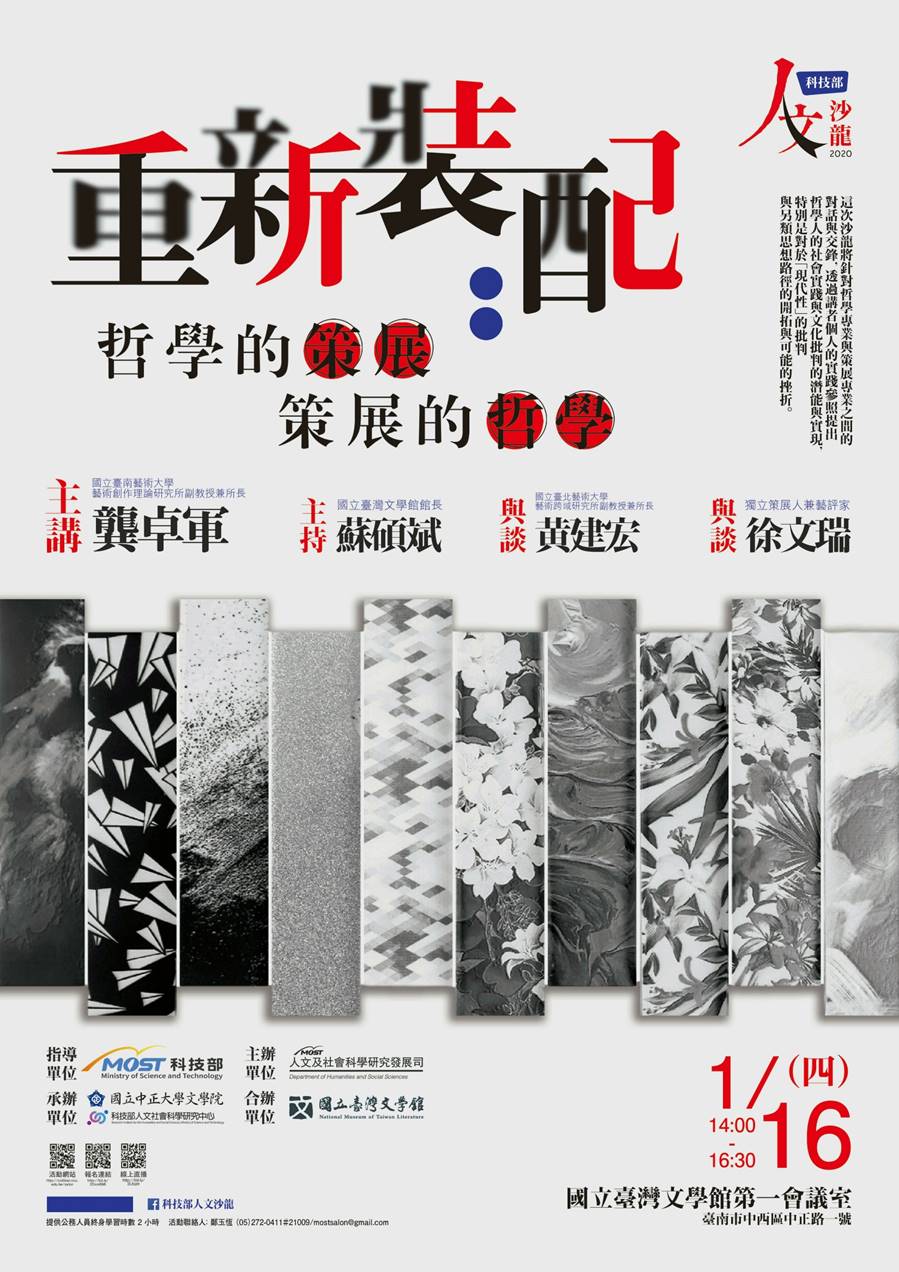

日期:2020-01-16 講者姓名:龔卓軍 單位職稱:國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所副教授兼所長 主持人 | 蘇碩斌(國立臺灣文學館館長) 與談人 | 黃建宏(國立臺北藝術大學藝術跨域研究所副教授兼所長) 徐文瑞(獨立策展人兼藝評家) 地點 | 國立臺灣文學館國際會議廳 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 重新裝配:哲學的策展.策展的哲學

在現代生活中,觀看文化藝術展覽已是重要的精神資糧。然而,人們在看展時,關注的大多是展覽藝品本身,乃至藝術家的個人光彩,然而,一場展覽不論是整體氛圍、內容取向等等,背後都有策展人的努力與付出,這點是一般觀眾較不注意的。在過去,臺灣的展覽規劃大多由展覽場所的內部工作人員負責,諸如美術館、博物館裡的展覽組組員,但在1998年,臺北市美術館為推廣當代藝術、接軌全球視野,舉辦了第一屆臺北雙年展,主題為「慾望場域」,館方禮聘日本知名策展人南條史生擔綱規劃,引入國際的策展機制。2000年第二屆臺北雙年展後則採用雙策展人制度,多由一位臺灣籍與一位外籍策展人共同規劃,使過去隱而不顯、屈居幕後的策展人,逐漸為人所知及重視。文化藝術展覽常需要跨單位的合作,包含藝術家、佈展工作團隊、公務機關或相關資金合作對象,因此策展人除了重要的協調工作,也需進行將自身想法、理念、研究成果落實於展覽的「創造」工作,我們可以說,藝術家與策展人同樣具有「創造」意識,而支持這樣理念的來源可能是哲學思想。 事實上,許多知名策展人具備哲學背景,如2014年臺北雙年展主題「劇烈加速度」策展人尼可拉•布希歐(Nicolas Bourriaud),本身為藝術史學者,其美學著作《關係美學》(Relational Aesthetics)至今已有十二種語言譯本,為當代西方藝術評論中最具影響力的人物之一。國內則如徐文瑞、黃建宏、龔卓軍等人,徐文瑞為2000年第二屆臺北雙年展雙策展人之一,曾於紐約哥倫比亞大學哲學研究所攻讀博士學位;黃建宏於2004年取得巴黎第八大學哲學所美學組博士,專精哲學、電影研究、當代藝術思潮;龔卓軍為臺灣大學哲學研究所博士,研究領域為法國當代哲學、現象學心理學、美學等,於2013年開始策展,如2013年臺北誠品畫廊《我們是否工作過量》、2014年國際錄像藝術展《鬼魂的迴返》、2017年《近未來的交陪:2017蕭壠國際當代藝術節》、2017-2018年臺中文化創意產業園區《想要帶你遊花園:民樂交陪藝術祭》、2018年臺灣美術雙年展《野根莖》等,可謂經驗豐富。這些具有哲學背景的策展人以自身哲學素養觀看世界與藝術,並將藝術轉化為展覽,每一次策展的目標與核心精神,都有著哲學人具備的關懷與批判,本次講座即邀請龔卓軍所長現身說法,並與黃建宏、徐文瑞兩位與談人進行對話。 龔所長首先以瑪斯素美於德勒茲(G.Deleuze)、瓜達希(F.Guattari)共筆的《資本主義與精神分裂(卷2):千高原》(Capitalisme et Schizophrenie 2.Mille Plateaux,以下簡稱為《千高原》)一書所撰寫的〈代序〉作為引言,說明哲學與策展間的關連性。瑪斯素美談到:「哲學概念的巧奪天工不應該被理解為:它們是不嚴謹的,僅僅是隱喻性的。」龔所長說明,哲學與文學的不同,在於哲學談論概念時,不能僅從「隱喻」來談,而必須將其推展到概念的極致,甚至可以說,哲學的工作就在於「鑄造概念」,與文學、藝術在人類感覺層面的發展截然不同。瑪斯素美接著說:「為了讓一個哲學概念去做它最為擅長的事情,接近其創造能力的極限,它必須實現一種對精確概念的實用性溢出。只有憑藉實用性精度,才能使用事物通過思想而發生。」龔所長說明,如果藝術家想運用哲學概念於自己的創作,就必須使作品與這個哲學概念有實際上的連結,而非僅是表象的比附,這種對於哲學的「實用性」運用,就能產生哲學與藝術策展的關連性,而這種「實用性」也應具備「精準度」,亦即對於哲學概念的精準瞭解與掌握,才能使事物通過思想而發生作用,締造一個思想事件。瑪斯素美又談到:「一種哲學必須具有一個複雜的『開放』系統所具有的全部嚴格性,這樣一個系統從構造上就向著外部的變遷不居的關聯性開放。」龔所長以此談到,策展的價值往往就像是一場實驗,在允許「意外情況」的條件中,使藝術家得以突破自我,完成前所未有的美學實踐。 談及當代美術,龔所長以畢莎普(Claire

Bishop)新著《激進美術館學:當代美術館的當代性》為例。畢莎普在書中以三座美術館說明當代美術館的另類選擇:一為位於荷蘭南方北布拉邦省的市鎮恩霍芬的范•艾伯當代美術館所具備的批判性與自省性,一為西班牙首都馬德里的索菲亞王后國家藝術中心美術館所代表的當代批判研究,一為斯洛維尼亞首都盧比安那的梅塔柯瓦當代美術館,此館以東歐藝術為典藏核心,在興造初期便舉辦系列公共論壇,邀請各領域人士進行論辯與對質,共同討論這座美術館該呈現什麼樣貌。這些美術館都致力於思索「當代性」的範疇,並以之為辯證方法,對時間性(temporality)進行更激進的討論。龔所長指出,這些美術館於策展時強調哲學性,也藉此提升策展時的高度,使人們重新思考當代美術館的功用、當代美術館典藏展品的範疇及人們如何體悟當代美術館所塑造的觀看樣貌,也就是說,美術館不僅為政治家、藝術家乃至於觀覽者服務,美術館本身即為生態場域,是一種文化實驗的空間,而策展就是美術館在哲學實踐上的重要表現。 龔所長接著講述自身策展的經驗。他首先指出,《千高原》書中討論了兩種「人類社會組織」的解決方案:國家與游牧體。書中指出,所謂的國家是一種巨型的強機構,它的空間形式是紋理化的空間,將所有空間加以標碼、格柵化。龔所長以日本對臺灣的殖民統治為例,日本殖民政府在臺灣統治初期所進行的調查就是一種紋理化的過程,是國家以其「皇家科學知識體系」加以同質化與編碼化。如1921年,日本人興建八通關越嶺道,強迫布農族人遷移,沿線設置五十餘個駐在所,目的在於統治與「教化」原住民族,便於管理樟腦生產事業。而原住民族則是非機構的游牧體,並無伴隨強大的管理機制、佔用空間、法條規章、官僚軍警人員以及難以更改的符號系統,然而,日本帝國主義在臺灣的出現,甚至國民黨政府來臺的統治,都涵蘊了一個更複雜的、第三種國家強機構型態,亦即資本主義國家型態。這時候,國家不一定扮演超越性的、集中制的、超級編碼共振中心,社會組織的焦點不一定由一位專制君主控制、或是由一批立法執法者決定,而是被市場環繞與穿透,國家開始屈從於資本和市場。 《千高原》書中提出「游牧」學的社會凝聚型態,以對反國家,乃至於第三種國家強機構型態。「遊牧」的概念乃是用來對抗「國家」或「國家機器」,以臺灣的歷史經驗而言,所謂「國家」一直是外來於社會的加強結構,而非演化而來的社會凝聚共識,在強機構與庶民社會間仍存在眾多「弱機構」,例如廟宇間的「交陪境」、或殖民統治下的議會請願組織。假若強、弱機構間無法達成協調,「國家」將動用其「戰爭機器」,民間社會也以游牧式形成自身的對抗性「戰爭機器」。《千高原》一書中便提出了六種「戰爭機器」形式,龔所長認為這六種「戰爭機器」,正是今日臺灣社會的「弱機構」可參考的構造原則,雖然它們在目標、對象、空間和社會形式四個方面的訴求都不一樣,無法一概而論。這些哲學思潮的具體呈現,即是龔所長於2017年「近未來的交陪:2017蕭壠國際當代藝術節」、2018年臺灣美術雙年展《野根莖》等展覽。「近未來的交陪」展覽是以民間信仰中的「交陪境」為原型,構想與呈現了民間社會的自我組織與表現能力,「交陪境」所涉及的是臺灣民間如王爺、媽祖信仰,也是清代以來臺灣在地特殊的民間結社,龔所長由臺灣廟宇「交陪」文化的歷史脈絡與地方的關連性進行思索,探討宗教儀式中的文化與身體象徵意涵,以及當代攝影、藝術介入與創作等面向。所謂的「野根莖」,即是龔所長對於臺灣當代藝術究竟根生何處、莖伸何方的思索,所詢問的即是臺灣當代藝術除了歐美藝術史與當代藝術的參照外,有無自我生發的藝術脈絡之可能性,藉由「野根莖」意象的呈現,表現迸發於空隙間的張力。 龔所長另一層面的思索則是對於「人類世」的美學批判,關注於地理哲學與環境生態。他引述米歇爾.賽荷(Michel

Serres)的話語:「現在出問題的是地球的整體性,以及集體的人性。全球的歷史進入了自然,而全球的自然進入了歷史:這種事態在哲學上是頭一遭。」,對此,龔所長提問,我們是否有可能在「人類中心」的政治學與美學政體之外,在「文化藝術」之外,重新思考地方藝術節所聯結的「地方」,在物種、人文、地理、氣候、歷史之間,所可能生產出來的一種橫貫性(transversality)的思維模式?龔所長藉著大衛.哈維(David Harvey)的批判地理學觀點,從個體、國家理論與建構地理三個角度,來檢視地理學的策展部署不得不面對的三個挑戰,以突顯其訴求環境、時空與地方性時,所可能進入的誤區:一為個體與群的關係、一為國家理論與群的關係、一為地理重構與群的關係。龔所長認為透過策展與藝術家的投入,我們看到的是不僅是地理學知識的要求,人類學、歷史學、社會學、生物學、植物學、宗教學、音樂學、農業與工業歷史的廣泛理解,均屬必須。簡單的說,如果沒有適切的地理學知識與重新製圖的想像力,任何要促進環境正義與族群理解團結的創造性策展努力,均屬罔然。 龔所長指出,若以人類為中心去思考地方藝術節,不論其國際化程度如何,常常都脫不了差異哲學的設定:為了地方創生、為了社區營造,尋找某種在地差異的層面,加以放大擴展。但是,經常遭受批評的是,這種差異化,可能導向奇觀化、速成化與地方上的無關聯性。在「現代性」的理性啟蒙與「後現代性」的碎裂拼貼美學之外、之後,地方藝術節所欲企及的新美學,幾乎也成為哲學與美學上的新任務。在臺灣各地的地方藝術節,原民藝術家與當代藝術中的原民性,其強烈的表現性已經成了特有現象,表現於現地現材、環境對應、生態造景、量體巨大、交工互助、結合社群等面貌,其物質材料基礎與勞動形式,有異於美術館內的專業分工化、材料特定化或均質化,以及敘事封閉化的傾向。龔教授認為藝術認識論已漸漸導向「地方知識」的轉向,對於族群史、族群經驗與傷痛,對於環境的物種的特定強調和循環挪用,取代了精緻化的美學,並且與奇觀化的設置或舊有的公共藝術美學進行激烈的競合,最重要的是,這些強調地方知識的方法與特質,使得「在地」不再等於血緣上的傳承或系譜,而轉為地緣上的深入聯結與再發現。 龔所長從哲學研究者到策展規劃人的身份,其實僅僅是近十年間的變化。基於一位哲學人的文化、社會、環境、自然與族群的關懷與實踐,透過藝術展覽的規劃,擬定出展覽的問題意識、進行田野調查、藝術家訪談、舉辦論壇或工作坊等等,往往是頗為費力耗時的工作。然而以專題的方式連結藝術家,以哲學思辯加深策展論述,對於龔所長而言,都是一次次向藝術家學習,以及與臺灣土地、文化接觸與連結的機會。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第21卷3期,頁75-80。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|