|

第26場 |

||

|

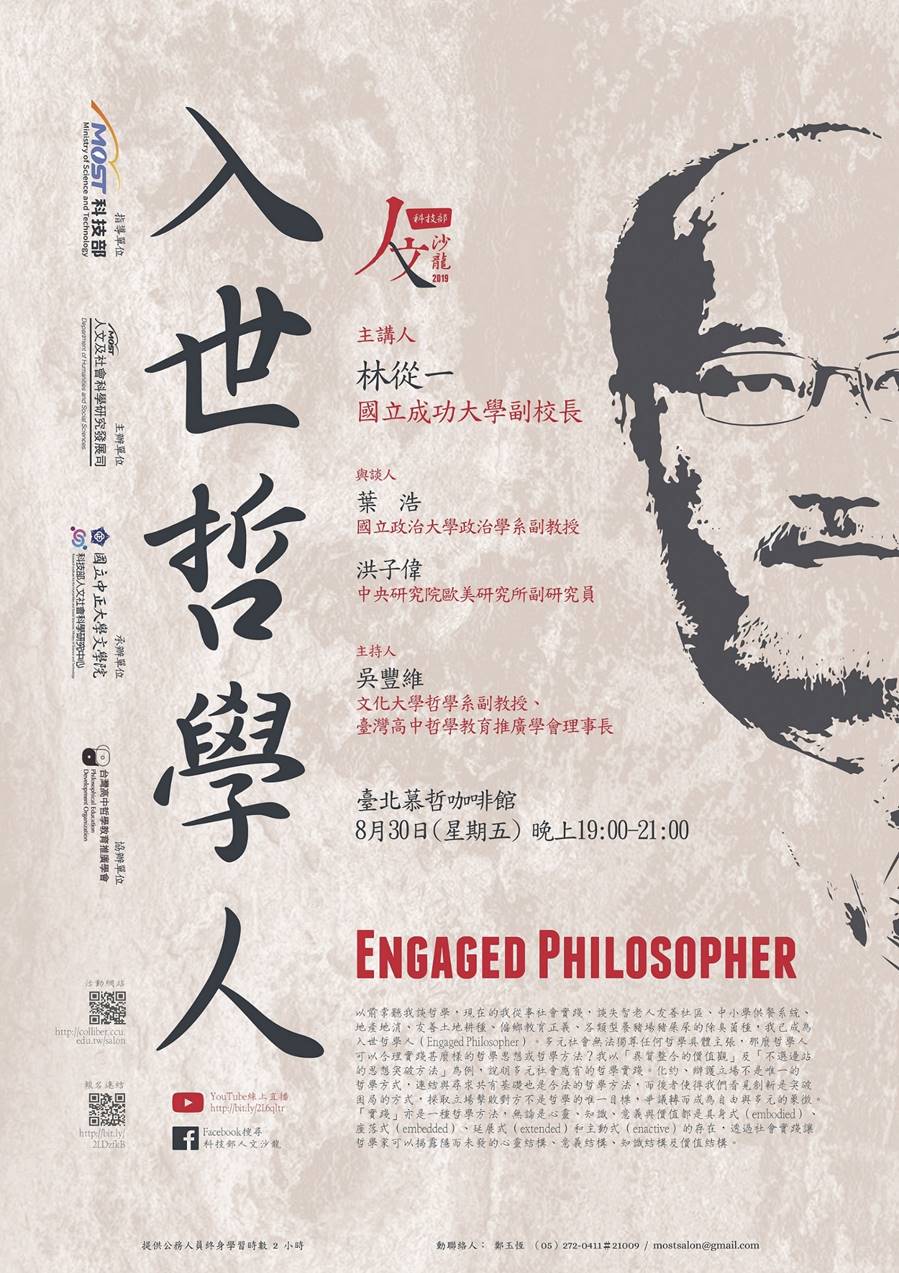

日期:2019-08-30 講者姓名:林從一 單位職稱:國立成功大學副校長 主持人 | 吳豐維(文化大學哲學系副教授、臺灣高中哲學教育推廣學會理事長) 與談人 | 葉浩(國立政治大學政治學系副教授)

洪子偉(中央研究院歐美研究所副研究員) 地點 | 臺北慕哲咖啡館 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 入世哲學人 / Engaged

Philosopher

對多數人而言,「哲學」並不是個陌生的詞彙,但於生活中似乎也無從感受到哲學的作用與意義,彷彿是大家都曾聽過、卻又無從驗證的傳說故事。究竟哲學思考能否應用於民眾的日常生活裡?哲學觀點的理解與整體社會之間如何互動?以及哲學當如何影響人們的思維與行動準則?或許我們可以由成功大學副校長林從一教授的經驗中得到一些啟發。林教授為美國愛荷華大學哲學博士,專長語言哲學、心靈哲學、形上學及戴維森哲學等領域,也是成功大學「大學社會責任」(University

Social Responsibility, USR)計畫的主持人,從過去與友人暢談哲學思辯,到今天關注於失智老人友善社區、中小學供餐系統、地產地消、友善土地耕種、偏鄉教育正義、各類型養豬場豬屎尿的除臭菌種等議題,儼然成為一位「入世哲學人」(Engaged

Philosopher)。本次講座即邀請林教授從「哲學方法(或哲學思想)的實踐」和「實踐作為哲學方法」兩個角度,談論哲學實踐的多元方法,讓哲學能融入社會議題,成為實踐的場域。 林教授首先談到學術並不以「追尋人類福祉」為首要目的,在數學、物理、化學等「硬科學」中,追求「真實」(或說是真理、知識)的意圖尤為明顯。固然在研究疾病(例如癌症)等醫學領域中,相關的研究成果確實有助於增進人類福祉,但對於研究人員而言,研究的對象是「了解這致病機制到底是怎麼一回事」,至於「增進人類福祉」則屬間接衍生的目的,事實上這些間接的目的也可能僅是獲取名聲、財富等私人因素。人文社會學科(humanities

and social sciences)如文、史、哲、社、經、政等亦復如是,即便研究的是正義、意義、知識、性別等與人類密切相關的主題,其研究的目的仍是「求真」,例如哲學家研究「意義」可能得出「意義是虛無的」,導致人們覺得活得很痛苦,即便如此,哲學研究「求真」的目的亦不會改變。固然學者生涯中或許帶有造福人類、完善社會的宏願,但「學術研究」本身並非如此。林教授認為,真理不等於幸福,真相在某些脈絡中也可能帶來痛苦與醜陋,可說真理及幸福都是一種價值,彼此不可相互化約。但這並不代表追求人類福祉不重要,研究者作為人類社會的一員,追求真理的過程中仍應受到自我或社會其他價值(例如道德、法律)調節或制約。也正因學術的目的不是追求人類福祉,學術人要多耗費心力,才能把學術關連到造福人類福祉的方向上,而大學作為學術單位,也確實需要付出心力資源才能達成此一目標。 在現今多元社會中,任何具體主張無法定於一尊,哲學見解也是如此,那麼哲學人如何合理實踐哲學思想或哲學方法?林教授以「異質整合的價值觀」及「不選邊站的思想突破方法」為例,說明多元社會應有的哲學實踐。他引述羅伯特˙諾齊克(Robert

Nozick,1938-2002)對於價值的定義,說明事物構成的材質間異質性越高,彼此之間的整合度越高,所構成的事物之價值就越高。一個有機整體的異質整合度就是它的價值所在,因此固定一個系統的構成成分後,該系統的異質整合度及價值就會隨著它的整合度而增加。林教授進一步以民主與極權社會為例:在民主社會裡,看似大家都有不同的意見,乃異質性較高的社會機制,然而透過合理程序完成協調、整合,所形成的社會價值也就越高,而林教授在從事大學社會責任實踐計畫時也抱持此主張。另一方面,許多爭論停留在各說各話的層次上,某人主張C論點,並以理由(或證據)P1、P2、P3....Pn來支持C論點,但他人不同意,於是以理由(或證據)Q1、Q2、Q3...Qn去論證C是錯誤的,林教授認為,兩者的說理只處於一個「平手」的狀態,問題在於雙方的說法彼此不同,一者為P,一者為Q。要徹底擊敗一個論證(假設此結論真假不明)只有兩個方法:其一是指出對方訴諸的理由(或證據)不成立,不是全真的,其二即是證明對方的理由(或證據)不能推證其結論,因此,只能證明P1、P2、P3....Pn中有假,不能推證出C論點,亦或指出就算P1、P2、P3....Pn全真,也推不出C來。至於若僅建構另一個論證說:「Q1、Q2、Q3...Qn可以論證C為假」,不能算是有效的論辯,反而會使許多有建設性的討論因此停滯。 林教授亦認為美國哲學家丹尼爾˙丹涅特(Daniel

Clement Dennett,1942-)友善論辯的四個步驟能深化民主素養,具體如下:一、重新表述對手的立場,清晰、明確、公允到連你的對手都說:「謝謝,我真希望我能想出你那樣的說法」,能正確清晰地改寫對手的立場,表示消化了對手的想法,這是一種高度尊重。二、條列出你和你的對手彼此都同意的論點,此處所指為特殊論點,而不是那些大家都會同意的一般意見,這能讓討論具備共同基礎,也顯示出論辯者不是為反對而反對。三、清楚說出你從對手那裡學到了什麼,這表示你的對手是值得尊敬的對手,論辯的價值才高。四、以上都做到了,才開始駁斥或批評對手。林教授也指出,許多哲學活動起於爭議處,爭議的兩造各自為其立場辯護,提出理由與證據來支持自己主張的合理性,同時批判對方的論證,也找理由與證據檢視對方的結論。然而許多重要的哲學活動與爭議並無直接關係,以美國哲學家唐納德・戴維森(Donald

Davidson,1917-2003)為例,戴維森在許多重要哲學領域都有卓越貢獻,但其哲學方法的主軸並非為某一立場辯護,而是先找出過往學者習而不察的矛盾,並努力解決該矛盾,最終得出概念的創新。透過這樣的方式,戴維森做到了「概念的突破」(conceptual

breakthrough),可說他讓我們重新理解我們的認知框架,使得舊有認知框架中的矛盾消失了。林教授指出,或許辯論與爭執過程會造成社會的紛雜,但卻能透過某一些哲學主張,使其在收斂、整合中有創新思維的產生。戴維森也談到,化約

(reduction) 不是唯一的哲學方法,連結與尋求共有基礎也是合法的哲學方法,前者雖可將複雜的系統與現象,拆解及簡化為各部分細微的組成,並加以理解和描述,而後者使我們看見創新是突破困局的方式,其將重要概念之間的關係闡明清楚,也就同時說明了這些概念的重要內涵,因此,對於「連結」的重視也是林教授在處理紛雜事務時所抱持的哲學實踐。 林教授以過去推動「大學學習生態系統創新計畫」為例,從概念上可界定成兩種運作的邏輯,其一為創業型大學(Entrepreneurial

University),其假設為大學來解決問題,強調服務對象的問題和需求(problem

/ need),乃將大學產出的知識商品化,或將研發成果產業化,透過產學合作、專利轉移等形式育成衍生企業;另一模式則是區域創新生態系統中的大學(Regional

Innovation Ecosystem University),其假設為大學與地方相互學習,強調合作對象(即地方)的能力與產值(capacity

/ asset),大學端以課程、教學、研究等參與式設計融入,屬學院與地方相互學習與滋養,因而具備公共性/開放性(work with people),形成「生活實驗室」(living

lab)的概念,這些異質整合的過程中,也體現了林教授從自由與多元中尋求創新思維的哲學思想與方法。 在另一層次,林教授以實踐作為一種哲學方法,也可說「實踐」本身就是一種哲學,林教授認為心靈、知識、意義與價值都是具身式(embodied)、座落式(embedded)、延展式(extended)和主動式(enactive)的存在,簡言之,就是去瞭解人與人、人與環境是如何互動,從此一過程中瞭解人及其心靈是如何作用,可說心靈是延展於環境之中。當人們與環境水乳交融時,破壞環境也就是傷害心靈的行為,正如許多老人不願離開熟悉的居住環境,一旦從孰悉的環境中拔出、遷走,輕者引發思鄉病,嚴重者能致命。在從事社會實踐的過程中,林教授也體認到,社會實踐也是一種認識方法,當一位大學生實際參與地方社區,或許可帶來心靈、知識、意義與價值結構的轉變與揭露,尊重各地差異,把原來沒有關連的事物連結在一起,就能產生新的價值與意義。 林教授談到,哲學的議題相當多,彼此間的差異性也極大,從數學哲學到文化哲學,從先秦哲學到後現代哲學等等,領域之廣,涉及的議題數量之多,已足以讓人瞠目結舌。對林教授而言,哲學包山包海所形成的困擾,不僅來自於其關心抽象的議題,也來自於其關心人世間的事,不僅如此,哲學也常常以一種入世的方法關注人世間的議題。而哲學議題鮮有定論,常見的情況是某一立場雖有其優點,但亦存在無可避免的缺點;相對地,即便是對此立場持反對意見者,也往往有其優、缺點,無從截然二分。林教授談到,若僅是知性、理智(或稱為智性)的討論,即便在沒有明確、絕對性結論的情況下,也不會產生立即且嚴重的後果,頂多導致人們對哲學的失望。不過,有時非但不至於失望,反而會產生正面的意義,例如讓人產生知性、理智的成長或智德上的進步(如容忍多元、承認自己的可錯誤性等)。事實上,人間事總比想像的要更複雜一些,在哲學思辨的世界中,甚至在象牙塔式的大學世界裡,為了追求儘量的完美,我們可以持續討論,不冒進採取最後的立場,讓智性的對峙持續存在。在智性的對峙中,我們可以採取假裝的、暫時的立場,甚至成為隨著理性而改變立場的「牆頭草」,這種「牆頭草」在哲學上是種美德象徵。 林教授最後談到,善於哲學思考的人容易在現實世界中陷入一個困局:他知道自己的哲學思辨還未完善,卻必須選擇立場、做出行動。但即使如此,哲學思考還是可以幫助人們權衡哪個選擇是較適宜的。而針對現實世界的議題進行哲學思考還能有什麼好處呢?林教授認為,大眾經過理性的反覆思辨,縱使無法得出完美的定見,「個人」的選擇仍有錯誤,但這「錯誤」是根植於大眾智性上的限制或怠惰,也因此,一個人越是努力過,即便最終是失敗,卻越有資格將此失敗視為無可避免的缺憾,還諸於天地,成為道德上的超越者。因此,哲學家透過社會實踐,可以揭露隱而未發的心靈結構、意義結構、知識結構及價值結構,成為一個身處「生活實驗室」裡,讓道德真理轉化為生命養分的「入世哲學人」。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第21卷1期,頁135-140。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|