|

第25場 |

||

|

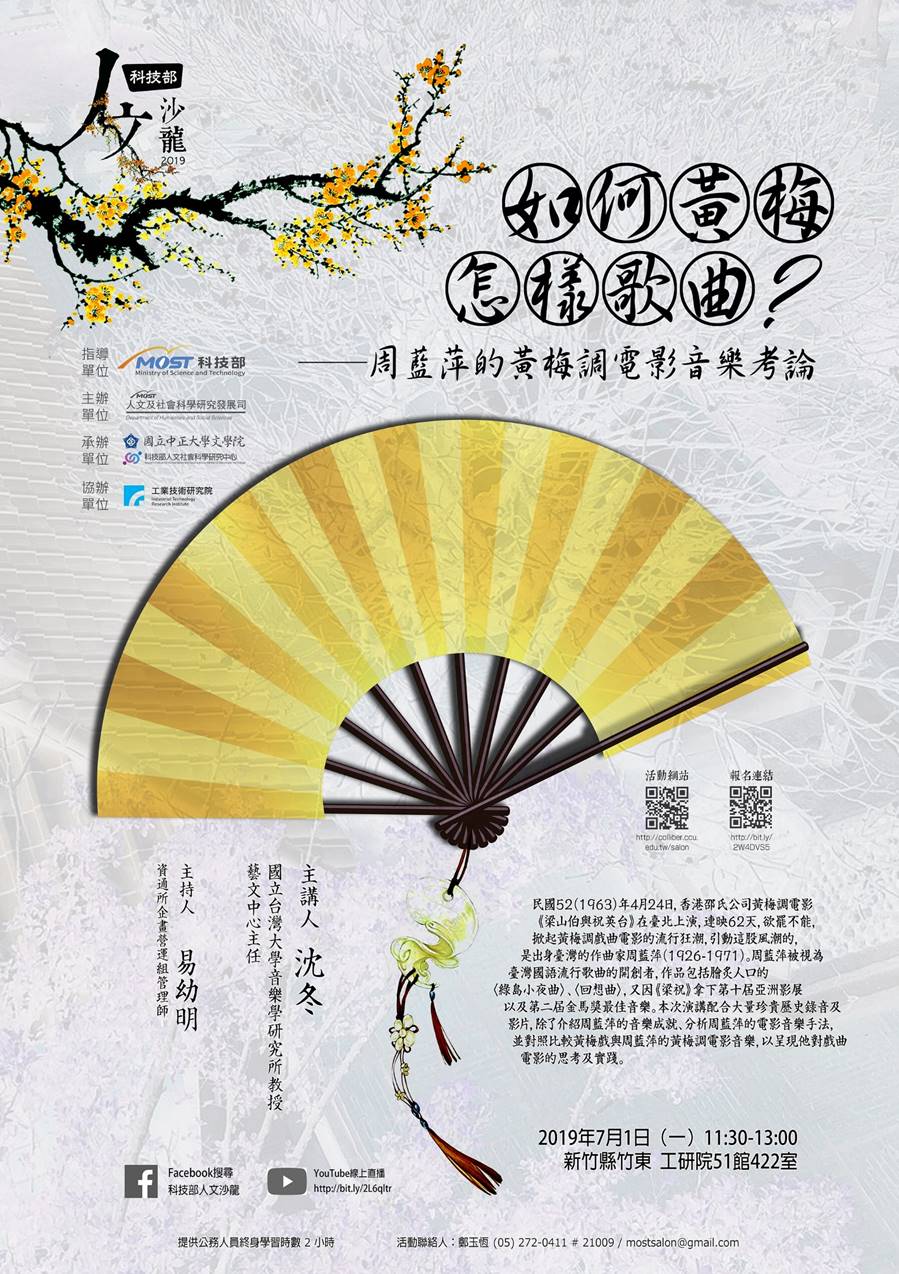

日期:2019-07-01 講者姓名:沈冬 單位職稱:國立臺灣大學音樂學研究所教授、藝文中心主任 主持人 | 易幼明(資通所企畫營運組管理師) 地點 | 工研院51館422室 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 如何黃梅?怎樣歌曲?--周藍萍的黃梅調電影音樂考論

香港邵氏電影公司拍攝之黃梅調電影《梁山伯與祝英台》(以下簡稱為《梁祝》),描述祝英台女扮男裝求學,結識同窗梁山伯,最終兩人生不得成雙,死後化蝶雙飛的中國民間傳說故事。本片由李翰祥(1926-1996)先生導演、編劇,並由甫進入邵氏電影公司的新人凌波以女性反串飾演梁山伯,祝英台則由「邵氏當家花旦」樂蒂(1937-1968)飾演,本片原於香港先行上映,但迴響有限,然於1963年4月24日起在臺北上映時,卻創下連映62天的賣座紀錄,榮登當年所有國片、西片的賣座冠軍,本片並獲得第二屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳音樂、最佳剪輯、最佳女主角、最佳演員特別獎(因凌波反串飾演男主角,故特設此獎項)等6項大獎,掀起黃梅調戲曲電影的流行狂潮,其中出身臺灣的作曲家周藍萍(1926-1971)極為關鍵,其被視為臺灣國語流行歌曲的先驅,另作有〈綠島小夜曲〉、〈回想曲〉、〈願嫁漢家郎〉、〈美麗的寶島〉等膾炙人口的歌曲。周氏因《梁祝》躍升為國際級電影音樂大師,其後1968及1969年再憑《水上人家》、《路客與刀客》兩片獲金馬獎最佳電影配音樂獎,成為縱橫港台兩地的知名作曲家。不過正值事業顛峰的周藍萍卻因積勞成疾,驟然離世,得年僅46歲。在其生前,金馬獎只舉辦八屆,周氏一人即囊括三屆最佳音樂獎及第十屆亞洲影展最佳音樂獎,成就非凡,其作品至今傳頌不已,但「周藍萍」之名卻漸為世人淡忘。近年在音樂學者沈冬教授與周氏女兒周揚明等人的努力下,陸續收集、研究其生平與音樂作品,並拍攝紀錄片與籌備相關展覽、音樂會,讓這位曾經璀璨奪目的樂壇明星得以再次閃耀。本次人文沙龍講座即邀請沈冬教授以「如何黃梅?怎樣歌曲?──周藍萍的黃梅調電影音樂考論」為題,帶領大家重新回憶這位開創時代的音樂先驅。 沈教授首先指出,所謂「黃梅調電影」係指1950年代後香港電影音樂的一種類型,與湖北省黃梅縣一帶人民勞動過程所創作的歌謠小調有所差異,亦非以此歌謠小調組成之黃梅戲的舊稱,乃是由戲曲轉為時代曲化的電影歌曲類型。沈教授認為,黃梅調電影不宜納入戲曲電影的範疇內,其固然有源自戲曲的養分,但卻已脫離戲曲的框架,可以靈活地依電影需求轉變、發揮,也就是這樣的自由度,對於周藍萍創作黃梅調音樂尤為重要。周氏於1962年6月時被延攬至香港邵氏公司,在此之前周氏已在臺灣從事電影音樂工作,從1955年開始為電影《山地姑娘》、《沒有女人的地方》作曲配樂,作品橫跨國、台語影片,如《林投姐》(1956年)、《苦女尋親記》(1958年)、《水擺夷之戀》(1959年)、《王哥柳哥遊台灣》(1959年)、《音容劫》(1960年)、《龍山寺之戀》(1962年)等等,乃至臺灣第一部布袋戲電影《西遊記》(1958年)亦由其配樂,在當時可謂炙手可熱,風格亦屬多元。而香港邵氏公司拍攝《梁祝》故事的契機,始於戲曲電影於香港的熱映,1954年越劇電影《梁祝》及1956年黃梅戲《天仙配》造成轟動,當時導演李翰祥在觀看《天仙配》時,發覺不少觀眾會隨著片中樂曲哼唱,顯見已多次進電影院觀看,在說服老闆邵逸夫(1907-2014)後,李翰祥接連拍攝了《貂蟬》(1958年)、《江山美人》(1959年)等黃梅調古裝電影,反應頗佳,前者更於第五屆亞洲影展獲得最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳剪輯獎、最佳女主角獎等獎項;後者亦於第六屆亞洲影展中斬獲12項獎項,使邵氏公司對於拍攝黃梅調古裝電影信心大增。1962年底,邵氏公司得知競爭對手電懋公司有意拍攝《梁祝》故事,因此由李翰祥率金銓(胡金銓)、高立、王月汀等三位執行導演搶先趕工,1962

年6月應邀由臺赴港的周藍萍已於邵氏公司為電影《紅娘》配樂,故《梁祝》是他負責作曲配樂的第二部電影。 沈教授談到,周藍萍在臺灣的音樂事業清楚呈現兩大區塊,一為流行歌曲與唱片,二為電影音樂。據沈教授研究周藍萍書信資料得知,周氏前往香港原定是為百代唱片工作,然在該年8月初情況丕變,邵氏公司也極力邀約,最終周氏選擇與邵氏公司簽下「長合同」,卻也致使周氏陷入壓力的深淵,此後,周氏的流行歌曲作品幾乎絕跡,這是他音樂生涯極大的轉折。沈教授指出,周藍萍在香港的配樂之路並非一帆風順,在為《紅娘》作曲配樂之前,他對於黃梅調毫無所知,但最後他大膽將平劇旋律混入黃梅調中,如此做法起初不為導演李翰祥接受,更在電話中表達強烈不滿,周藍萍以為自己或許將失去這份工作,然而隔幾天後,李翰祥雖仍認為就黃梅調的形式來說,周氏的作品顯得有點「離經叛道」,但卻也覺得曲子越聽越好聽,因此鼓勵周氏照原來曲譜的方式再求發展,以致有為《梁祝》配樂的後話。沈教授認為周氏在香港的初期,是一段充滿了偶然因素迂曲成就的過程,也是一段周氏個人冒險奮鬥的經歷,他在香港的成功是由於電影,但最後也是電影拿走他的生命,這一切都始於《梁祝》配樂這一段迂曲成就的電影神話。 言及周藍萍黃梅調的作曲策略,沈教授引述當年臺灣記者訪問周氏專文的內容,提到導演李翰祥與周藍萍相識之初,李翰祥並不滿意周氏作品的往事,其中包含評論「周藍萍的黃梅調是南腔北調」與「雖然就黃梅調的形式說有點『離經叛道』,但曲子卻是越聽越好聽的」等評語,沈教授借用其語,認為「南腔北調」意指「兼容並蓄」,「離經叛道」則為「突破傳統」,一言以蔽之,這就是周藍萍黃梅調音樂的風格,於是周氏在《梁祝》裡加入了京劇、崑劇、越劇,甚至藝術歌曲的作曲技巧,刻意吸納中國民謠與傳統音樂進入黃梅調,致使他譜中的黃梅調更顯得變化豐富。沈教授進一步指出,在當時香港越劇《梁祝》、黃梅戲《天仙配》、與黃梅調《梁祝》可謂三足鼎立,越劇《梁祝》的作曲指揮為劉如曾先生(1918-1999),《天仙配》的作曲、指揮主要為時白林先生(1927-),兩人的職務大抵與周藍萍相類,而檢閱三人背景,1942年時劉如曾就讀「國立上海音樂院」,1951年時白林入學於「上海音樂學院幹部專修班」,而周藍萍就讀「中央訓練團音樂幹部訓練班」,戰時幾經改制,最後畢業於「國立音專」,三人的學校名稱、就學時間、地點雖各有差異,但其實都是中國第一所專業高等音樂教育機構──國立音樂院的不同名稱或衍生而出的單位,此校由蔡元培(1868-1940)與蕭友梅(1884-1940)於1928年成立於上海,因此上述三人所接受的其實是相似的音樂觀念與技能,致使三人不約合同依循了「傳統樂曲現代化」的理念,落實於各自作品上的主要特徵是參用了「現代國樂」,其樂器經過音域擴展、音色改良,在編制上也交響化,強調樂器音色融合與高中低音的配置,所呈現的就是讓學習現代音樂教育的民眾更能接受的音樂形式。 沈教授接著提到,黃梅調電影的演員絕多數並非科班出身,在身段上必然無法與專業戲曲演員相較,但在「手、眼、身、法、步」上,總需帶點戲曲的意味(諸如雲手、蘭花指、小碎步、下腰等),而據沈教授訪談凌波本人指出,周藍萍配樂的節拍對演員的表演有極大的幫助,讓演員可以依傍音樂作戲,沈教授認為這可能與周藍萍早年曾從事舞台總監與劇務等幕後工作有關。事實上周藍萍也曾擔任演員,但因身高不高,故在戲劇上的發展並不大,其在從事音樂創作工作時,也不乏歌舞劇、廣播劇等配樂的邀約,這些經驗形成了周藍萍配樂「樂中有戲」,甚至是「歌舞偕配」的特色。此外,沈教授認為,周藍萍黃梅調電影音樂的成功得力於以下四項元素的加入:流行歌曲、現代國樂、傳統音樂、其他音樂素材,周氏雖非這四項元素的開山祖師,但他大刀闊斧,形成了推波助瀾之效,由此確立了黃梅調電影音樂的範式,例如在樂隊編制上,周氏採取了中西合璧的樂隊,並堅持中國傳統音樂的韻味,在作品中亦不乏化用傳統音樂的例子。總結《梁祝》引動的文化與電影工業現象,其不僅在臺灣影史留下賣座紀錄,更使得黃梅調在臺灣盛行,使得本省觀眾開始觀賞國語片、詠唱黃梅調,也捧紅演員凌波,其在1963年10月底時來到台北,當時台北人口僅70餘萬,卻有高達20餘萬的影迷守候在凌波的遊行路線上,人人爭睹風采,可謂萬人空巷,背後周藍萍的配樂可謂功不可沒。 作為戰後臺灣第一位創作國語流行歌曲的作曲家,也是第一位被禮聘到香港工作並大獲成功的作曲家,周藍萍在《梁祝》配樂中運用現代國樂的樂隊編制和編曲配器手法,突顯傳統器樂音色技法,且靈活吸收傳統戲曲民歌和其他音樂元素,並以趨近流行歌曲的方式演唱,最終呈現了一種音樂的新型態。在講座中,沈教授展示了不少珍貴的影像資料,輔以多年奔走各地的訪談內容,帶領聽眾重新回味60年代黃梅調戲曲電影的流行狂潮,也重新認識周藍萍這位生命短暫卻無比閃亮的音樂明星。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第20卷4期,頁151-155。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|