|

第21場 |

||

|

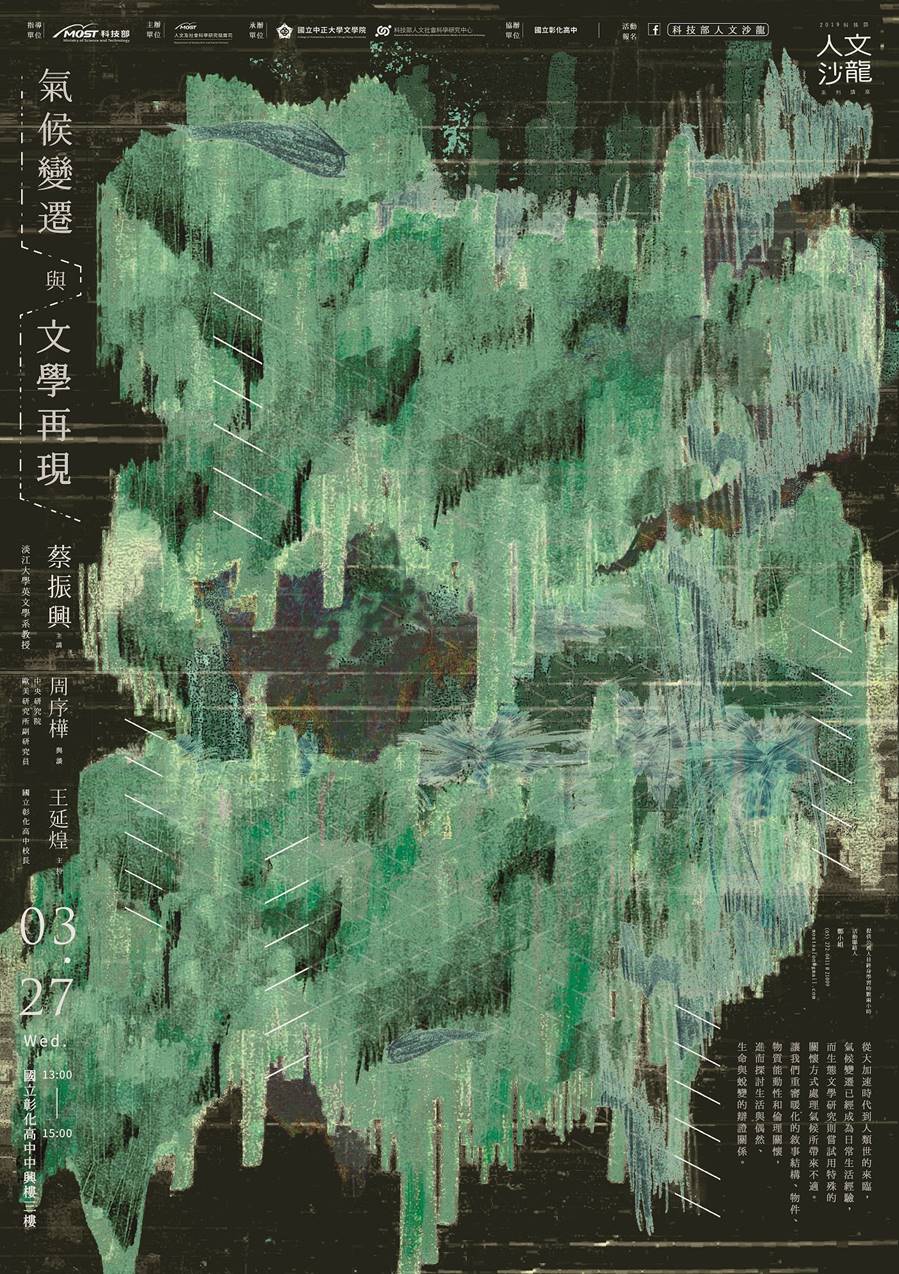

日期:2019-03-27 講者姓名:蔡振興 單位職稱:淡江大學英文學系教授 主持人 | 王延煌 (國立彰化高中校長) 與談人 | 周序樺 (中央研究院歐美研究所副研究員) 地點 | 國立彰化高中中興樓三樓 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 氣候變遷與文學再現

現今全球氣候與環境變遷日益迅速,颶風、乾旱、洪水、海嘯、森林大火、沙漠化及因全球暖化導致南、北極冰融等自然災害的新聞時有所聞。如2005年卡崔娜颶風(Hurricane Katrina)從墨西哥灣區登陸,橫掃美國東南各州,尤以路易斯安那州紐奧良市災情最為嚴重,並造成重大經濟損失。2017年由美國德克薩斯州登陸的哈維颶風(Hurricane Harvey),帶來災難性的降雨,在休士頓都會區引發洪水,其他許多地區之降雨量亦超過1000毫米,是美國史上帶來最多降雨的熱帶氣旋,造成損失總額估計達1250億美金,著實驚人。 人與環境之互動是人類發展歷史上如影隨形的課題,人們透過科技改造環境,同時也承受環境變遷帶來的災害(或說是反撲)。曾於1995年以研究臭氧的形成、分解而榮獲諾貝爾化學獎的大氣化學家保羅•約澤夫•克魯岑(Paul Jozef

Crutzen),在2000年墨西哥的學術會議上,有感於人類活動對於地球環境的威脅,挪用地層分類的地質學術語,提出了人類世(Anthropocene)的概念,此概念雖非嚴謹的學術定義,卻引發跨領域學者的重視與討論,而背後所隱含的,其實是學界對於氣候變遷及物種滅絕等議題的焦慮感,影響所及涵蓋環境科學、公共衛生、歷史學、社會學、人類學乃至文學研究,此一無心插柳的看法改變人文學者以人類為中心的傳統,進而思考以環境生態為主的書寫與研究。淡江大學英文學系蔡振興教授長年關注環境文學與文化研究,今年初甫出版《生態危機與文學研究》一書,觀察人與非人(物、物質與動植物等)、人與環境之間跨物種與跨身體的共構關係,試圖從文學作品出發,探究作品內的生態思想,主要討論氣候變遷、生態危機與人類世等議題,為台灣第一本討論西方環境文學與相關文學、文化批評的專書。本次人文沙龍講座即邀請蔡教授前進彰化高中,以「氣候變遷與文學再現」為講題,期能向青年學子傳達環境教育的重要性。 蔡教授首先指出,環境教育可作為通識教育的一環。當人們追尋更好生活、社會與文明的同時,可能會犧牲環境,造成「環境不義」與危害環境健康的錯誤抉擇。環境教育除了是生態啟蒙,也可培養邏輯分析與跨域研究整合能力。而所謂「跨域研究」是指於兩個或多個學科中獲得洞見,並整合觀點與視角,來研究一個複雜問題或議題,此次講座即是整合科學與文學領域來談論氣候變遷小說,例如藉由大氣(或地球)科學的角度來討論小說的成因,或由環境社會學作為小說的分析工具,而詮釋小說意涵則屬人文學科的角度。為了要培養環境意識,蔡教授提出了三個值得思考的問題意識:一、表達自然的文學在哪裡?二、何謂氣候變遷小說?三、為何要閱讀氣候變遷小說?如美國作家亨利•大衛•梭羅(Henry

David Thoreau,1817-1862)於1854年出版的散文作品《湖濱散記》(Walden;

or, Life in the Woods,又譯《瓦爾登湖》),書中描述他在瓦爾登湖畔林間離群索居兩年又兩個月的生活,以及期間諸多思考與對於自然的體悟。梭羅認為,表達自然的文學是透過文學家的觀察與體會轉化為文字,他說:「詩人就是那個能夠使風和溪流為他所用,表達他的心靈;那個能夠把文字鎖在原始意義上,就像農夫在春天把被霜雪鬆動的木樁緊釘入土。詩人常賦予文字新義,而且能夠連根帶土移入扉頁上。」蔡教授指出,這就是將自然融入於文化當中,乃至可更擴大視野,將非人的環境世界納入其中,含括議題如動物、植物、海洋、氣候、污染、能源、農業、食物等等,而近年臺灣的學測或指考考題中也反映這樣的趨勢,顯示環境意識已逐漸於教育中落實。 氣候變遷小說的產生,其根本在於人對於環境的感受。蔡教授舉例說明,英文「under

the weather」意指感覺不舒服,而「weather」一詞之字源與風(wind)有關。而在世界諸多語言當中,天氣好壞與否也常成為社交語彙,作為打破沈默或化解尷尬所用,可說人們的生活是與天氣或氣候息息相關。蔡教授說明,天氣(weather)與氣候(climate)在時間長度上是有差異的,氣候字源上暗指「傾向」(inclination)或「斜坡」(slope),有「落點」之意,一般而言,氣候需要長年觀察才能得出,所以在談論氣候變遷或全球暖化的問題上,我們必須將其視為關懷之事(matter

of care)。而在全球各研究單位的成果中,我們確實可看出暖化趨勢逐年升高,在瑞典就有一位年僅15歲的女學生桑柏格(Greta Thunberg),自2018年8月起,每週都到瑞典國會前罷課抗議,經媒體報導後,影響所及已擴及全球百餘國。然而據學界研究指出,各國大眾對於暖化議題的認識仍有程度上的差異,乃至於有部分科學家對於「全球暖化」抱持懷疑態度。氣候變遷小說如英國作家瑪格麗特•愛特伍(Margaret

Atwood)的《末世男女》(Oryx and

Crake)、美國作家理查德•鮑爾斯(Richard

Powers)的《獲利》(Gain)、美國作家金•史坦利•羅賓遜(Kim Stanley Robinson)的《全球暖化三部曲》,包括《下雨跡象四十種》(Forty Signs of Rain)、《零下五十度》(Fifty Degrees Below)、《計時六十天》(Sixty Days and Counting)等,書中所描述的生態危機並非是冰冷的科學數據,而是與人們生活息息相關,反映人們對於災害的感受與回應。蔡教授指出,閱讀氣候變遷小說,或許可以有幾個角度:想像的(speculative)、科學的(scientific)、懷疑的(skeptical),也就是說,文學能幫助我們思考、培養解決問題的能力。 比爾•馬基本(Bill

McKibben)在論及二氧化碳對人類所造成的衝擊時,提出了「自然的終結」的看法,意指伴隨在我們周圍的現實一旦產生改變,將會致使我們對原有自然的觀念產生質變,而且直到永恆和獨立的自然消失後,才會大大地衝擊人們的感知,屆時人們也將清楚地看到自己究竟做了些什麼。蔡教授指出,生態環境與經濟發展並不一定是只能相互對立,透過多元且具系統的溝通模式,能引發人們去面對議題的分歧觀點,從中思辯可能的平衡點與解決之道,進而建立具備社會共通性的政策,這也就是所謂的「生態溝通」。另一方面,蔡教授指出,從跨域視角切入這個議題,更能顯示環境教育的重要性。文學於其中扮演著淑世的功能,從「大加速時代」到「人類世」的來臨,氣候變遷已成為日常生活經驗,而生態文學研究嘗試以特殊的關懷模式,從暖化的敘事結構、物件、物質能動性及倫理關懷等方面,探索生活與偶然、生命與蛻變的辯證關係,進而消解人們因氣候所帶來的不適。蔡教授也期許在座的青年學子能去思考人類未來永續經營的條件與可能性,並成為具有國際移動性的地球公民,立足臺灣,放眼世界。 與談人中央研究院歐美研究所副研究員周序樺則從人文的角度思考氣候變遷議題,其認為現今氣候變遷似已落入「信者恆信,不信者恆不信」的對立面,所以,我們如何由「真實」去說明或打動他人對於氣候變遷的理解,是人文學科必須思考的問題。另一方面,氣候變遷也往往與性別、階級、種族等議題相關,而不同的理解與敘事結構也會影響人們看待氣候變遷的態度。周研究員以2018年夏季美國北加州森林大火為例,對加州當地居民而言,夏秋之際的野火有助於增進土壤養分,是維持生態平衡的重要元素,但此次燎原大火長達14天之久,遍及15萬餘英畝的土地,其中天堂鎮(Paradise)百分之九十五的地上建物付之一炬,這場大火鬆動當地居民的原有觀念,意味著氣候變遷所帶來的極端氣候已成為美國必須正視的危機與風險。周研究員指出,蔡教授以「生態危機」為題的用意,在於點出當科學家、社會學家和其他領域學者試圖解決環境災難時,人文學者不該只是等待事件發生而毫無作為,而是透過文學與科學交會的角度去思索生態環境與環境論述,生態文學批評在未來仍可在人文科學的領域上對相關生態議題作批判性的回應和研究。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第20卷3期,頁106-110。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|