|

第20場 |

||

|

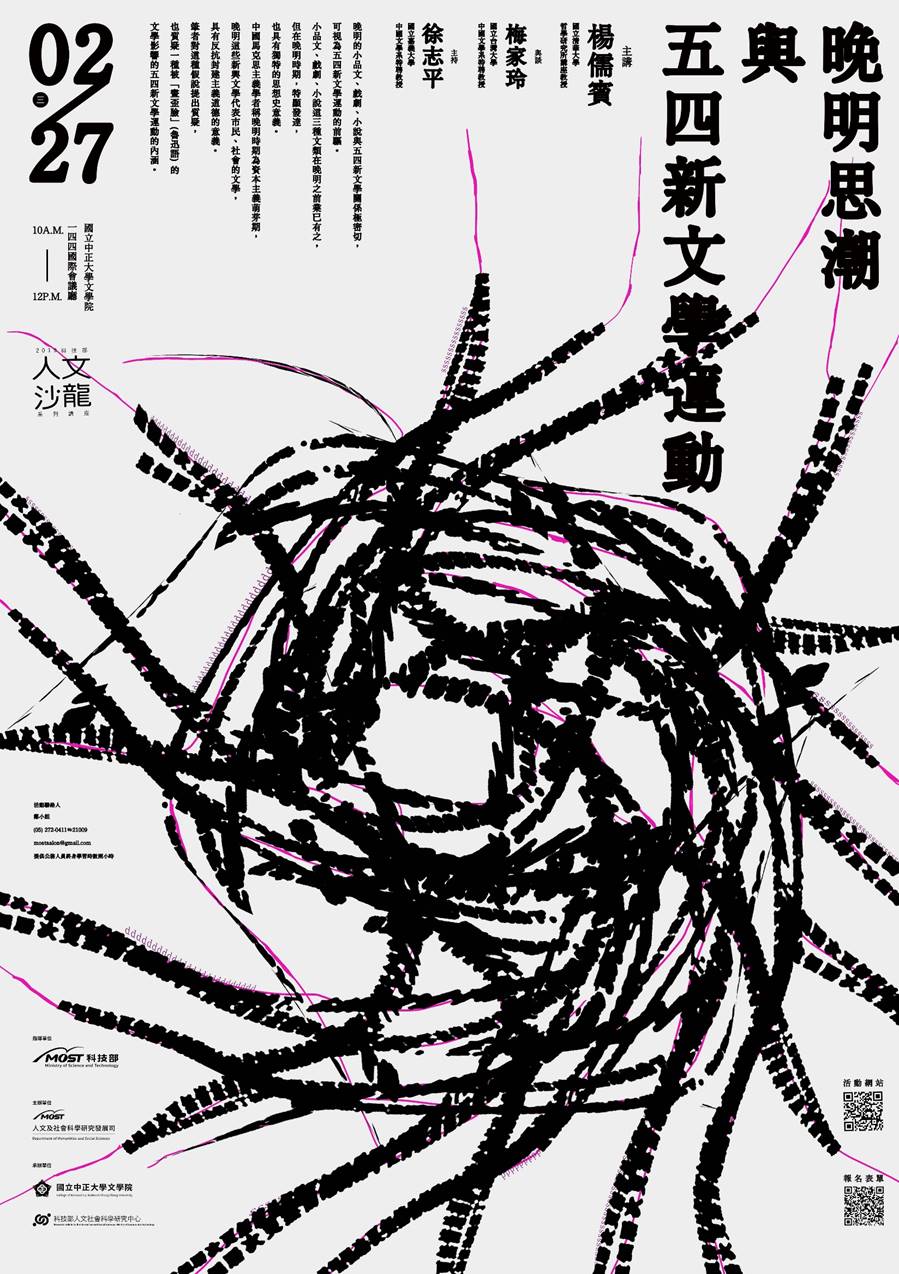

日期:2019-02-27 講者姓名:楊儒賓 單位職稱:國立清華大學哲學研究所講座教授 主持人 | 徐志平(國立嘉義大學中國文學系特聘教授) 與談人 | 梅家玲(國立臺灣大學中國文學系特聘教授) 地點 | 國立中正大學文學院144國際會議廳 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 晚明思潮與五四新文學運動

於1919年,第一次世界大戰後的巴黎和會上,世界列強將戰敗國德國於中國山東殖民地之權力轉讓給日本,引發當時北洋政府轄下的北京爆發了以學生、青年為主體的示威、請願運動,亦包含廣大市民與工商人士等中基層參與,認為北洋政府未能捍衛國家利益,遂以「外爭國權,內除國賊」為口號,主張對抗列強侵權與懲處媚日官員。對於當時社會而言,此一運動對於外交關係、政治發展、社會經濟、教育方針、思想文化均有影響,對於中國共產黨的發展也具有重要作用,此即新文化運動的開端,如胡適(1891-1962)、陳獨秀(1879-1942)、周樹人(筆名魯迅,1881-1936)、蔡元培(1868-1940)、錢玄同(1887-1939)等受過西式教育的知識份子,以「反傳統、反儒家、反文言」等核心價值,引發一連串思想文化與文學革命運動。其中陳獨秀在其主編刊物《新青年》上,撰文提倡追隨「德先生」(指民主,英文「Democracy」音譯)和「賽先生」(指科學,英文「Science」音譯),並傳播馬克斯主義思想;以胡適為代表的溫和派,則反對馬克斯主義,主張以實用主義代替儒家學說,因而支持白話文運動,認為文學作品不應只講求形式,應著重內容與情感的表達。這一波五四以來的新文化運動影響深遠,當時反傳統、求改革的風氣瀰漫,刺激知識份子對於文化、思想、教育、文學的重新思考。因五四新文學運動的影響,中國馬克斯主義學者聲稱,晚明時為資本主義萌芽期,反應於晚明的小品文、戲劇、小說之中,此三類文學作品雖於此前已有,但在晚明時尤為發達,這些新興文學代表市民、社會,具有反抗封建主義道德的意義,也具有特殊的思想史價值,可視為五四新文學運動的前驅。對此,清華大學講座教授楊儒賓提出質疑,認為這是一種被「畫歪臉」(魯迅語)的文學影響及五四新文學運動的內涵。本次人文沙龍講座即邀請楊教授以「晚明思潮與五四新文學運動」為題,針對上述觀點提出見解。 一、對於「情」與晚明思潮的理解路徑 楊教授指出,由五四運動引發的新文學運動的特色之一,在於出現新的「人觀」,可以說是一種新的主體性的呈現,亦即如何看待人的本質與意義。新文學早期重要推手周作人(1885-1967,魯迅之弟)曾批評過往文學,其於〈人的文學〉一文指出:「中國文學中,人的文學本來極少,從儒教道教出來的文章,幾乎都不合格」,這樣的呼籲與同一時期對「自由」的宣言可相呼應。這種新的主體性強調人於個性的自由性,強調男女情緒的價值,強調從封建倫理的束縛中解放。周作人一方面宣揚新的人觀,一方面也宣揚晚明時期文學作者的作用,他認為晚明時的文學運動與民國以來的文學革命,有眾多相像之處,兩者的主張與趨勢幾乎是相同的。周作人的學生任訪秋(1909-2000)在反思其師所揭發出來的晚明與民國兩股新文學運動之相似性時,即指出:「前者是代表當時市民階級的文學觀,而後者乃是代表資產階級的文學觀。市民階級為資產階級的前身,在文學觀上相近,不是很自然的道理嗎?」楊教授認為,正因這種文學社會學、特別是馬克斯主義學派觀點介入文學史的解釋,更能清楚看見近代中國在精神狀態上,與傳統文化的連結,在觸及「文學革命」與「革命文學」的關係時,這種馬克斯階級史觀所扮演的角色更顯清楚。 楊教授認為,晚明社會對於「情」其實同時存在著兩種理解,一見於晚明文學,一見於思想家王陽明(1472-1529)之後的理學領域,兩股思潮間又有密切的關係。晚明思潮由於有大量言情的小說、戲曲作品問世,其中的性別議題放置到今日社會也是個熱門議題,晚明文學中所展現的情慾面,也成為今日學者瞭解那個時代的主流論述,其中,對於「超越之情」的解釋,主要見於海外中壯一輩新儒家學者的研究。由於晚明理學出現將「心」之「良知」作用擴充至取代「天理」的轉化,這種良知即是天理的狀態,已將人的情感之性質與天道完全同化,人之「喜怒哀樂」是良知本體在自體經驗中所展現的不同樣態,因此人於現實生活層面的「情」提升「良知」的超越層次。新儒家學者們既肯定「超越之情」出現於晚明時期的特殊意義,同時也賦予現代性的價值,可說一個「情」字可以從晚明連結到現代,但卻有兩種面貌,兩條路線。 二、陽明學所論情之解放作用 在談論對於「情」的理解前,楊教授先從晚明理學思潮說起。他指出,晚明對於宋代朱子(朱熹,1130-1200)學說的批判主要著眼於,其「格物」之學雖然泛指萬物,但核心還是在人事,他的「窮理」學說的範圍雖然泛及一切存在,但主軸還是人倫之理。朱子認為的「理」主要內涵是「禮」,「禮」則是「天理之節文,人事之儀則」,可作為人的行事準則。朱子之學接受了孟子以來禮義內在於人心的解釋,但就如何實際身心實踐的「工夫論」來說,仍是認為倫理規範之理不是本心自然流露即可獲得,而是須要透過了解既存世界的倫理規範,如朱子《大學或問》載程頤之語說:「如欲為孝,則當知所以為孝之道,如何而為奉養之宜,如何而為溫情之節,莫不窮究然後能之。」因此,人除了理解孝之理外,尚須講求如何為孝、為何為孝之道,是一連串探究追尋的歷程。 可說朱子的主體總是要自我內斂,而且有待於個體之外的事物之理、社會之禮,來喚醒主體回應這些理與禮。王陽明之學的主體則不受一切規矩的束縛,因為人的良知即是規矩,且是作為一切規矩之母的規矩本身,用於規範天下萬物,只要良知當下有所呈現,不斷外顯於外在日常行事,就可以合乎「理」的標準。反應於「情」的顯現。朱子之學的「情」總要戒慎地接受超越意義的指導、規範,不能放肆隨意,陽明之學的「情」則是展現於「良知」,「良知」是身體整體的總稱,萬物總有不能自已的溫潤之情,溫潤之情再往前發展一步,即是衝決束縛的力量,也就是說,良知就是規矩、規範本身,它具有一種解放的作用。 三、晚明時理學分流與超越之情的興起 楊教授指出,從朱子學轉到陽明學的核心意涵,在於本體論由性轉到心,而「良知」即天理,這種良知意識承接了朱子學性體所有的內容,情的地位在良知學的脈絡中水漲船高,同樣也屬於良知的顯現。楊教授認為,如果王學的良知有天理的屬性,王學的情不管呈現出如何的分流狀態,同樣地也就有天理的屬性。如王陽明的弟子王畿(號龍溪,1498-1583)特別著重良知的先天義,也就是天生如此的意涵,楊教授認為,這樣的先天義之良知落於情來講,也是超越之情,可說現實生活世界意義的「情」,已經被提升到良知的超越層次,可作為道德乃至一切的標準。另一條發展則是沿著江右學派、蕺山學派的脈絡展開,其中代表人物是劉宗周(人稱蕺山先生,1578-1645)。與王畿外放延伸的路線不同,劉宗周則是將現實的性情存在狀態向內收攝內斂的路線,以體現良知在自身的境界狀態,也就是人的「喜怒哀樂」之情,可與天道、性體完全同化,是良知本體落實於人的經驗中,只是透過「喜怒哀樂」四種不同型態展現。楊教授指出,當人之私密的、個人的情感提升到與本體同化時,也是另一種超越,「情」之地位也獲得前所未見的提升。 另一派王學分流的代表為泰州學派,創始人為王艮(號心齋,1483-1541),代表人物如羅汝芳(號近溪,1515-1588),羅氏認為人倫的起點,也就是道的起點,道之為道並不是高深莫測、難以捉摸的遙遠存在,其實在日用平常、人倫情欲之間展現的無非就是道,為學不必向外追求天道,只要瞭解當下即是。他延續明代理學「情」的論述脈絡,特別重視情的因素,曾據《禮記•禮運》所云「人情者,聖王之田也」的說法進一步詮釋,揭示「情」在工夫論上的特殊性,他認為,瞭解、覺察人在日常生活間喜怒哀樂的展現,就能夠進而推展瞭解天地宇宙的本質,也就是瞭解良知於人身上的作用。此派另一代表人物李贄(號卓吾,1527-1602),其提出的「童心說」強調真誠、直覺表達內在自我,對當代文學、藝術影響頗大。李贄曾撰〈夫婦篇〉一文,在晚明情論上具有指標性的意義,當時著名的文學與戲曲家馮夢龍(1574-1646)即不諱言受到李贄啟發,他的作品強調情感、乃至於男女之情,其所編《情史》曾言:「六經皆以情教也」,可說是對於李贄學說的呼應。 四、晚明新興文學中的情論與五四新文學運動的呼應 晚明小品文、戲劇、小說之類新文體作品產生的區域及其作者活動的主要範圍集中在江南地區,尤其是江浙等地,這些地區正是陽明之學流傳最廣的區域,楊教授以為這是一種解放的理學精神與新興文類在時空中的呼應性,也因為這樣的呼應性,反應兩者間有相當緊密的內在聯繫。在晚明創作之戲劇中,「情」的地位被提得很高,湯顯祖(1550-1616)的《牡丹亭》是個標記,他在此書的〈題詞〉中有云:「情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。生而不可與死,死而不可復生者,皆非情之至也」,湯顯祖為情爭地位,情之所至,一往不復,生死不計,甚至可起死回生,其語頗有宣言的性質。楊教授進一步說明,湯顯祖在儒家思想史上的意義在於他將「男女之情」帶到儒者不能不正視的地步,但他所謂的「情」不僅限於男女之情,相反地,男女之情僅被視為「情」概念的一環,他其實還將「情」的內涵運用到其他人際關係層面。 楊教授指出,晚明的情欲路線也有教化的作用,馮夢龍所謂的「六經皆以情教也」是引經據典地以六經當中與男女之情相關者來證明此乃儒家固有之義,如《易經》中講述的夫婦之道、《詩經》首篇〈關雎〉講述男女之情。馮氏在《情史》書中更宣稱:「我欲立情教,教誨諸眾生。」其彷彿成了傳教士,要宣揚新福音到來的喜訊。在晚明出現大量歌詠愛情的作品,反應晚明文人在選材上,活化了儒家倫理原本即存在的夫婦或男女之情,可說是儒門價值體系的擴充。在中國長久封建傳統的歷史,以及在長久的社會演變過程中,社會的穩定和人性潛能的展現,比如情性的合理發展,並不會沒有矛盾,僵化的體制暴力是社會的事實,然而晚明文人在選材與創作實踐中代表著一種解放之音,在晚明的小品文、戲劇、小說的作者幾乎都受到王陽明、王龍溪、羅近溪、李卓吾四位王學大儒的影響,他們都是良知學籠罩下的文人,他們的作品在根源意義上可以說是俗世版的良知學的展現。他們創作的小說、戲曲與小品文仍不離「文以載道」的傳統,卻更情性化、市民化,但此風格無礙於規範化的要求,因為這些新穎的內容,包含男女私情的內容,可以視為良知在新的歷史情境下的表現。 五四新文學運動的起因是文學載體的革命,胡適提倡白話文,取代運行兩千多年的文言文,試圖從文字使用的層面著力改革,他從古代的文獻中,尋找一向不為士大夫青睞的俗文學,重新安頓它們在文學史的位置。不但如此,他還賦予這場文學革命進化的意義,亦即文學的演變由文言而白話,恰似生物學的進化論一樣。胡適還注重文章的直率,反對模仿、用典,對清代流行的桐城文學殊無好感,而其所提倡的「新文學」的特色:白話、反模仿、時代性等要義,事實上都可在晚明時袁宏道(1568-1610)為代表的小品文中找到可呼應之處。需說明的是,這些影響民國新文學運動甚深的晚明文人,不管在言論上或行動上都有意活化古典儒學的價值,沒有背叛造反儒家傳統之事。楊教授認為,他們所引起的情欲革命,在根本上仍以影響教化為目的,而五四新文學運動中對於解放男女之情的敘述,在本質上是對於民主、科學等西化理念的追求,但五四新文學運動由文學革命走向革命文學,文學生命已被抹煞。即便五四運動的理念在歷史中是具有指導意義的,但此理念已與本土中國脫節,並被中國馬克斯主義學者之唯物史觀所取代。從唯物論與階級史觀的立場而言,中國在晚明時已處於資本主義的萌芽期,五四運動標誌著對於封建傳統與思想的破除,共產黨的成立與1949年社會主義革命代表此一現代性實踐的契機。新儒家學者則主張,五四運動代表轉向而非否定傳統,認為儒家思想與民主、科學是可相順的發展,並非對逆的矛盾。楊教授認為,正是這種對於五四運動詮釋的差異性,反映兩者對於中國現代性起源的歧見,也涉及對於當代政治運作模式與未來發展的不同想像。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第20卷3期,頁99-105 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|