|

第19場 |

||

|

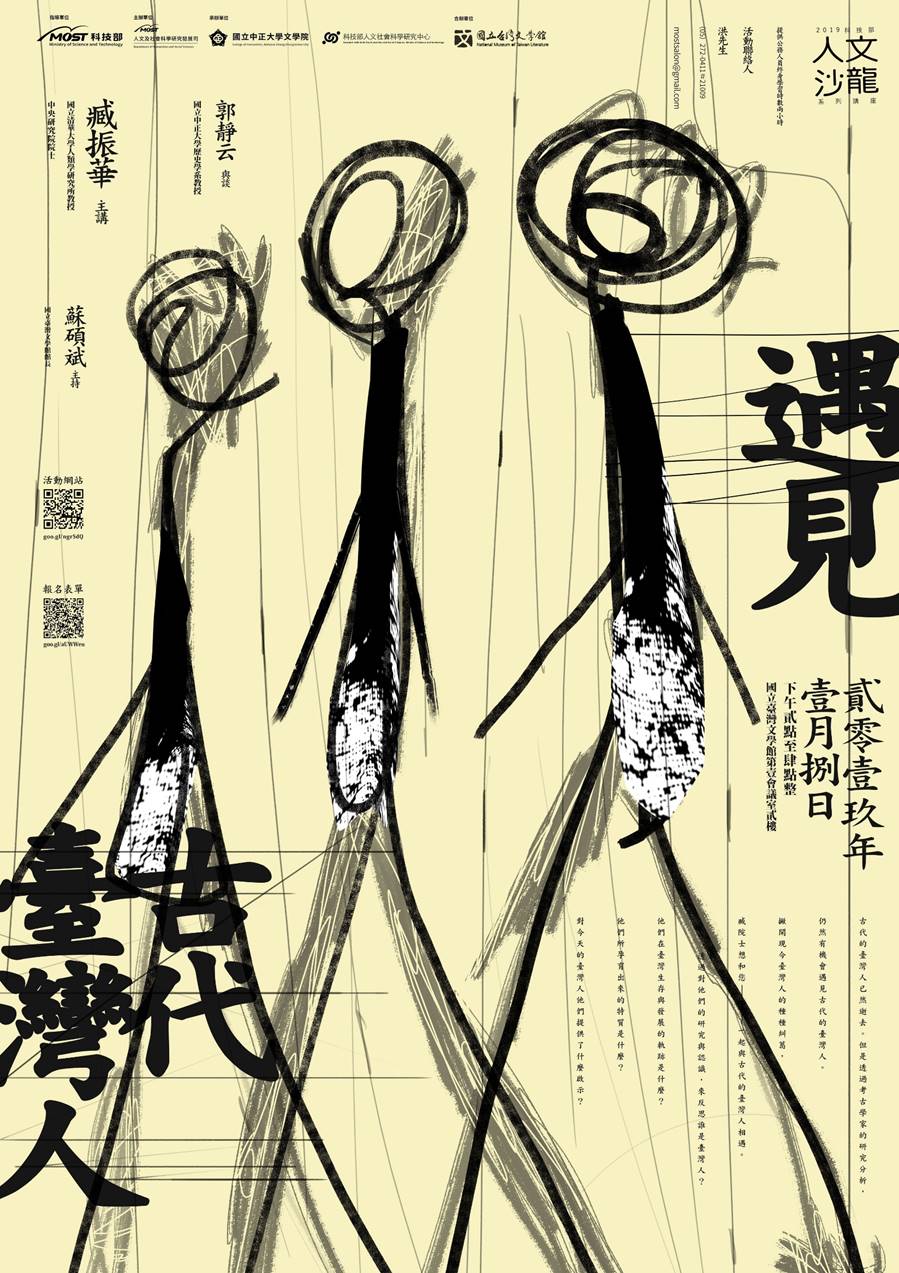

日期:2019-01-08 講者姓名:臧振華 單位職稱:國立清華大學人類學研究所教授、中央研究院院士 主持人 | 蘇碩斌(國立台灣文學館館長) 與談人|郭靜云(國立中正大學歷史學系教授) 地點 | 國立臺灣文學館第一會議室(台南市中西區中正路1號 ) 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 遇見古代臺灣人

一、 史前故事:透過考古學與古代臺灣人相遇 對生活在臺灣的人而言,所謂「臺灣人」的意涵與指涉一直是個複雜的問題,背後除關乎國族認同的深刻議題外,更有政治角力的種種糾葛,不時挑起你我的敏感神經。長年居住於臺灣的Jerome

F. Keating博士曾投書Taipei Times,指出臺灣人民具有耐心、彈性與適應性,不僅是歷史經驗和發展的結果,也可能是臺灣本質的重要成分。Keating博士的看法,可說是對於「臺灣人」的現代觀察與理解。縱觀臺灣四百餘年間歷經不同的政權更迭,不同文化的滲入也在這片土地留下各自的印記,造就了臺灣多元的民族文化,這樣的多樣性也反映在對於臺灣的史觀上,如連橫《臺灣通史》即由漢族意識書寫,史明《臺灣人四百年史》則以被殖民統治的苦勞大眾為角度描述臺灣四百年來的發展,而學界研究亦由不同觀點探究臺灣歷史。然而在古代,猶有許多未曾宣示主張身分的「臺灣人」曾真實生活在島上,如今埋身在地底、水下、洞穴之中,這些無法「言說」的人們則有待考古研究,來為我們述說文字記錄之外的臺灣故事。 有鑑於此,人文沙龍108年度首場講座邀請中研院院士臧振華教授以「遇見古代臺灣人」為題,由考古的角度探究古代臺灣人的生活與面貌。臧院士研究領域涵蓋史前文化接觸、文化關係與文化變遷,以及社會結構、聚落型態等社會考古,臧院士不但在臺灣本島與澎湖群島的考古遺跡中都曾留下身影,更是引領臺灣水下考古研究的先驅,著作與研究成果豐碩。在本次講座中,臧院士試圖撇開現今臺灣人的政治糾葛,由考古學的角度來與古代臺灣人相遇,透過他們在臺灣生存與發展的痕跡,反思誰是「臺灣人」,他們所孕育出來的特質是什麼,於現今的臺灣人又能提供什麼啟示。本次講座另邀請中正大學歷史系郭靜云教授擔任與談人,郭教授長年耕耘漢學研究,主要透過考古、文獻與古文字互證研究上古與先秦的歷史與文化。原為猶太裔的郭教授是生長於俄國,後來歸化中華民國國籍的「新臺灣人」,不論其身分認同與學術背景,都是本次講座與談的絕佳人選。 二、蛛絲馬跡:結合文物證據為古代台灣人的生活進行復原 臧教授指出,考古學講求眼見為憑,透過科學方法從土地裡找尋蛛絲馬跡,所挖掘出來的文物,則需帶回研究室透過儀器進行分析、斷定年代,諸如眾所習知的碳十四定年法(carbon-14

dating,又稱放射性碳定年法,是利用自然存在的碳-14同位素放射性進行定年的方法),藉此瞭解出土該文物的地區在空間與時間上的發展序列。建構地區發展的序列也可由器物的類型、生態的遺留(動植物)等等作為線索,瞭解古代人的生活習慣,以及他們如何適應環境。例如在不同文化層中發掘的稻米類型,在四千年前呈現顆粒大小趨於一致的現象,顯示當時的人已經有很好的選種與培育能力。此外,人類的遺骨亦可透過同位素分析法研判其生前居住環境與可能的食物來源。臧教授舉例,在台南科學園區挖掘出建造房子時用以安置柱子的柱洞,呈現長條狀排列的特色,顯示當時的房子皆為長屋型,且在屋前有墓葬,呈現當時人們的家族觀念與聚落型態。從聚落的存在位置也可分析其與環境的關係,或由聚落與聚落之間的互動瞭解其關連性。 更細部的說,這些文物的發掘與研究可更細緻呈現當時人們生活的面貌,例如由墓葬瞭解社會結構的階級差異性,或由喪葬此一行為探知生命禮儀或宗教行為,或由陪葬物品分析當時審美觀念、生產技術乃至交易行為。臧教授舉例,墓葬中挖掘的遺骨可進行體質病徵分析,瞭解當時人們的營養狀況、流行疾病之情形,透過現代科技,甚至可還原重建古代人的面貌,進而探尋這些人的來源地。臧教授表示,這其實是文化類源分析的方法之一,透過遺傳基因瞭解族群關係,也是目前學界的熱門研究。要而言之,即透過所有證據的結合,對古代人的生活進行復原,瞭解其所處環境的變遷,更高一層次即瞭解人類的發展與遷移。如臧教授對於東南亞一帶南島語系族群起源與擴散的研究,事實上即是跳脫國家、政治史的限制,朝區域的歷史去發展,顯露台灣在東南亞地理位置、文化樞紐的重要性,也是對於曹永和、張光直等前輩學者研究路線的呼應。 三、上山下海:澎湖、台東、台南的考古調查及研究 除了陸地上的遺址挖掘,台灣海峽水域也是考古學者眼中的寶庫。時有漁民在捕魚過程中意外撈獲大型哺乳類動物或魚類化石,近年也尋獲直立人骨骸化石,年代甚至可達十九萬年以上,有時在動物骨骸中亦可見人類加工利用的痕跡,顯示這些現為水底海下的區域,在數萬年前實為陸地,印證滄海桑田的環境變遷。臧教授也分享其領導研究的台東長濱文化八仙洞遺址之調查情況,除原有洞穴外,自2012年起陸續發現十三處新洞穴,臧教授指出,這些新發現的洞穴,如四、十一、十五等處,都是被土石完全封存之洞穴,因此,這些洞穴完整保存了洞穴堆積之形成過程,不僅可瞭解人類文化遺存與洞穴堆積的關係,也可提供洞穴堆積與環境變遷的關係。臧教授推測,長濱文化的人類約於三萬年前來到八仙洞,他們的文化仍處於舊石器時代,因此會於河灘或海岸邊撿拾礫石,打製削切功能的偏鋒石器或不定型之石片器具。他們可能以小型遊團為社會形態,間歇性地在洞穴及周邊活動,並以採集漿果類等植物及狩獵哺乳類、囓齒類等動物為食,令人意外的是,他們可能較少利用海洋資源。 臧教授也介紹了台南科學園區挖掘與研究過程,主要以南關里與南關里東兩處遺址為主,出土的文物有石器、陶器、玉器、古角器、鐵器、銅器、玻璃器等,遺跡則可見建築、墓葬、水井、溝渠和灰坑等,亦有來自生態環境的植物種子、動物骨骼。其中最特別的是發現上萬顆碳化小米,可見此一文化已具有農業與製陶能力,並形成固定居住的小型聚落,特別的是,在遺址內出土了四具犬隻骨骸,保存相當完整,且以與埋葬人體相同的方式安葬,顯示這些犬隻可能被視為家庭或社群成員看待,為目前台灣養狗的最早證據。臧教授指出,南科考古的研究與南島語族密切相關,目前學界雖對南島語族起源有不同看法,但這些看法都指出台灣於南島語族起源的重要地位。1983年臧教授在澎湖七美島發現南港聚落遺址,並推測此為一處史前玄武岩石器製造場遺址,距今約四千至五千年前,最為可貴的是,此處為全球少見的完整且具一定規模的石器製造場遺址,格外具有意義。此後陸續於島上發現其他石器製造場遺址,其中位於該島北岸的西北灣石器製造場,為目前島上發現三座石器製造場遺址中最完整者。臧教授戲稱七美島上的石器製造場為台灣最早的加工出口區,人們在此處製造石器後再與他處交易,大抵運往台灣中部以南至墾丁及福建沿海一帶。 四、互動交融:台灣史前文化與周邊地區之關係密切 台灣在史前時代也曾是東亞地區重要的玉器製造地之一。約距今五千年前,台灣人開始製造及使用玉器,約至三千多年前到達高峰,其後受到兩千年前鐵器時代興起的影響,逐漸不再流行,終至消失。臧教授指出,從空間來看,玉器是所有材質的器物中分布最廣泛的一種,從台灣新石器時代的遺址中,由南至北,大多都可見到玉器,尤以台東的卑南遺址出土數量最多,乃至澎湖、綠島、蘭嶼等離島都有玉器的蹤跡。自卑南遺址之文化層和石板棺墓葬中出土的玉器,數量達四千餘件,其類別大多為裝飾品類、工具類及武器,亦有製造玉器過程中的廢料,今日國立臺灣史前文化博物館的館徽即是取材自卑南遺址出土的人獸形變體玉玦。臧教授表示,卑南遺址出土的玉器,其玉礦的主要來源為花蓮縣豐田一帶,然而菲律賓呂宋島南部的卡達因遺址竟曾出土與卑南遺址極其相似的鈴形玉珠,透過材質分析也證明其與花蓮豐田一帶玉材的關連性,臧教授的學生、現為澳洲大學研究員的洪曉純女士在進行臺灣玉的東南亞考古時,發現菲律賓、婆羅洲北部、越南南部、泰國南部等地許多玉器也以臺灣玉為原料,顯示台灣與南亞地區的密切往來。 大約距今兩千年前後,台灣的史前文化發生劇烈變化,石器逐漸減少,鐵器取而代之,進入所謂的「鐵器時代」,一直延續到距今四百至三百年前,此後台灣與歷史時代銜接,其中十三行遺址是台灣最早發現、也最具代表性的鐵器時代遺址。該遺址位於今新北市八里區淡水河出海口交界處的南岸,自1957年發現以來,歷經十餘次規模不一的考古挖掘,出土遺物中最具特色的有鐵器、玻璃環、玻璃珠、瑪瑙珠、青銅器、金銀飾品和中國瓷器、銅錢等,這些物品的來源涉及十三行遺址居民與海外的交流情況。臧教授認為,早從新石器時代開始,台灣的史前居民已經在海上航行,並與周邊地區的人群透過海上接觸進而交易物品,這由台灣玉器在菲律賓和越南等地出現,以及澎湖群島的玄武岩石器在台灣南部出現可為實證,到了鐵器時代此一情況依然存在。反之,源於海外的物品也透過海上直接交易或沿線轉手貿易的方式進入台灣,可知中國自唐代以來興起的海洋貿易,對於包含台灣在內的亞洲至地中海一帶的海上貿易與人群交流,有著推進的作用。 五、多元薈萃:古代台灣人的現代啟示 這些古代台灣人的活動痕跡,有賴於考古學者走入田野,調查並挖掘文獻史料以外的資料進行研究,藉此瞭解其物質與非物質的生活層面。而這些古代台灣人所顯示的歷史軌跡,說明其來源於島外人類遷徙的拓殖,進入台灣島內後,逐漸由海岸往內陸拓展,而自然環境也促成古代台灣人生態適應的多樣性,然而,台灣並不是孤立的島嶼,這些居民也透過海洋交易豐富了自己的文化。臧教授提及在其參與台灣各地的考古遺跡中,未曾發現大規模殺伐的跡象,顯示古代台灣人愛好和平的特性,亦即在島內及周邊地區的互動與交融中發展,形成多元薈萃的文化,這或許可作為現代台灣人的啟示。與談人郭靜云教授指出,考古資料所呈現的面貌都是從結果來談,然而古代台灣人的來源既然來自島外,在移民過程中是如何確立族群會在島上永續發展,這是一個相當有趣的問題。臧教授對此回應,此即說明了古代台灣人對於環境的適應力,從反面來看,也可證明台灣環境的適宜性,這些早期居民的生活方式與愛好和平的特性,也為彼此間的互動交流提供良好的基礎。臧教授的研究成果主張,古代台灣人的主要來源很可能源於華南一帶,郭靜云教授則由洋流特性及生活習性來談東部古代台灣人,事實上與華南一帶有所差異,也存在來自其他地區的可能性,此外,小米是一種生長於北方溫帶地區的作物,在台灣所出現的小米或可作為另一移民可能性的證明。臧教授回應,這是一個複雜的問題,學界目前仍有諸多討論,就東部居民來說,確實可能有從南亞一帶、乃至與非洲人類大遷移有關的說法,可說考古學是一門解釋的學問,學者無不試圖找尋證據以復原古代的人類社會文化,相信以未來科技的進步,應有更精確的方法貼近真實。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第20卷2期,頁140-145。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|