|

第013場 |

||

|

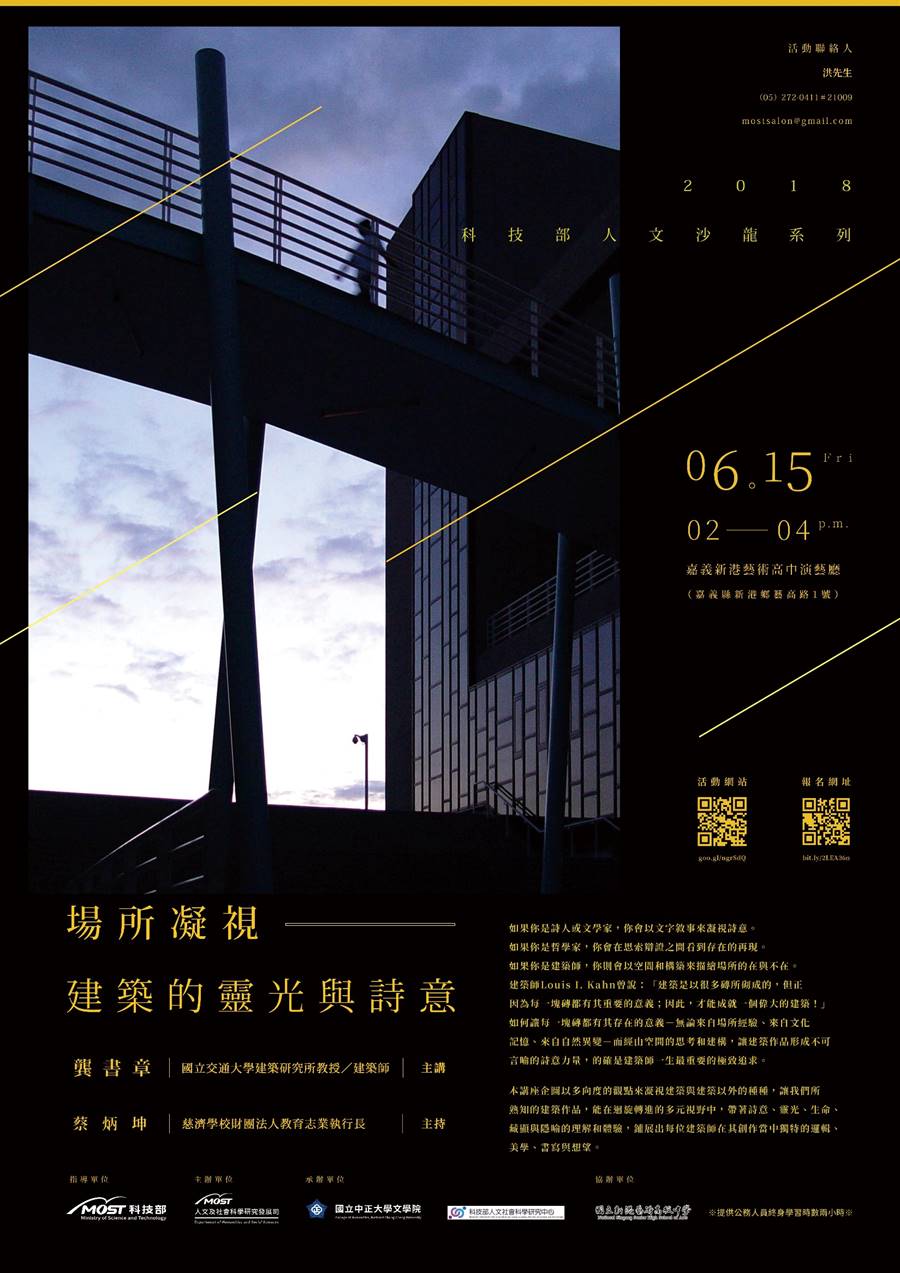

日期:2018-06-15 講者姓名:龔書章 單位職稱:國立交通大學建築研究所教授/建築師 主持人 | 蔡炳坤 (慈濟學校財團法人教育志業執行長) 地點 | 國立新港藝術高級中學演藝廳 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 場所凝視—建築的靈光與詩意

一、 龔書章教授與新港藝術高中的淵源 「建築中也有詩意」,這是主講人龔書章教授本次演講的主題。龔教授在美國哈佛大學拿到兩個碩士學位,原是建築師,後來到交通大學任教。龔教授同時是新港藝術高中創校規劃者之一,所以遇到建築系的學生來自新港藝術高中,便會格外感動。 新港藝術高中是全臺第一所藝術高中,當時三位主要創校推手分別是雲門舞集創辦人林懷民、時任臺南藝術大學校長漢寶德,以及現任高雄市政府教育局局長范巽綠。林懷民認為,藝術教育要回到一般人的生活裡,希望學生從高中開始就能接觸藝術,而漢寶德是龔教授的前輩,於是成為推動新港藝術高中成立的計畫主持人。龔教授說,他接到本次座談邀請時,準備兩個演講版本,一個是關於建築的空間美學,另外一個是談自己的作品。他有多次策展、展覽的經驗,累積了不少作品,後來決定用自己的作品,讓大家了解建築空間的靈光與詩意。龔教授認為,建築設計是要創造出一個獨特的場所,屬於在地的、屬於使用者的,他使用「凝視」一詞,就是要我們把眼睛放到這個屬於在地、使用者的場所,來觀看其獨特的地方。「靈光」(Aura)是一個哲學、美學的概念,來自班雅明(Walter Benjamin, 1892-1940),是指帶有獨特藝術性的狀態,另外一個中文翻譯是「氣韻」。龔教授說他在大學時期就很喜歡Aura這個概念,所以有機會開公司時,就以Aura取名。但要翻譯成中文時遇到難題,因為在中文的世界裡,「靈光」一詞聽起來很奇怪 (或許有人會以為是頭腦靈不靈光的「靈光」),最後他選擇了一個具有東方佛教意味的詞彙:「原相」,公司的名字就叫做 「原相聯合建築師事務所」。2006年,原相以屏北高中設計榮獲臺灣建築獎,隔年又設計新港藝術高中,那年龔教授也獲得第8屆臺灣傑出建築師獎。 二、 藝術創作是理性與感性的結合 龔教授先讓與會聽眾看20世紀重要建築師柯比意(Le

Corbusier, 1887-1965)的自畫像。這幅畫右邊畫了太陽神,左邊畫酒神,象徵理性和感性的結合。在西方的神話學中,太陽神阿波羅代表理性,酒神戴歐尼修斯代表感性。龔教授指出,藝術家或建築師經常有這兩種面向的結合,創作一件作品時,一部分需要極度的理性,了解其設計的來源;另一部分需要感性,從作品的結構中反映出創作者內心的欲望、感性。我們總覺得藝術家都比一般人來得感性,但這樣還不夠,藝術家還需要一些理性來幫助面對社會的狀況。柯比意的自畫像顯示了他對藝術創作的期許和理解,龔教授也期許自己可以縱跨理性和感性,創作動人的藝術作品。 龔教授稱自己的創作為「無盡的名單,別樣的色彩」,涵蓋的範圍非常多樣,如生活、如敘事、如裝置、如地景。所謂「如生活」,就是要從生活中吸取藝術的養分,同時也是把藝術融入生活中,所以龔教授每星期都會看電影、看書,這些都是他的知識來源,因為要創作建築,不能只有建築的知識,若是我們把數學也看成一種藝術,那麼數學也可能變成藝術的來源。「如敘事」 就是把藝術變成生活的一種表達,一種說故事的方式。「如裝置」和「如地景」就是把藝術、設計想像為生活的裝置和地景。龔教授說,地景不是只有室外,室內也是一種地景,一種生活的地景。也因此,他強調微物巨觀的概念:我們既要能夠專注、投入情感地觀看藝術的細節,也要能夠抽離出來,從宏觀的視野來看藝術的面貌。 三、 以物克物 要設計出好的建築或策展環境,有幾個祕訣,龔教授特別傳授了他稱之為「以物克物」 的招式。也就是受限於展覽場地的條件時,我們必須善用一些 「物」來營造出最佳的展覽效果。有次龔教授受邀到香港策展,展覽場地非常小,卻要展覽8個藝術家的作品,而且要求展覽空間不能破壞牆面。如何在有限的空間發揮最大的效果呢?龔教授從香港公寓樓層及招牌得到啟發,想出用懸掛作品的方式來展示作品。香港是一座人口密集、地方狹窄的城市,很多公寓樓層的對外陽臺沒有足夠的空間曬衣服,於是大家用一根吊桿延伸到窗戶外,在吊桿上曬衣服,很多招牌的設計也是如此。 受到啟發的龔教授,運用這個原理來展放更多作品,另外在展覽空間放一些鏡子,透過鏡子的反射原理,讓觀展的人擴大視野以致覺得空間感不會那麼狹小。龔教授還舉了他在臺北北美館策展的例子。北美館的展覽場地狹長,動線不好,且該次展覽除了要有展示區,還要有區塊是展示藝術家的作品集、影片等。龔教授想到,人類的腸子是非常奧妙的設計,腸子很長,卻能夠「塞進」 很小的肚子裡。於是,他把擺放藝術家作品集的桌子設計成腸子在人體的形狀,以在有限空間容納作品集,同時也讓觀眾有足夠的觀賞空間。 四、 同中求異 接著,龔教授介紹第二招祕訣「同中求異」。很多時候,我們會面對許多設計上的挑戰,但只有面對挑戰,才有可能發現一些創意的契機。「同中求異」強調的是,如何透過一些巧思設計把日常生活用品的特殊點顯示出來。在霧峰農工教學大樓裡,每間教室都要有一個環保陽臺,陽臺裡會堆放掃把、拖把等清潔工具,因此環保陽臺往往相當凌亂。龔教授有個想法,若每個陽臺都有一個地方是亂的,不如把這些亂的地方都當作一個設計來看待。於是他在教學大樓的每層樓,每隔兩間設計一個區塊,區塊分布在不同的地方,這些區塊就是置放清潔工具的地方。從大樓外觀來看,這些區塊就是一個方塊,而且方塊顏色都不相同,由於分布在不同的地方,遂形構成大樓的設計。這個例子也可說明我們可以如何運用巧思,把周邊的環境、事物變成一種設計的裝置。 又如龔教授在華山藝文特區幫幾米策劃 「世界的角落」 特展。要如何呈現「世界」和「角落」的概念呢?龔教授想到了兩組概念:「世界v.s.迷宮」和「角落v.s.中心」。他把展場設計成類似迷宮的樣子,中間的展區是「中心」,「中心」又被12個 「角落」的展區包圍。整個展區總共有12個入口,不管從哪個入口進去,最終都會抵達「中心」。龔教授用了如來佛手掌心和孫悟空來比喻,孫悟空不管如何走動,最終都離不開如來佛的手掌心。在這個展覽空間裡,不管起始動線如何,最後都會走向這個展覽的「中心」。12個「角落」都有一個時鐘的對應點,不管觀眾是順時鐘還是逆時鐘的動線,最終都會聚集在中心,就像一個大雜燴一樣。有趣的是,龔教授的設計概念,也被用來設計成入口的裝置。龔教授強調,他設計的不是單一的藝術,而是整個場域。是世界的 「中心」,在這個 「中心」,有來自四面八方的人,裡面有階梯,讓前來的觀眾可以歇息、停駐。幾米的特展設計,即是「同中求異」的典型例子,在同一個區域區分出不同的12個區塊。 五、 數大為美 「數大為美」是一個很有趣的概念。龔教授舉例:一般我們會覺得1位150公斤的胖男人很醜,但是若把一百多位150公斤的男人聚合在一起跳舞,我們就會覺得有一些美感,這時就有一些美學產生。好比在看Discovery頻道,一片荒漠上有一群氂牛奔跑,掀起滾滾沙塵,我們不會在意氂牛本身是否漂亮,反而會被那些氂牛數量的氣勢所震撼,因為數量多且大就會產生一種美感。 接著,龔教授展示了耶魯大學古籍善本圖書館外觀照片。這間圖書館附近都是老房子,於是圖書館以獨特的外形形成一個亮點。這間圖書館裡的藏書都是珍貴的古籍善本,為了保護這些善本不被陽光曬到,圖書館外圍沒有窗戶,只有很薄的石片。古籍善本圖書館的外觀用很薄的石片構築,有著設計師的巧思,因為陽光照射在很薄的石片上時,能讓我們清楚看到石頭上的紋路,此時圖書館內部的讀者就會看到石片輝映出來的光紋。由於書架設計和書的擺放位置在高層,加上藏書量豐富,在石片紋路的輝映下,便形成一種莊嚴感、浩瀚感,於是當渺小的我們望向這些書的時候,就會有一種偉大、神聖的感覺,而且裡面的藏書很多都是古籍善本,因此可說是聚集了人類的智慧。 本次人文沙龍與會聽眾即在龔教授精彩的策展作品舉例中,深刻體會建築要有靈光、詩意,必須懂得善用「以物克物」、「同中求異」以及「數大為美」的祕訣。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第19卷4期,頁113-121。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|