|

第008場 |

||

|

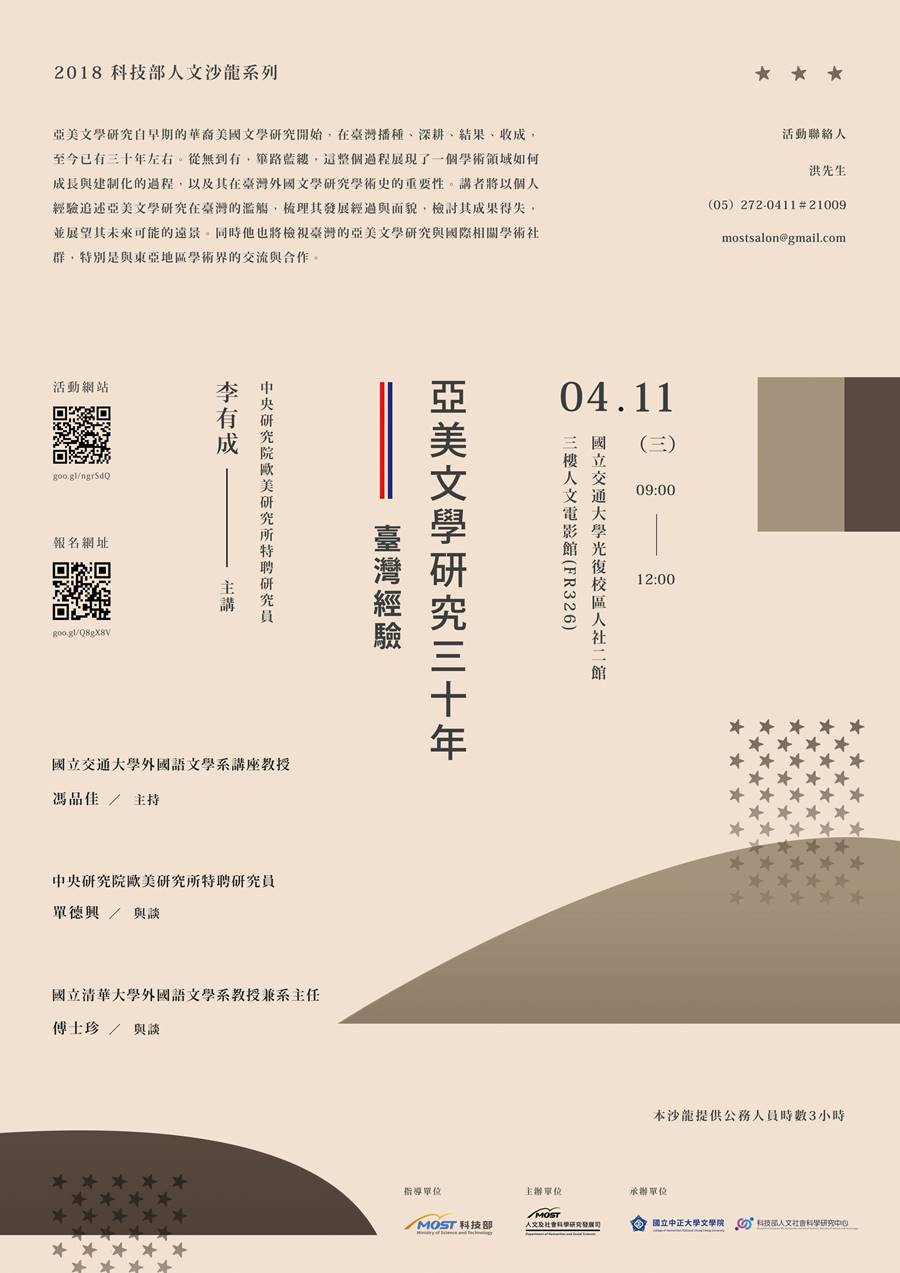

日期:2018-04-11 講者姓名:李有成 單位職稱:中央研究院歐美研究所特聘研究員 主持人 | 馮品佳(國立交通大學外國語文學系講座教授) 與談人 | 單德興(中央研究院歐美研究所特聘研究員)

傅士珍(國立清華大學外國語文學系教授兼系主任) 地點 | 國立交通大學光復校區人社二館人文電影館 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 亞美文學研究三十年:臺灣經驗

臺灣學界研究亞裔美國文學(以下逕稱亞美文學),迄今已有三十年的光陰,此一歷程體現了一個學術領域建制過程,從無到有,發展演進,成長茁壯,為臺灣外國文學研究學術史添加了一筆豐富的色彩。本次人文沙龍講者李有成教授於一九九○年代初期,與相關文學領域學者一同推動亞美文學研究,以舉辦研討會及出版論文集的形式,帶動研究風氣,為臺灣亞美文學研究奠定基礎。適逢李教授退休在即,此次講座以其個人研究歷程,追述亞美文學研究在臺灣之濫觴,梳理發展經過與面貌,介紹國際相關學術社群,特別是與東亞地區學界的聯繫及合作,檢視成果並展望未來發展的面向,冀望學子能踵武前賢,持續發展。 講座中,李教授談到,臺灣亞美文學研究起先由小處著眼,特別強調華裔於美國生活的情況,其後逐漸擴大關懷對象,延伸至日、韓等地區之亞裔群體。而就學術發展史的歷程來看,劉紹銘教授可說是啟蒙人物,其於一九八○年代初期出版了《唐人街的小說世界》(臺北:時報文化,1981)、《渺渺唐山》(臺北:九歌出版社,1983)二書,內容雖非學術性的研究,而是譯介早期華裔美國文學作家、作品,其所關注議題與切入角度亦與今日不同,但當時可供討論的文本並不多,且多收錄在選集當中,劉教授可說是首開風氣,其在《唐人街的小說世界》序言中所言 「十年二十年後的美華文學,自然另有一番新氣象」,亦可謂真知灼見。其後,張錯教授出版《黃金淚》(臺北:時報文化,1985),考證了當年華工於美國掏金礦、鋪鐵路的苦難經歷,具有一定的紀實性。劉、張二人雖非華美文學的研究者,但在議題的拓展上仍有引領之功。 李教授研究亞美文學始於美國進修時期,其時多元文化受到重視,在重構美國文學的運動中,遂特別從族裔、性別等角度探討美國文學,也促使李教授對於華裔作家的探討。一九九一年,中研院美國文化研究所正式易名為歐美研究所,研究員依據研究專長與興趣各籌組研究團隊,其中李教授與單德興、何文敬等人關注華裔美國文學,多次籌組小型研討會,期能由「相交又逾越」 的跨文化研究,開拓臺灣研究視野。初期以國內研究學者為主要參與者,針對特定議題進行討論,並將相關成果結集為論文集,如一九九四年單德興、何文敬主編之《文化屬性與華裔美國文學》、一九九六年何文敬、單德興主編之 《再現政治與華裔美國文學》,為華文世界最早出版華美文學研究者,成為相關研究之重要參考。 歷經數次國內會議的醞釀,李教授等人為進一步與國際接軌與對話,於一九九九年舉辦 「重繪華美圖誌:華裔美國文學國際研討會」,在世紀之交總結了國內華美文學的研究成果。二○○三年則召開「 與過去協商:亞裔英美文學國際研討會」,乃是回應族裔文學在英美世界引起的廣泛討論,並將研究領域與關注對象由「 華裔」 拓展至「亞裔」,由「美國」文學延伸至「英美」文學,為臺灣之亞美文學研究開啟新頁。近期則有二○一三年 「他者與亞美文學學術研討會」、二○一五年 「重觀行動主義:第四屆亞裔英美文學國際研討會」 等,反應歐美所在亞美文學研究領域的扎根情況,亦可見李教授等人數年的苦心經營。整體而言,臺灣亞美文學研究的發展歷程,反應了從點而面的視野擴展、由華入亞的關懷延伸,致力於文學的多元文化研究,並反應國際思潮,嘗試建立臺灣的發言位置與批評立場,並與世界對話,不論是透過舉行或參與國際研討會,皆是透過團隊的力量,進一步帶動國內外研究風氣。最後,李教授期盼臺灣亞美文學研究能在世代傳承下有更多學子、學者投入,開拓新的研究議題,諸如在不同世代移民之間的 「認據美國」(claiming America)問題、生態與環保議題等;另一方面除連接亞太地區外,乃至建立跨太平洋連結及世界化的可能性,都是未來值得發展的面向。 與談人單德興教授回應,一個學科的成立絕非僅憑藉一人之力,而是需有團隊合作,群策群力,然而之中亦可見李教授長年的付出,例如在研討會議題設計、研究計畫執行等方面,都可見其影響力;也期盼臺灣亞美文學研究能永續經營,從中凝聚出屬於本土的研究方法,進而建立理論架構,面向世界,提出貢獻。與談人傅士珍教授則指出,亞美文學研究相較於英美文學,更能反應對他者、弱勢的關切,諸如亞裔在社會、經濟、政治、文化等層面所受的壓迫,是一種具有入世精神與社會關切的學門;推動亞美文學研究可使外文學門看待美國文學的角度更顯多元,鬆動過去對於「經典」的認知。另一方面,臺灣亞美文學的離散 (diaspora) 與文化認同的研究成果,應也可落實於臺灣新住民在臺的生活經驗,促成臺灣成為更多元開放的社會;亦可共同檢視亞洲地區在歷經帝國侵略的創傷理解,以及在各自地緣、歷史、情境中獨特的發展道路,作為我們反省自身的參照借鏡。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第19卷3期,頁68-71 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|