|

第018場 |

||

|

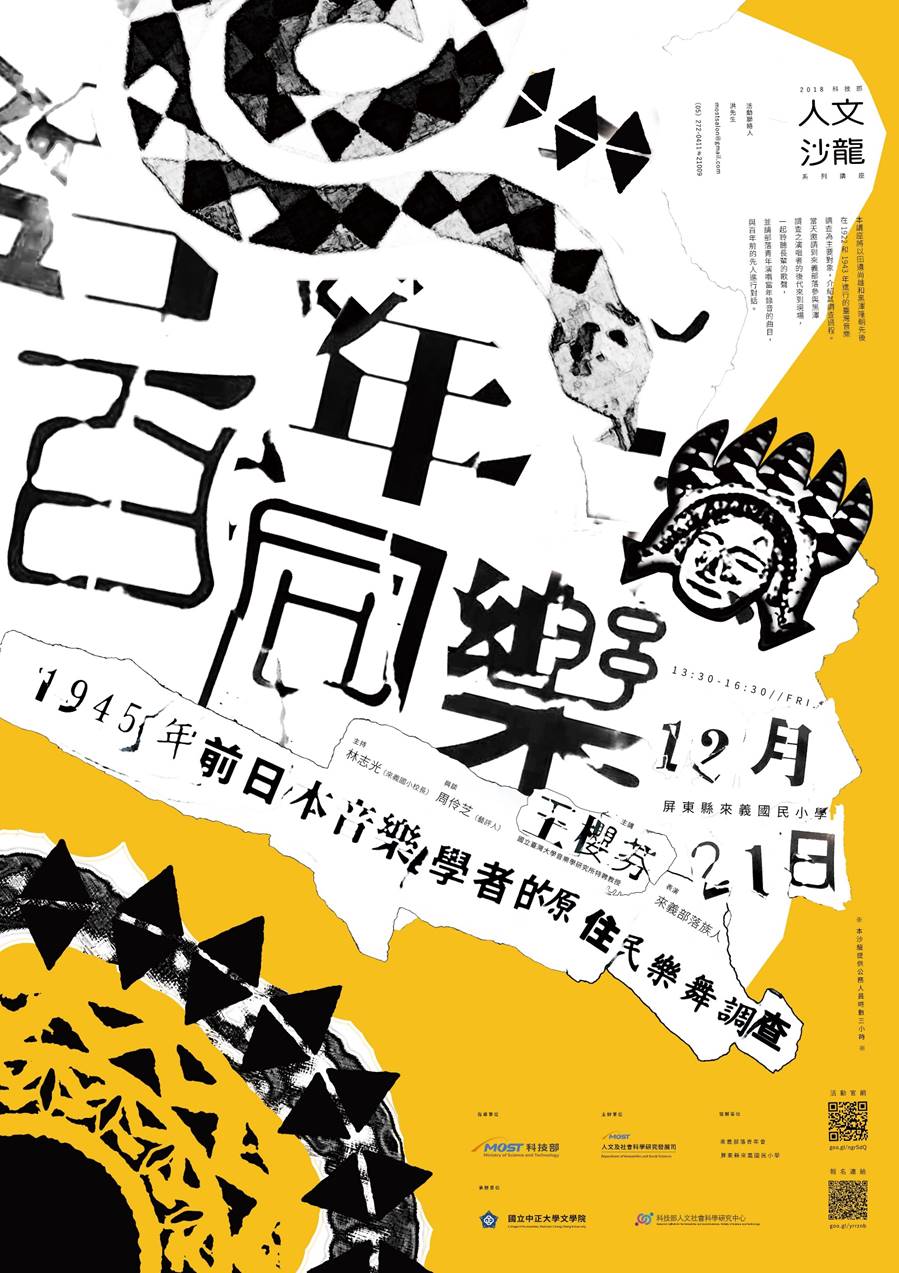

日期:2018-12-21 講者姓名:王櫻芬 單位職稱:國立臺灣大學音樂學研究所特聘教授 主持人 | 林志光(屏東縣來義國民小學校長) 與談人|周伶芝(藝評人) 表演|來義部落族人 地點 | 屏東縣來義國民小學 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 百年同樂:1945年前日本音樂學者的原住民樂舞調查

眾所皆知,台灣原住民擁有能歌善舞的藝術天分,在流行音樂歌壇眾多具有原住民血統的歌手,豐富了國人的感官世界。除流行音樂外,原住民之傳統歌謠也同樣有著打動人心的魅力,如已故的阿美族長老郭英男(阿美語:Difang

Tuwana',1921-2002)曾獲邀在法國世界文化館(Maison des cultures du monde)演唱《老人飲酒歌》,這段錄音後為歐洲新世紀音樂樂團「謎」(Enigma)擷取混音,並成為1996年奧運會宣傳歌曲,這些道地的「台灣之聲」因現代錄音科技與傳播媒體之助,進而為世人所知。但其實,早在近百年前,也曾有日本學者親身履地,前往台灣原住民部落進行樂舞調查與記錄,此次人文沙龍即邀請台灣音樂研究專家、國立臺灣大學音樂學研究所特聘教授王櫻芬,為我們述說這段塵封的故事。本次講座中,王教授介紹了日本音樂家田邊尚雄、黑澤隆朝各自於1922年和1943年的調查,兩人來台的時間與研究歷程雖異,卻不約而同來到屏東的來義部落,針對排灣族音樂進行考察與錄音,是以本次講座亦邀請七十多年前參與黑澤隆朝音樂調查的部落演唱者後代親臨現場,一同聆聽先人的歌聲,另邀請部落青年與來義國小古謠隊演唱當年錄音歌曲,見證這段跨越時空、以樂音同樂的文化饗宴。 一、田邊尚雄、黑澤隆朝在來義社的調查 在台灣音樂研究史上,田邊尚雄(1883-1984)扮演著先驅者的角色,其生平著作等身、筆耕不輟,直至離世前兩年仍有厚達千頁以上的自傳出版。他是第一位到台灣進行音樂調查和錄音的音樂學者,也是首位將台灣音樂引入日本社會的介紹人。除台灣外,其足跡亦曾履及韓國、滿州、中國、俄羅斯庫頁島(樺太)、沖繩及南洋群島等地,其於1922年4月1日至21日間來到台灣(其間也短暫前往廈門調查南管),首日於基隆上岸,分別調查了霧社巴蘭社、日月潭石印社與卜吉社,及屏東來義社等原住民聚落。其在來義社停留時間不長,約於4月9日下午抵達,隔日下午便離身前往高雄州廳,在調查期間共採得三首歌曲,並欣賞了部落的歌舞表演。王教授提及,在1922年田邊尚雄抵達來義部落前,另有一位日人於該年初造訪,即語言學家北里闌博士,雖然也錄製了數首歌曲作為語言研究之需,但因限於器材,錄音的品質並不佳。田邊於4月26日返國後,在一個月內便發表了四篇台灣音樂調查的文章,隔年4月結集成冊出版,即為《第一音樂紀行》。在1927年出版之《島國之歌與舞》(島國の唄と踊)書中最後一章〈台灣蕃人之音樂與舞蹈〉(台湾蕃人の音楽と踊),也交代了自日本抵台到完成來義社調查的過程,後面的行程則簡筆帶過。 黑澤隆朝(1895-1987)則於1943年1月26日至5月2日組成台灣民族音樂調查團,成員包括錄音師山形高靖及調查團長桝源次郎(1904-1995)。該團在台期間進行了兩次預備調查,第一次以南部、東部原住民為對象,第二次則以北部、中部原住民為主,其後才做了細緻的攝影與錄音工作,收集的資料也包含漢人傳統戲曲藝術。王教授指出,樂器調查為此次黑澤一行尤為重要的成果,其藉由台灣總督府的協助,透過150個聚落駐點警察協助,填寫樂器調查表,這也是日治時期唯一的部落樂器普查記錄,至今仍無人能出其右。黑澤於該年2月14日至15日於來義社調查,主要採錄青年團共計5女6男的演出。除錄音外,黑澤同時以採譜的形式記錄了十餘首排灣族樂曲,另透過文字、繪圖、攝影等形式紀錄了不少當時原住民的生活風貌,也是相當寶貴的歷史文獻。黑澤一行在台停留三個多月,當時處於日台海路戰況日趨緊張的情勢,其於5月2日冒著生命危險渡海返國,在平安回到日本後,隨即在六個月內完成調查成果整理,計編輯了26張唱片及10卷影片,向日本國民公開分布。王教授指出,這些成果多半毀於1945年3月的東京大空襲,所幸,黑澤故鄉秋田縣家中仍留有一套編輯用唱片,在戰爭結束後,於1951年由黑澤與桝源次郎將其倖存的26張編輯片剪輯成12張唱片,寄到歐洲國際民俗音樂學會(IFMC)和聯合國教科文組織(UNESCO),這是首度將台灣音樂介紹給國際學界的創舉。 二、2001年以來,王櫻芬與劉麟玉的再研究 黑澤隆朝在1987年辭世後,家屬於1989年將其遺物全數捐贈給東京近郊的國立音樂大學附屬圖書館,後來又將其中一部份文物轉贈黑澤故鄉秋田縣立博物館收藏。留在國立音樂大學附屬圖書館的文物,以音樂研究相關品為主,包含黑澤1939年的東南亞音樂調查資料及1943年的台灣音樂調查紀錄。2001年,王教授在當時任職日本四國學院大學劉麟玉博士的引介下,前往國立音樂大學附屬圖書館,參觀黑澤的台灣音樂調查資料,並取得該館前主任司書松下鈞教授的首肯,與劉麟玉博士共同整理此批資料。在研究期間,王教授與劉麟玉不僅走訪黑澤的後人與故鄉,取得了黑澤在台灣音樂調查及其生平資料,也大致瞭解黑澤與日本音樂學界的互動情況,另外又透過網路,取得英國圖書館聲音檔案館(British

Library Sound Archive)、美國加州大學洛杉磯分校民族音樂學檔案館(University

of California Los Angeles Ethnomusicology Archive)、美國紐約Alan Lomax檔案館等地之相關研究資料。王教授協同劉麟玉又於2005至2006年間,沿著調查團當年的路線重新走訪,試圖瞭解當年調查團和錄音人員在部落中的角色,及部落群眾對於調查團的錄音及文字記錄有何評價。王教授指出,其以「再研究」(restudy)的概念看待黑澤調查過程的研究,所謂「再研究」是指回到某一曾被調查的田野當中,研究其中改變的情況,另外則是針對過去研究者在調查動機、過程、方法、觀念,及與被研究對象互動關係、時空背景等等問題,進行進一步的解析。因此,在2005年8月24日,兩人走訪了來義部落,乃至訪問到當年黑澤採錄之青年團成員,聆聽部落耆老述說年少回憶。 在講座現場,不少族人從過往訪談記錄中看到親人的身影,不禁眼眶泛紅,無異見證一段生命曾走過的歲月痕跡。講座也邀請部落耆老、青年分享傳承傳統歌謠與文化的看法與使命感,並實際演唱當年錄音歌曲。最後,王教授將2005年訪談記錄與當年黑澤錄音記錄贈與訪談對象之後人,部落族人也以精心編織的背包回贈王教授,過程溫馨感人,也為107年歲末最終場的人文沙龍劃下了完美句點。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第20卷2期,頁136-139。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|