|

第017場 |

||

|

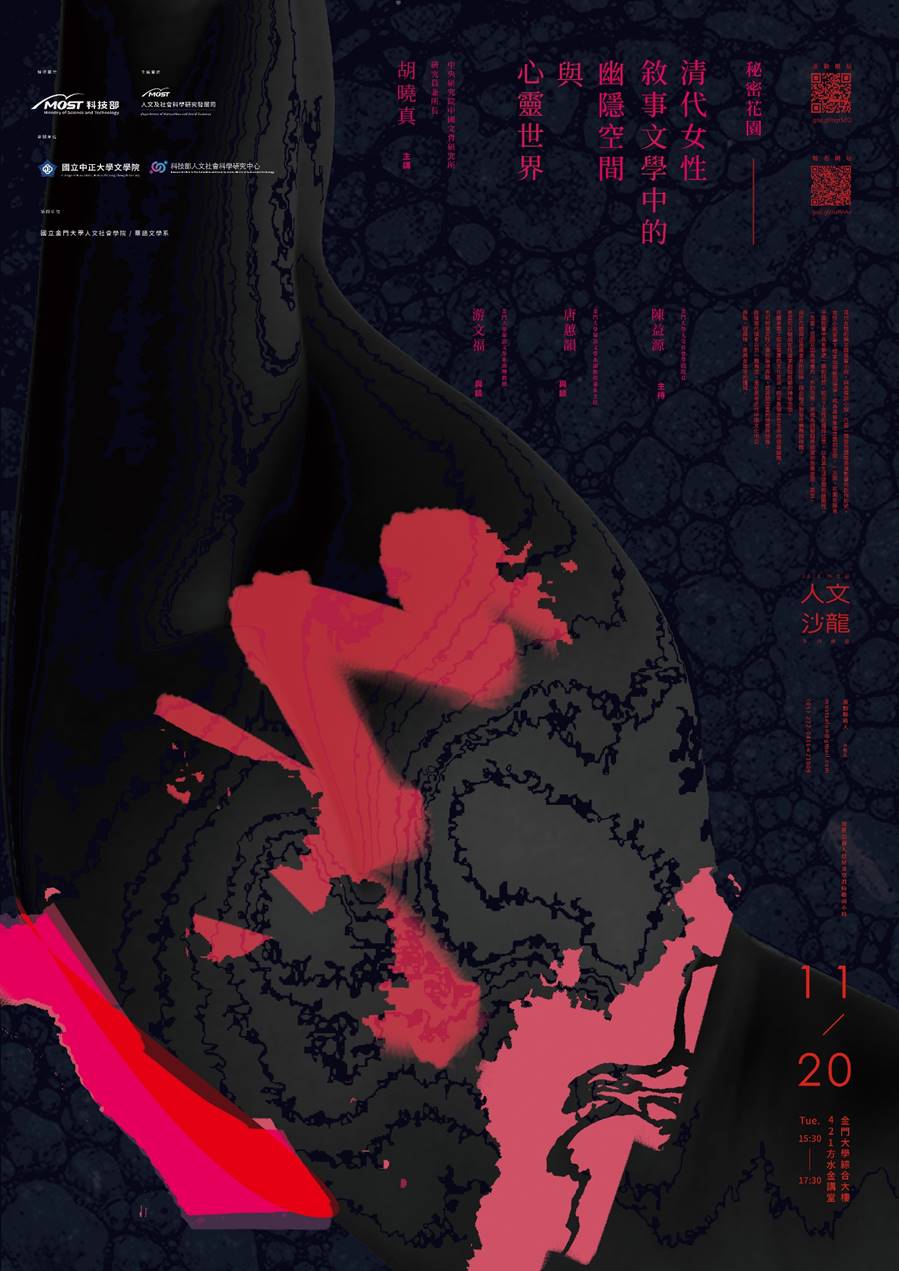

日期:2018-11-20 講者姓名:胡曉真 單位職稱:中央研究院中國文哲研究所研究員兼所長 主持人 | 陳益源(國立金門大學人文社會學院院長) 與談人|唐蕙韻(國立金門大學華語文學系副教授兼系主任) 游文福(國立金門大學華語文學系助理教授) 地點 | 國立金門大學綜合大樓 421方水金講堂 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 秘密花園—清代女性敘事文學中的幽隱空間與心靈世界

高中國文課本對於明清文學的介紹,多著眼通俗的白話小說,因此絕大多數的學子對於白話小說以外的文學作品是相對陌生的,而「彈詞」此一文體恐怕也是前所未聞。彈詞是明清以來江南太湖流域一帶流行的說唱曲藝,至今仍時有演出,尤其在廣大的吳語區 (範圍大抵為今日上海、江蘇南方、安徽南方、江西東北、福建西北及浙江大部分地區),藝人使用三弦與琵琶伴奏,有說有唱,唱詞的部分多為七字體,風格細膩纏綿,以此講唱各種傳奇故事。說書人若為男性稱先生,女性則稱作女先生或女先兒,他們往往扮演文化傳遞與大眾娛樂的雙重角色。彈詞的表演場所稱為「書場」,但不適合走出閨門的大戶閨秀,則可聘請女性說書人到府演出。除實際演出外,刊刻印刷的彈詞也在清代大量出現,這些題名為彈詞的書籍,部分與說唱之「腳本」形式接近,部分則為七字韻文體的長篇敘事作品。一般認為後者為不考慮實際說唱需要的文人仿作,屬於案頭讀物,其中女性作家創作作品尤為長篇巨構,文字典雅清麗,明顯以閱讀為主要考量,學界稱其為 「彈詞小說」。 國內彈詞小說研究者以中央研究院文哲研究所研究員兼所長胡曉真教授尤為知名,其於1999年以女性彈詞小說系列研究論文獲中研院年輕學者研究著作獎,並出版《才女徹夜未眠─近代中國女性敘事文學的興起》(臺北:麥田出版社,2003年)開啟臺海兩岸及美國漢學界對於彈詞的研究興趣。本次講座即邀請胡教授以 「秘密花園─清代女性敘事文學中的幽隱空間與心靈世界」為題,探討女性彈詞小說家筆下常見的園林場景的象徵性。胡教授指出,現今可證實為女性創作的彈詞小說約有幾十部,其中數部作品彼此有所聯繫,顯示這些女作家在創作彈詞小說前,很可能也曾是相當投入的彈詞小說讀者。雖無從證實何部彈詞小說最早,但可想見在第一本女性彈詞小說之後,繼起者不絕如縷,形成一個以女性為中心的小說傳統。這些作品往往環繞著女性因緣巧合離家並女扮男裝,考取功名,進而於官場或沙場建功立業的英雄主題,反映傳統女性面對生活空間的限制時,進而在文學創作的世界中發揮奇想、表達慾念的心靈活動傾向。而「花園」往往在女性的文本中成為具有象徵意義的空間,反映女性的邊緣位置及生活空間的封閉性;另一方面,花園因地處內/外的交界,因而成為誘發女性越界慾望的危險空間,還可成為女性追求超越經驗的神秘空間。 一、 隱私與公共─清代女性彈詞小說的雙重性質 出版於咸豐七年(1857)的《筆生花》號稱為清代三大彈詞小說之一,作者為邱心如(約1805-1873),其自稱因讀了女作家陳端生(1751-約1796)的《再生緣》後,試圖創造一個更符合自己理想的女主角,進而提筆寫作此書。《筆生花》內容描述一位道德高尚、才華出眾的女子姜德華如何女扮男裝、建立功業,並在恢復女裝後成為婦德規範的故事。胡教授指出,《筆生花》的女主角雖然近於僵化,但眾多次要角色表現出複雜的女性心理,隱含作者在道德面具下的想法,是一部頗為豐富的作品。同治十年(1871)出版的《金魚緣》,作者署名 「凌雲仙子孫德英」,故事也是描述女扮男裝的故事,並一文一武兩位女性共同扶持朝綱。胡教授說明,在這兩部作品中,作者對於女主角的塑造,以及作品中綿密的作者自敘,為我們提供了一個探究女性私慾與私情的窗口。 胡教授認為,這些出身名門閨秀的女作家提筆創作彈詞時,皆預設私密性為婦德的重要元素,亦即文字同屬於女性主體的延伸,是不容許他人窺視的。但這必然與小說創作與閱讀的公眾性衝突,於是女作家往往透過四種說法為自我辯護:其一,創作彈詞小說只為抒發心志,不求作品為人所見、求取名利,因此是完全私人性的;其二,作品只為略盡孝道、娛樂母親,其他人等不在考慮範圍;其三,作品雖有所傳抄,但僅限於家族女性間流傳;其四,作品雖流傳到家族以外的讀者間,但仍僅限於女性共賞。這四種說法反映了由私密走向公眾的過程,從單純作者內心抒發,拓展到娛樂母親姊妹,再開放給所有女性知音。但每進一步,作者則需一再強調自己作品並非完全公開的讀物,而事實上這樣刻意維持的私密性是經由對照才得以成立─亦即自我與他人、家族女性與外人、女性與男性的分隔,因此可說,彈詞小說的創作是介於私密與公眾之間,女作家退可自稱創作是自娛怡情的隱密活動,進可藉由傳抄與出版,將作品公開於大眾,這樣曖昧的位置提供了女作家頗具彈性的空間。胡教授指出,此一策略最為有趣的運用,當屬彈詞中「夾插自敘」的寫作成規,在《筆生花》與《金魚緣》中皆有呈現,其在每卷乃至每回正文前或結束前,插入一段文字,內容由季節風光、寫作歷程、心情感觸、個人經歷乃至家庭瑣事皆可包含在內,形成清代女性彈詞小說的重要傳統。這些自我呈現的文字與小說文本結合,將個人隱私與公眾性的文字並置,為女性作者創造了彈性的空間,以藉此寄託個人情思,可說隱私與公共既是女性彈詞小說在本質上的兩面性,也是女作家自我呈現的寫作策略。 二、 幽隱與解放─彈詞女作家自我私域的建立 由前述可知,如果將文類也視為一種隱喻的空間,則彈詞小說在形式上的彈性給予了女性作者寬廣的空間,使作者得以寄託無處可訴的情思。然而彈詞女作家利用文本所爭取並表現的個人私人領域,其實除了空間以外,也包含時間的交集。胡教授指出,在《筆生花》的夾插自敘中,作者邱心如不時將自己斷斷續續寫作的創作模式,歸咎於身為已婚婦女瑣碎繁雜的日常生活,這些與柴米油鹽交織的時間,對作者而言是屬「非私人」的時間,這些活動不僅占據時間,更具有箝制文學心靈的禁錮力量,因此作者不斷描述自己如何在婦職中撥冗偷空進行創作,也就是創作的時間必須從「俗累」中偷取,可說這定義了作者認知的「正務」與「餘事」的差異,但也反映作者心中孰輕孰重的價值判斷。亦即《筆生花》的完成,是奠基於「非私人」時間外,「私人」時間的有效運用,而創作活動本身便是私人領域的成果。 相較於邱心如的婉轉含蓄,《金魚緣》的作者孫德英則採取更為激烈的形式。孫德英在幼年時期即立志不嫁,在母親不幸中風後,更以孝道為由奉親不嫁,也使孫得以長久扮演奉親孝女的角色,使其社會角色不必經歷由婦至為人妻、母的變化,這種刻意打造的疏離身分,使其得以專心寫作,這樣的「閒」是長久且完整的,與邱心如的「忙裡偷閒」截然不同。在《金魚緣》開場的自敘中,作者將自己奉親不婚的抉擇,定義為一種時間與空間上都處於閉鎖凝滯的狀態,其云:「且喜竟如心所願,深閨靜處奉椿萱,年年願舞斑衣綵,歲歲祈承繞膝歡,萬事不關心地靜,閒拈彩筆作長篇」,可說「深閨靜處」與「萬事不關」乃作者極力塑造完全自由與隱密的寫作領域。然而孫德英寫到第三卷時便遭逢喪母,「奉親孝女」的身分受到莫大挑戰。胡教授依據此書序言指出,自此孫氏「幽居斗室,摒絕人事」,換言之,其在遭逢世變的情況下,將生活空間縮小,為的是強調貞靜德行。不過第三卷之後,書中的夾插自敘仍不時出現庭園風光的描述,顯然孫氏所謂的 「幽居斗室」還包含園林,可說作者自我幽閉與追求自由的象徵是一種空間上的隱喻。胡教授進一步指出,這種隔絕的狀態,固然出自作者的刻意營造,但作者自身也清楚,若無父兄的認同與援助,此般隔絕是無法實踐的,不過孫德英以自我幽閉來保障私人空間與時間的營造,卻與其筆下想像中女英雄建功立業的情節形成強烈對比。胡教授認為,現實環境中女作家的幽閉狀態,催化了其跨越性別疆域的想像,但書中虛構女性人物的奇功偉業,也殘酷地凸顯作者本人幽閉空間的無奈與脆弱。 三、 模糊與逾越─園林的女性隱喻 胡教授接續說道,彈詞故事中女主角的探險,其實遠在走出家門前,便已在閨中展開,在傳統倫理與秩序觀的呈現上,在屋舍格局的配置上便有清楚的反映,閨閣雖限制了婦女活動的空間,在象徵意義上卻也顯示婦女在理想社會秩序間的內外秩序,但園林則處於模糊的位置。一般而言,中國式的庭園深具文人意趣,但在彈詞小說筆下,與外界比鄰的庭園雖處於屋舍的邊緣,卻常被詮釋為連結閨閣與外界,乃至凡俗與他界的中介模糊地帶,象徵女性角色受到壓抑的情慾與不合禮法的歡愉,在文學與文化的傳統中,演變為慾望壓抑的隱喻與慾望回歸的出口,於是尋常的花園在小說中往往成為奇妙詭譎經驗的發生地。例如《筆生花》中名為 「胡月仙」 的狐仙於花園中從天而降,其容貌竟與女主角姜德華分毫不差,胡教授認為此一狐仙事實上便是女主角的複體,代表著她外於秩序的潛在特質,或違反常規的私密慾望。而此一狐仙非但沒有妖物的危險性,反而替代女主角入宮選秀,並在出宮之後為其替身與未婚夫成婚,使女主角得以女扮男裝離家建功,可以說,花園中出現的狐仙扮演了幫助者、啟蒙者的角色。 彈詞小說中的女性居於庭園,是以庭園的空間營造出對於婦職、俗累隔絕的理想生活情境,藉由園林在空間上與房舍相連、卻又獨立於外的邊緣特性,作為女性隱蔽幽居的空間,這樣的邊緣性也可能是某些女性刻意選擇的位置,正如《金魚緣》作者孫德英以此讓自己立身於社會制度之外,又使其成為發展隱私(私密創作)之地。胡教授認為,在探索私密空間的過程中,庭園就成為充滿文化暗示的隱喻空間,在內與外、清修與情慾的兩端遊走,既象徵女性生命的幽閉狀態,又寓含女性追求解放的可能性。胡教授最後總結,女性彈詞小說無疑是多音的,此一文類本身就像是個秘密花園,藉由模糊與多義的特質,讓女作家與讀者(特別是女性)一起探索自己的內心世界,並在平凡的日常生活中,透過文字體會奇妙的經驗,也讓女性作者得以棲身於文字間,述說自身追求立言不朽與超越性別限制的嚮往與慾念。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第20卷2期,頁130-135。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|