|

第016場 |

||

|

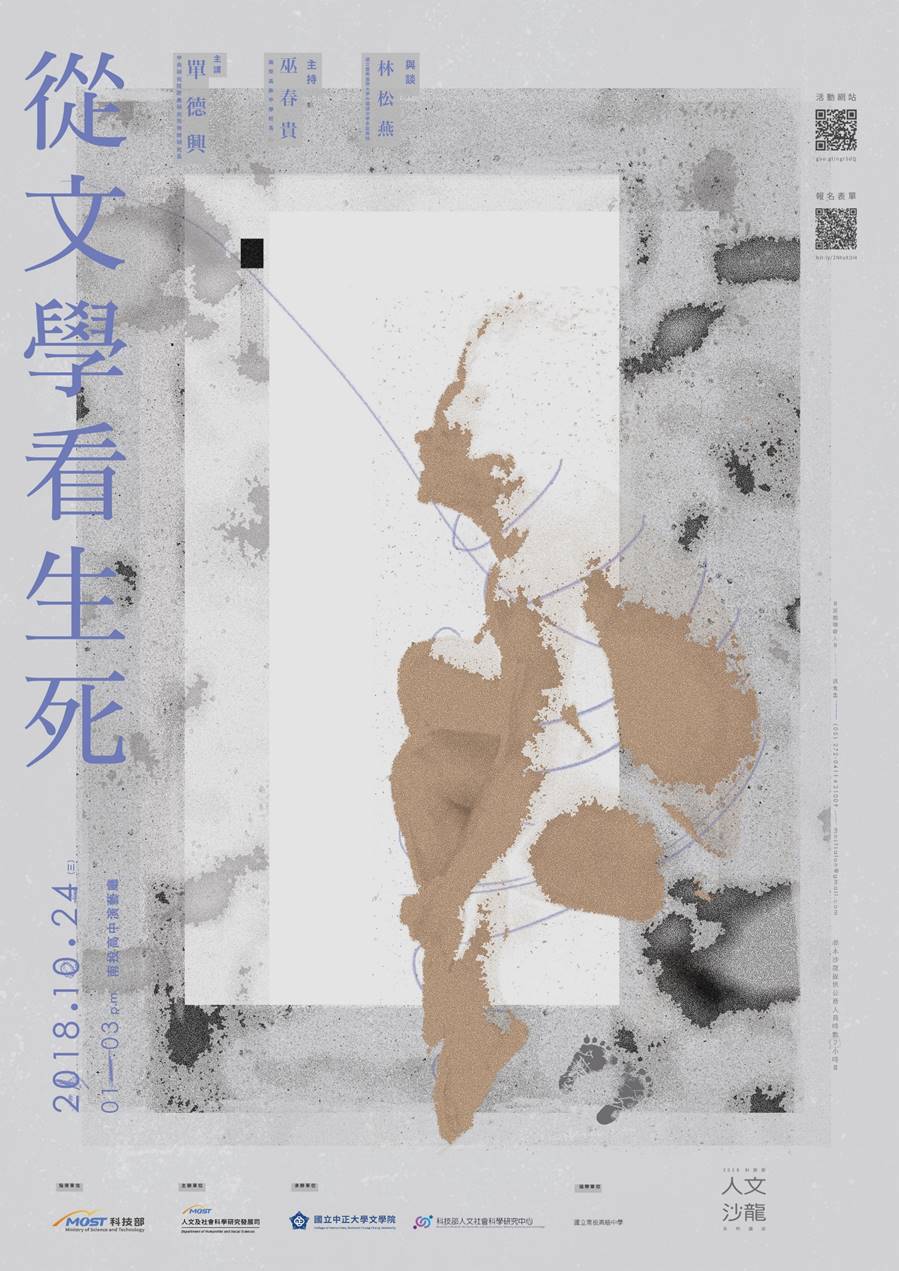

日期:2018-10-24 講者姓名:單德興 單位職稱:中央研究院歐美研究所特聘研究員 主持人 | 巫春貴(國立南投高級中學校長) 與談人|林松燕(國立暨南國際大學外國語文學系副教授) 地點 | 國立南投高級中學 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 從文學看生死

「生死」是每個人無可避免的大事,世界各大宗教對於「生死」議題無不嚴肅看待,其所呈現的是人對於世界的思索及生命的關懷,而文學作為人性的表達與人生的反映,必然將 「生死」 之事視為重要議題。本次人文沙龍系列講座,邀請中研院歐美研究所特聘研究員單德興教授以「從文學看生死」為題,帶領聽眾領略不同時代、地區的文學家,如何透過文學筆法探討「生死」這道亙古不變的申論題。單教授長年研究英美文學、比較文學,同時也是國內知名翻譯學者。其研究主軸多以大時代的社會結構、寫作者的意識型態運作等幽微因素,細緻探究族群與文化等課題。另外,單教授也是位佛教徒,親近法鼓山創辦人聖嚴法師修習佛法甚早,長年於《人生》雜誌撰寫專欄,因此在探究中外文學的同時,對於「生死問題」往往有其體悟,常能以直觀的視角、細膩的筆觸,為讀者提煉文學中深沉的生命啟示。 講座初始,單教授先以其師余光中先生的《與永恆拔河》一詩為例,詩中表述詩人對抗著永恆未知的世界─死亡。生命終將逝去,但人、特別是藝術家或文學家,往往試圖在生命中留下一點雪泥鴻爪,作為自身曾存在的見證。而文學的力量在於將作者思想情感或時代精神傳遞給讀者,即便跨越遙遠的時空仍能使讀者有所觸發,產生共鳴,作者之「生命」亦得以延續與不朽。接著,單教授提到與閱讀相關的童年往事,他的父母在南投縣中寮鄉任教,不時從南投鎮買回一些兒童刊物,但並非逐期購買,因此有些連載故事往往無法完整讀完。其中有一則不完整的故事,讓他多年難以忘懷,乃至有時想起故事中的問題。直到大學畢業後三十餘年,他終於在網路上獲得答案,原來這則故事叫〈人靠什麼而活〉(What

Men Live By,一般中譯為〈人為什麼而活〉或〈生活的信條〉),作者為俄國文豪托爾斯泰 (1828-1910),其於1881年初動筆寫作,曾多次擱筆,約耗時一年才完成。托爾斯泰曾言:「如果有人告訴我,我寫的東西在二十年後會被今天的兒童閱讀,為它哭笑,並愛上生命,我就會投入全部生命、全力寫作。」單教授感性地指出,與托爾斯泰這篇作品相遇在童年時期,即使他讀的故事並不完整,記憶也殘缺,但故事中的問題縈繞多年,直到年近六十才得知故事的全貌和其作者,文學的力量由此可見。 童年時,單教授也曾讀過改編版《悲慘世界》(Les Misérables,又名《孤星淚》),此本小說為法國作家雨果(1802-1885)於1862年出版的作品,描述1832年法國共和黨起義前形形色色的人物,尤其表現出對中下層人物的關心,呈現了當時社會現象與黑暗面,以及人性的醜惡與善良,改編為音樂劇與電影後風靡全球,其中音樂劇的主題曲〈Do

You Hear The People Sing〉更是家喻戶曉。雨果在《悲慘世界》序文點出為受壓迫的人們寫作的意圖,單教授認為,這就是文學體現悲憫胸懷的呈現。 進入大學後,單教授讀到英國中世紀道德劇Everyman(常中譯為《世人》),主角正如其劇名,乃指稱世上每一個人(Every

man),其他人物的名字亦如他們所屬的角色:朋友(Fellowship)、親戚(Kindred)、財富(Goods)、善行(Good Deeds)、知識(Knowledge)、懺悔(Confession)等等。故事主角面臨死神的召喚,其實就是中世紀為人所熟知的宗教試煉,以其世間功過衡量該上天堂或下地獄。而當世人面臨死亡時,親朋財富一一離去,唯有虔敬懺悔、潔淨自身,最終善行才能始終相伴,顯現於上帝面前,引領世人通過審判,可說是具有濃厚的道德意味。單教授指出,佛教也有類似的宗教寓言,具有勸籲世人的宗教意涵,在其年逾耳順、氣力漸衰的如今,回過頭閱讀自己大學時代所讀的道德劇文本,感受更加深刻。 單教授提起威廉.莎士比亞(William Shakespeare, 1564-1616)著名四大悲劇之一《哈姆雷特》,劇情主要講述丹麥王子哈姆雷特之叔克勞地,謀害國王並奪篡王位、娶國王遺孀葛簇特,燃起哈姆雷特為父報仇的怒火。劇本細緻入微地刻劃了哈姆雷特悲痛欲絕到假裝憤怒的轉折,偽裝的、真實的瘋癲,以及背叛、復仇、亂倫、墮落等人性陰暗面的主題,劇中最經典的獨白莫過第三幕第一場,哈姆雷特說道:「生存還是毀滅,這是個問題」(To

be, or not to be, that is the question)。關於抉擇,單教授講述美國詩人羅伯特.佛洛斯特(Robert

Frost, 1874-1963)著名詩作 〈未行之路〉(The

Road Not Taken),詩中主旨為,我們抉擇了岔路其中一條路,則必然放棄了另一種可能性。女性詩人埃米莉.狄更生(Emily

Dickinson, 1830-1886)則在詩作“‘Hope’ Is the Thing with Feathers”裡,把「希望」比喻為能溫暖眾生的小鳥,即便在風雨逆境中也仍舊鳴唱,彷彿讓人聽見生命的希望之歌。 在本次講座活動中,單教授亦引用其科技部經典譯注《格理弗遊記》的計畫成果,該書作者為喬納森.斯威夫特(Jonathan

Swift, 1667-1745),故事描述遭逢海難的格理弗,輾轉流落異鄉,展開一連串異國之旅。事實上,這是作者將人們心中的嚮往與慾望、罪惡與貪婪透過故事來呈現,如在小人國,身為巨人的格理弗看盡人類的渺小,雖建立奇功,深受皇帝的倚重,卻遭受其他大臣誣陷,不得不離去;諸島國遊記中,格理弗來到一座有人能長生不死的島嶼,但長生不死的人得面臨自身不斷衰老的種種不便,以及親友死亡的悲痛,因而活得不快樂;在慧駰國中,具有智慧的馬把人類當作低等動物「犽猢」(Yahoo)看待,故事裡亦暴露出人類的劣根性。可見文學的世界是透過象徵、隱喻的手法映照真實世界,其核心即在於人心的體現與運作,以及人的想法如何構築我們認知的生活。 此外,單教授講述了詩歌、小說、戲劇、散文等四大文類,呈現文學文體的多元面貌,這些作者來自不同的國籍與環境,閱讀文學所能跨越的時空及影響力由此顯見。張愛玲曾說:「因為懂得,所以慈悲。」單教授認為,文學可以提供對人我與世界的反思,亦即將文學視為人們可以參照自我的客觀呈現,從文學中挖掘人的價值與意義,提供我們同理、共感、用心,並學習多元與寬宏對待世界與他者。單教授引述齊邦媛教授的說法:「文學的責任是看真正的人生,文學的目的是使世界變得更好。」對於曾走過抗戰歲月的齊邦媛教授而言,文學是她在面對苦難時能提供力量的泉源。另外,單教授分享了齊邦媛教授看牙醫時,也透過默背英詩來轉移恐懼感的趣事。文學同時也是一種表達的方式,是透過文字傳遞意涵與想法,李有成教授亦曾言:「文學是一種知識形式。」因而作者如何說與說什麼,也涉及到文學家運用文字的方法與技巧。這雖然立基於對語言文字的敏感,但大抵不脫 「意料之外,情理之中」 的原則,亦即在意料之外,讓人有新奇、驚喜感,但仍在情理之中使人得以感同身受。單教授也強調,文學的解讀必須要能多元呈現,多方解讀,避免獨尊或一元的偏失。 綜觀其一生與文字的不解之緣,對單教授而言,文學是興趣、專業、職業與志業。他認為文學具有讓人獲得安身之道的能力,亦即「淑世」的作用,作為一位學者,身處於學院與社會之間,如何匯通文學與淑世,以期自修共享,自利利人,是其始終思索的問題。他認為「學者」具有專業人士與學習者的雙重意涵,在從事研究過程中,他旅行世界各地,透過實地走訪連結自己多年的閱讀經驗與生命體會,更能貼近作家的心靈世界;另一方面,作為一位禪門弟子,單教授也曾參訪佛教勝地,印證高僧大德弘法傳譯的心血與功德,以及漢傳佛教的興盛輝煌。單教授認為,旅行不僅是身體的移動,也是將心靈置於另一開闊的情境感受世界,所以旅行也是修行的一環。在世間、書海行走涵泳多年以來,單教授也試圖以「作者」的身分分享自己讀書閱世的見聞與體會,秉持百丈懷海禪師「一日不作,一日不食」的警言,做一位耕耘文字的勞動者。除了發表專業研究領域外的隨筆之作,單教授也兼具翻譯者的身分,不但是國內率先引進薩依德作品的先驅者,近年也參與科技部經典譯注計畫。他認為譯者不僅破除語言隔閡障礙,使外國文學「容易」閱讀外,也是能讓自身與讀者有所「助益」的引渡人,搭起一座連結過去與現在的橋樑。 與談人暨南國際大學外文學系林松燕副教授則認為,生命是一連串的喜悅,儘管受苦受難,我們也會得到一些想法與體會,這些收穫實際上是一種生命的祝福。文學也是一種找尋自己的管道,讓我們在閱讀過程中,藉由他者來認識自己,了解自己可以成為怎樣的「人」,進而重新面對世界。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第20卷1期,頁162-166。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|