|

第006場 |

||

|

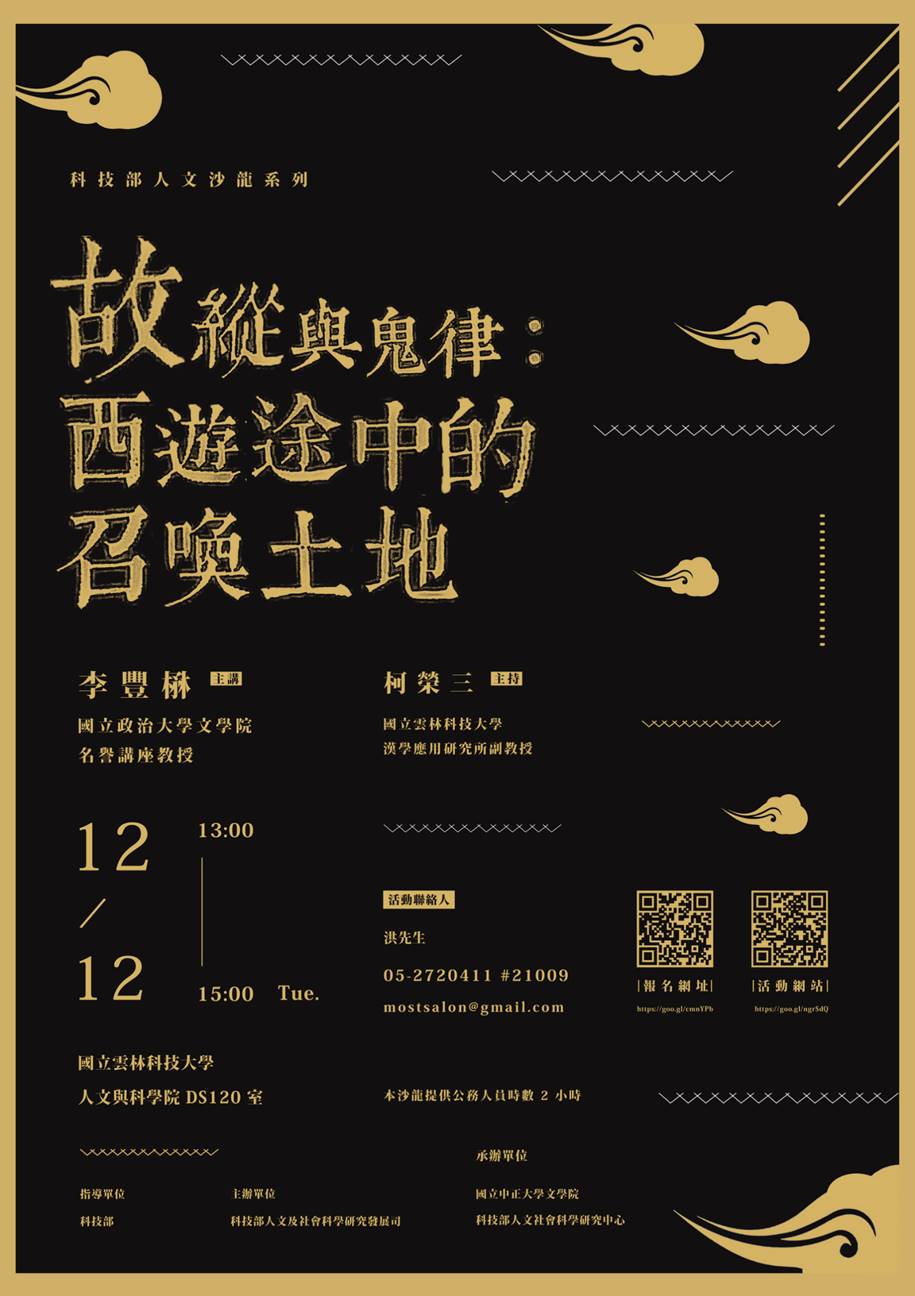

日期:2017-12-12 講者姓名:李豐楙 單位職稱:國立政治大學名譽講座教授 主持人 | 柯榮三 (國立雲林科技大學漢學應用研究所副教授) 地點 | 國立雲林科技大學人文與科學學院DS120室 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 故縱與鬼律:西遊途中的召喚土地

在西遊敘述中,神魔鬥法前孫行者常召喚土地,問明妖魔出處。看似平凡的情節,實交錯了顯、潛兩種聲音。小說巧設妖魔俱從天界私下凡間,試煉五聖,在敵情不明的狀況下,行者挪用密教的准提咒,對土地軟硬兼施,不僅形成表層聲音的滑稽趣味,同時化用道教法派的鬼律、黑律知識,追究土地放縱妖精、妖魔據洞稱王、差使土地之罪;其背後隱藏的潛聲音,則影射明代王府與地方豪族據土稱霸,以及明代實行的里甲制,後因稅役過重,導致里民逃脫的荒謬現象。藉由「故縱與鬼律」來解讀,方能深刻理解滑稽文學的嚴肅性,以及其多層聲音的語言藝術。 人文沙龍講座系列本次移師雲林,邀請李豐楙名譽講座教授以「故縱與鬼律:西遊途中的召喚土地」為題,假雲林科技大學人文與科學學院演講廳進行演講,並由該校漢學應用研究所柯榮三副教授擔任主持人。李教授是國內著名道教文學、文化研究者,也是少數兼具道長身份的大學教授,堪稱學界傳奇人物,其曾任教靜宜、政治大學等校,亦為中研院文哲所研究員,2015年退休後轉兼任研究員,現為政治大學宗教研究所終身名譽講座教授。 《西遊記》乃中國神魔小說之代表作,自問世以來屢經改編成各種地方戲曲、電視劇、電影、動畫等,廣受歡迎,可謂家喻戶曉。然而,香港及中國所拍攝的西遊記系列電視劇,描述孫行者與當地妖魔鬥法情節時,若妖魔屈於劣勢,遁逃回住處藏匿,行者總能隨後追至,再次展開激烈鬥法,李教授認為這將行者描述得過於神通廣大。若依《西遊記》現存最早版本世德堂本(下簡稱世本)之敘述,在神魔鬥法前,常有行者召喚土地神登場,說明妖精、妖魔是何出身、居於何處,方能依言覓得匿處或尋求克制之法。因此,召喚土地是世本中頻率極高的敘述情節,但土地神多被視為陪襯性的小神,歷來研究《西遊記》者對其關注極少。根據明清小說的敘事學原理,若某一情節頻繁出現,又形成習見套式,若非作者筆法笨拙、敘述枯竭,必是有所諷喻之處,其創作之目的則有待深入挖掘,是以李教授由「召喚土地」此一切入角度,結合道教學術涵養進行探討。 歷來對於世本《西遊記》形成史的爬梳,學界已有相當成果,因而提出「世代累積」的說法,李教授認為此乃就其故事事件的組成而言。但就如捻訣念咒、召喚拘押等細節描述,則是透過世本寫定者之手才發揮其創意,亦即化用當時的文化資源,特別是道佛兩教之知識,反應當代社會,並進行歷史諷喻。其乃透過行者之眼,觀看土地作為一境之神,卻有縱放妖魔為亂之「故縱之嫌」,因而手持金箍棒,有一連串打出(40回、81回)、「該打」(15回)、「記打」(33回)、「寄打」(72回)、免打(73回、81回)、不打(79回、95回)的敘述,藉由敘述藝術表現戲謔的遊戲筆法,反應時代消息,寓含基層民眾心聲,亦即境域平安宜居需求,以及恢復土地秩序的願望。李教授說明,其實土地出場是一種刻板印象,除搭配習見的山神外,城隍也是在神道信仰常與土地並提的神祇,不過在《大唐三藏取經詩話》,或元雜劇等《西遊記》形成之先行材料中,仍屬較少登場。至於《西遊記》中的城隍、土地、山神,乃反應「斯土必有斯神」的當代神道信仰,象徵當境從大區至小區的空間單位,同時提供取經一行瞭解妖魔藏身何處、是何出身根源等資訊。 李教授認為,城隍與土地、山神的連結並非文學虛構,而有實際想像的根據,亦即作者實地生活接觸,反應作者背後的神道知識,既有道教文化的經典文獻與儀式實踐,也關連儒家禮制如何被體制化。李教授以《西遊記》45回描述車遲國三清觀舉行祈雨為例,文中詳述儀式之關鍵紀實文字,可知作者理應熟知道教文書的使用習慣;96回中則描寫玉華州舉行佛教薦拔儀式,亦有翔實之儀式程序描述,顯示作者應具備相關宗教知識或實際體驗,同時反應當時的信仰乃道佛二教並存。李教授說明,城隍與土地情節雖屬文學虛構,但仍可反應歷經變化後定制的明代體制。明初洪武二年由李善長領導中書省完成禮制之制定,此一胥吏集團較重視民間信仰習慣及道教傳統,認為城隍與土地均屬人格神,故有神像以供崇奉;次年則由儒家官僚體系進行改造,史稱「三年改制」,這些出身江南地區、浙東學派的禮官則依循儒家禮制,認為城隍與土地當屬自然神,主張拆去塑像,改設木主牌位,同時仿效行政體制,規範其所管轄之地界有一定的區域範圍。世本描述之城隍、土地亦具備這種依行政建置劃分隸屬關係的現象,上自首都長安之都城隍,下則聯繫州、縣各級,符合當時之行政體系。 土地信仰在城市則與城隍關連,於山區則與山神結合,取經一行所經之處多為荒山野地,故山神與土地同屬世本中頻繁出現之小神祇。小說中塑造當地土地的在地性格,亦即斯土斯神既有當境性質,從而擴及所有的土地信仰。在小說敘述中土地皆自稱「小神」,都是神格既卑、職轄亦低,故有「當境」、「本處」、「當坊」土地等管轄小區域的稱謂。土地雖小卻也無可取代,其每次出場後所敷衍的情節、事件前後統一,構成敘事結構的內在秩序。李教授接著說明,明代初期曾藉由禮制訂定土地的祭祀,並搭配里甲制的推動,想在基層社會實踐社祭古制,但這種理想未如預期。明代中葉後,里甲制衰退,官方所設里社壇多告荒廢,正因里社壇使用木主牌位,而民眾則習慣崇拜人格神之塑像,故里社壇及其制度未扎根基層社會。 土地的神格固然低微,但在神道上卻不容或缺。正因其掌管當境、本處等小區域範圍,故常被置於城隍管轄下,城隍統管當地冥界,土地則分轄至治理小區,同樣與冥界事物有關,故小說中衍生的便是土地帶領陰兵,為行者助陣的描述,或土地登場離去時伴隨陣陣陰風,如36回、61回、79回等,或土地自稱為「鬼仙」。據宋元時期道教經典所指,鬼仙屬仙道修行成就之五仙中最低者,亦符合土地小神位卑的性質。李教授認為,從土地的性質與鬼仙、陰兵、陰風等一類用語,可知孫行者總以「棒打」要脅威嚇於土地,乃是基於道教「鬼律」之說,假設作者熟悉道教知識而能模擬鬼律條文,從而依據懲治土地具有「縱放之嫌」,彰顯行者既到其地,必然詢問當境土地、本處山神,始知妖魔的出處、根由。小說敘述中,行者總如化身法官之姿,對待土地、山神常使用「喝退」等高姿態,同時土地、山神出場總如是慌恐,揭示其縱容境內妖魔為亂之過。李教授指出,每當三藏遇劫遭擄時,行者總像面對逃避無蹤的罪犯,都先調問土地、山神,就像明代地方官偵辦案件,總會先詢問里長、甲首來獲得訊息,只是作者透過挪用道教知識,改以懲治鬼神所用之「鬼律」,暗示土地、山神與里長、甲首之間存在的隱喻關係。 文學敘述有所謂顯聲音、顯話語,亦有潛聲音、潛話語,後者即為作者真正所欲表達之意。李教授認為,基於文學傳統中的冥界律法象徵,在神道懲罰的背後應有社會諷喻的意涵,然而運用「鬼律」或改造當代律文之目的,同樣可以懷疑其中涉及時代影射,其社會諷喻必然是曖昧模糊的,必使有心人閱讀後不證自明。李教授進而說明,土地、山神就其所轄職能,必然深知當境、本處的瑣事,何以任妖精、妖魔在境內為非作歹?其所代言者即明代里甲制度崩壞衰敗的感慨,當時的里長、甲首需面對轄內里民,卻因政府徵稅勞役過重,地方豪強則勾結官員兼併土地,以致於編戶細民生計窘迫,故逃稅避役而私下脫逃,使得里甲人口流失、戶口不存,於小說中則象徵表現為土地、山神總呈現窮酸相。透過小說描述,其真正的潛聲音則暗示其影射對象,亦即境內土地對應的里甲之首,以土地、山神搜捕境內邪祟不力加以「故縱之嫌」,對照當時里長面對里內土豪、王府之強取豪奪,雖然知曉卻無力對應,卻仍難免有縱放嫌疑,故小說中行者從未真正棒打土地,反而以寬宥性的「記打」、「寄打」取代,這種寫法即是以諧謔語言作為掩飾,在文字遊戲中寄寓其真正的時代諷喻。 歷來《西遊記》研究已可謂汗牛充棟,在前人研究成果的基礎下如何翻陳出新,李教授認為是需有不同的切入視角,例如透過潛、顯聲音交織的形式,求深解讀,剖析其中耐人尋味的諷喻趣味。李教授也鼓勵現場學子,研究不一定要透過艱深理論,亦可從實務經驗中著手,正如其對於土地神的關注,始於多年前於桃園地區調查當地土地神信仰。對於文本的閱讀,既可接受兒童讀物式的新說,也可從不同方面著手,正如用土地小神綜觀西遊全書,便是採取配角看主角的詮釋角度,其所反應的時代面貌,正因若隱若顯的筆法,使小說敘述更顯豐厚。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第19卷2期,頁163-166。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|