|

第005場 |

||

|

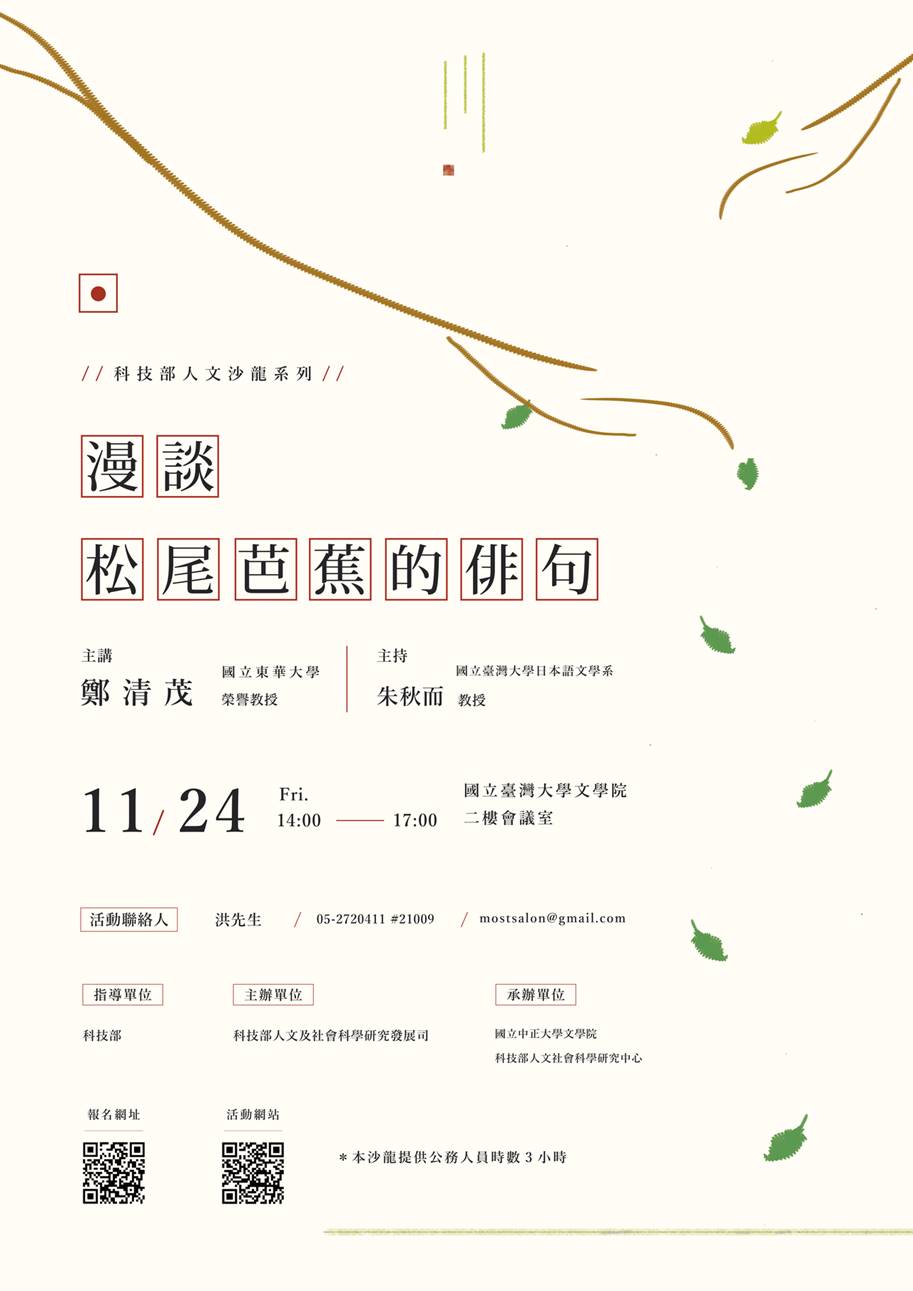

日期:2017-11-24 講者姓名:鄭清茂 單位職稱:國立東華大學榮譽教授 主持人 | 朱秋而(國立臺灣大學日本語文學系教授) 地點 | 國立臺灣大學文學院二樓會議室 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 漫談松尾芭蕉的俳句

俳句是日本特有的文類,可能是世界上最短的詩體。俳句原稱發句,指俳諧連句的首句。由日文五・七・五共三行、十五個音節而成。在體式上,繼承了和歌連歌的前三行,但在所詠素材、表現方式與審美意識各方面,都產生了明顯的質變。就是在不完全放棄貴族氣的「雅」趣之下,積極吸收庶民性的「俗」味,創造了雅俗共創共享的藝術形式。松尾芭蕉(1644-1694)就是把這個形式帶到最高境界的大師。在日本文學史上有「俳聖」之稱。 芭蕉的俳諧文學,包括俳句、俳文選與《奧之細道》一書,都有中國的漢譯本,有的不止一種。就近可參考鄭教授譯《奧之細道》(2011)、《芭蕉百句》(2017)與《芭蕉俳文》(印刷中)。皆屬「聯經經典」系列。 本場次為人文沙龍第六場講座,假臺灣大學文學院演講廳舉行,邀請鄭清茂榮譽教授以「漫談松尾芭蕉的俳句」為題進行演講,並由臺灣大學日文系朱秋而教授擔任主持人。鄭教授歷任台灣大學、加州大學、麻州大學、東華大學等校教職,現為東華大學榮譽教授。早年曾為東方出版社翻譯一系列日文少年讀物,以及明華書局出版之原田康子《輓歌》等暢銷小說,對於成長於1960年代的臺灣學子頗具影響。鄭教授亦譯有日本漢學著作數種,及《平家物語》、芭蕉《奧之細道》等日本古典名著,長年筆耕不輟。1991年獲得「中國文藝基金會」第一屆傑出翻譯獎,2014年獲日本政府頒贈「旭日中綬章」,表彰其推介日本漢學研究與文學翻譯的卓越成就,並於2017年獲選臺大傑出校友。 鄭教授是國內少數兼具研究與翻譯雙重身份的學者,本次演講以江戶初期著名俳句作家松尾芭蕉(1644-1694)為題,其自謙不是俳句的研究者,翻譯是基於對日本文學的興趣,而與芭蕉結緣始於求學階段,特別是在美進修時,亦曾模仿芭蕉風格創作俳句。鄭教授說明日語中稱為「歌」者,指和歌等日本形式的日本詩,稱為「詩」者,則指以漢文寫作的漢詩,至明治時期(1868-1912)學習西洋形式創作者,則稱「新體詩」,原則上不會混稱。日本詩歌相較於中國詩歌,在句型、字數上的流變發展較為單純,於《古事記》(712年)與《日本書紀》(720年)中已可見早期的詩歌創作,《萬葉集》則是現存最早的詩歌集,平安時代(794-1185)初期編纂之《古今和歌集》已將和歌中的「短歌」固定為五行,分別為「五、七、五、七、七」個音節(例如「花」發音為はな(hana),是佔兩個音節),凡三十一音,逐漸成為和歌主流。 短歌首三句稱為「上句」,末兩句為「下句」,若由不同人分作,則稱為「連歌」(亦可稱「聯句」)。短歌可由多人連作,其形式頗類中國文學的聯章之作。但連歌需顧及全體,相互照應,較難展現作者個性與情思,又因和歌素被視為「雅文學」,其取材、用字較受侷限,易有拘謹嚴肅感,為求變化與擺脫舊有格調,故有「俳諧」風格的提倡,《古今和歌集》中即有五十餘首「俳諧歌」。所謂「俳諧」指俳優詼諧之意,受此流風所及,江戶時代(1603-1867)盛行「俳諧連歌」,其中首三行亦稱為「發句」,句式為「五、七、五」共十七個音節組成,江戶前期的松尾芭蕉創作了大量的發句,在取材面向、表現手法、審美意識等皆融入俳諧風格,亦即在貴族的「雅」氣之中,融入輕鬆詼諧的「俗」趣,取得了輝煌的文學藝術成就。其後,明治時期的正岡子規(1867-1902)將俳諧連歌中的發句單獨成體,稱為「俳句」,成為一種獨立文類,日本文學史亦將芭蕉譽為「俳聖」。俳句並流傳到世界諸國,可依其本國語文進行創作,諸如英俳、法俳、漢俳等。 鄭教授指出,其選譯芭蕉作品時是以國人能夠理解、體會為原則,若非日本人無法瞭解的文化背景或難以翻譯者,則不予選譯。芭蕉作品的漢譯始於周作人,其譯作以淺顯的白話詩呈現,後亦有數本芭蕉譯作,但體制皆不相同,所用字數各有差異。鄭教授翻譯時,為解決中、日文音節歧異,同時尊重原作內在韻律,經由不斷嘗試與思考,最後決定使用「四、六、四言」的形式,若偶遇原文僅需單字片語即可翻譯時,則添加些許解釋性的文字,盡可能貼近芭蕉所欲表達之況味,同時亦附有直譯,便利讀者對讀賞玩。鄭教授認為日文是一種容易發音卻難以掌握的語言,例如「人」字便有三種以上的發音(じん(jin)、にん(nin)和ひと(hito)等),詞性變化亦頗為複雜,故能體現日語表現手法的多樣性,然而翻譯時如何重現原文氛圍則頗具困難度,因此翻譯俳句及閱讀俳句譯文,可說是對於文學作品的再理解、再創造的過程。 在日本,和歌或俳句的創作者漸為職業性,乃至形成如證照能力認證的階段規範,芭蕉本人即是如此。芭蕉出身低階武士家庭,在取得「宗匠」資格後,除出版個人創作、參與文人雅集外,可以教學與品評俳句,並藉此營生。芭蕉另一經濟來源為地主或貴族的資助,不論是屋舍遇燬的重建、或外出遊歷的旅費皆仰賴於此,因此有研究者認為芭蕉可能藉由行腳過程,同時從事為政府收集情報的諜報工作。另外,日本古典文學雖深受中國影響,但仍試圖建立自我特色、風格,並與其分庭抗禮,如和歌即鮮少使用中國掌故與漢字讀音。芭蕉之俳句則立基於個人漢學底蘊,流露對於杜甫、李白、陶潛、蘇軾等人的嚮往,乃至於化用前述文人詩句於自身創作,透過其表現方式,使之進入本國語境,成為日本文化與文學的資產,鄭教授認為這就是文學傳播有趣之處。 芭蕉俳句中偶有未依照十七個音節形式寫作者,鄭教授說明,此稱為「破調」(はちょう,hachou),屬於句型變化的一種形式,同時回應現場提問,譯文採取「四、六、四言」的形式,主要基於翻譯需求,故以較為淺顯的文言凸顯俳句形式,譯文是否呈現韻律感並非首要考量。正因鄭教授同時附有白文直譯,提問者問及,直譯與「四、六、四言」形式的譯文,是否有孰先孰後的順序?亦或者不必侷限「四、六、四言」形式?鄭教授指出,確實先有白文直譯的部分,主要為使不諳日文的讀者可藉此對讀原文,瞭解語意。然而詩歌翻譯若僅採取直譯,則過於直白,失卻詩意,因此另以「四、六、四言」的譯文形式呈現,透過限制字數、行數的規範,回歸俳句原有之韻味。鄭教授亦提及,俳句的翻譯其實可以用一句話完成,譯文與原文各行中字詞的使用並無規範動詞、名詞該放置於某行中,使用「四、六、四言」三行的形式,是為了讓語句間有停頓感,要而言之,仍是一種「詩性」的回歸。 本次講座中,鄭教授除簡介俳句發展歷程及認識芭蕉其人與作品,亦分享了自己的俳句作品,並吟詠童年記憶中明治天皇所作與臺灣相關之和歌,同時預告其所譯注芭蕉之俳文集亦已付梓,不久可與讀者見面。鄭教授選譯之《芭蕉百句》附有簡要注解,另有史丹福退休教授、知名書畫家莊因先生的繪圖,圖文輝映,增添閱讀的樂趣。本次講座現場反應熱絡,眾人在鄭教授的帶領中度過極具「俳趣」的午後。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第19卷2期,頁159-162。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|