|

第002場 |

||

|

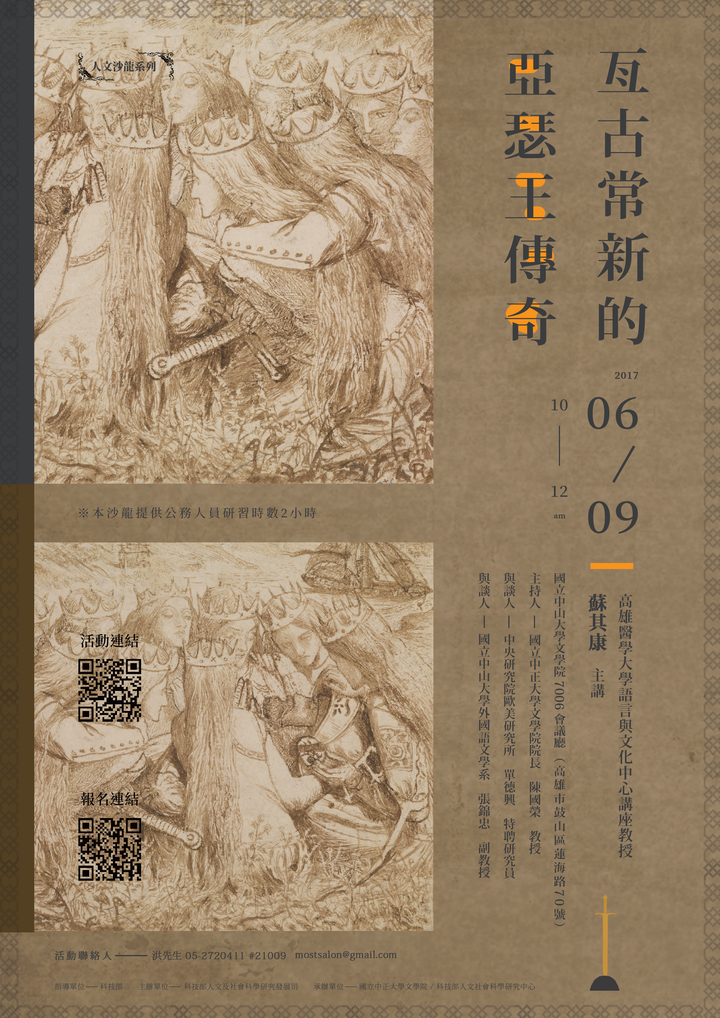

日期:2017-06-09 講者姓名:蘇其康 單位職稱:高雄醫學大學語言與文化中心講座教授 主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 與談人 | 單德興(中央研究院歐美所特聘研究員)

張錦忠(國立中山大學外國語文學系副教授) 地 點 | 國立中山大學文學院7006會議室 指導單位 | 科技部 主辦單位 | 科技部人文及社會科學研究發展司 承辦單位 | 國立中正大學文學院 協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心 計畫主持人 | 陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授兼文學院院長) 亙古常新的亞瑟王傳奇

科技部人文沙龍系列專題演講與工作坊的第二場次於國立中山大學舉辦,邀請高雄醫學大學語言與文化中心蘇其康講座教授主講,講題為「亙古常新的亞瑟王傳奇:想像與史實之間」。本講座以蘇教授譯注英國作家湯馬斯•馬羅里(Thomas

Malory, 1416?-1471)的作品《亞瑟王之死》為主軸,並輔以譯注過程中實地探勘的圖片,解說亞瑟王故事迷人之處與歷史沿革。本講座另邀國立中正大學文學院院長陳國榮教授擔任主持人,中央研究院歐美研究所單德興特聘研究員、國立中山大學外國語文學系張錦忠副教授擔任與談人。 一、譯注緣起與亞瑟王傳奇 在演講開始,講者蘇其康教授提及,他在中學時期讀過一些亞瑟王故事,深深受其影響,為之著迷。求學期間,則以中世紀文學為研究對象。任教後,承接科技部人文司「人文學及社會科學經典譯注計畫」,耗時五年,完成《亞瑟王之死》的譯注。《亞瑟王之死》是以十四世紀中古英文書寫,翻譯不易,除需具備相關專業學術素養,又要考量讀者對文本及中古歐洲文化的理解,因此蘇教授另外撰寫四萬字的中譯導讀,嘉惠學界與一般讀者。 二、實地探勘:文學與史實 文學作品所描述的人物、故事是否真實存在,一直是學界討論與研究的議題。舉例說,大多數外文系學生曾讀過的荷馬史詩,對於西方文化與文學影響深遠,但究竟特洛依戰爭是史實抑或詩人的文學創作?直至1870年代海因里希•施里曼(Heinrich Schliemann, 1822-1890)找到位於今日土耳其西部的希沙利克Hisarlik),特洛依遺跡得以重現天日。另一顯著例證為,1947年出土的《死海經卷》(Dead Sea Scrolls),應證了舊約聖經文本的真實性。與此相應,蘇教授在譯注《亞瑟王之死》時,也屢次前往英國實地探勘與亞瑟王有關的歷史地點,例如廷塔哲城堡(Tintagel

Castle)傳說為亞瑟王出生之地、凱勒倫(Caerleon)則是其加冕之地。他也曾實地走訪與亞瑟王有關的其他遺跡,如與軍事有關之雙壕溝(double-dyke)、羅馬皇帝使者走過的Watling St.等,講座中也實際展示這些相片,使現場聽眾經歷一場深度的亞瑟王「文化之旅」。 三、學術成果與人文推廣 臺灣學界大多專注於學術研究,著力於經典譯注則相對欠缺,願意從事譯注的傑出學者更為稀少。因此與談人單德興教授相當肯定蘇教授的譯注作品,認為以蘇教授學者兼譯者的雙重身份可謂是「奢侈」的組合。蘇教授將其學術成果融入譯注之中,此套兩本洋洋巨作可成為傳世經典,不僅對於學術普及甚有助益,也豐富了中古世紀文學研究的對象。其中中譯導讀共分為十一部分,除介紹原作者馬羅里生平外,對中世紀騎士精神、亞瑟王其人其事亦有所梳理,並詳細評介《亞瑟王之死》在華文世界的其他譯作。單教授認為導讀中也說明本書的譯文準則,對於往後從事相關譯注工作者具有提點之效。而書中如何使註釋資料簡而不略、詳而不冗,其中取捨亦見蘇教授治學功力。《亞瑟王之死》中描述不少打鬥場景,單教授也在譯文中發覺蘇教授具有一種武俠小說的口吻,頗具況味。 四、雙重脈絡化的文本傳播 本次講座中,蘇教授除分享譯注過程外,更呈現實地勘查的相關照片。另一與談人張錦忠副教授認為這是將文本裡的世界與外在歷史世界對應。透過探訪歷史遺跡來印證文本內容,不僅是跨領域、跨文化的閱讀,也具有深度文化史的脈絡。可見文學研究可有不同的面向,不僅課堂上、學術上的閱讀,如蘇教授這般的實地走訪也是另一種「閱讀」的方法。蘇教授回應與會者提問時亦指出,把文本研究、閱讀帶入地理實查過程中,對於自己所讀的作品在能有實物實景的具體呈現固然可喜,但同時也發覺當地對於自身文化資產的輕忽,難免有所失望。相較於當地民眾的漠視態度,亞瑟王故事透過不同載體仍有廣泛的流傳性。如2017年即有一部取材於此的電影作品,可見其故事深具影響力。對此,單教授提及「雙重脈絡化」(dual

contextualization),認為翻譯不能侷限於文本,同時需帶入文化與脈絡。原作有其脈絡,譯作亦能發展其脈絡。他稱許蘇教授為彰顯其歷史與文化特殊性,進行實地勘查的用心,也期盼此次譯作在在華文世界能有樹立一個良好的典範。 五、樂見人文推廣 鑑於臺灣學界投入經典譯注的學者不多,蘇教授此次譯作可謂「不求名不求利」,特別在繁忙的行政庶務與教學研究中能完成該項工作,不可不謂勞心勞力。與會聽眾對於蘇教授如何掌握、鍛鍊翻譯的能力感到好奇。蘇教授回應,譯者首先需掌握自己的母語,唯有能將母語靈活運用,在翻譯中才不至於左支右絀。他也提及自己雖然是外文系的學者,但在求學過程中對於傳統經典,如《西遊記》、《三國演義》、《紅樓夢》、《聊齋誌異》等小說都曾閱讀過。這些閱讀經驗也成為他在譯作中的養分。另一與會者問及,對於亞瑟王主題乃至其他經典作品的改編,相當比例來自於好萊塢電影作品,其中不乏大幅度改寫,對此現象當樂觀其成還是感到困惑?蘇教授認為文學本來就能容納不同的詮釋,不同的角度有不同的視角。而好萊塢或國家地理頻道等影視媒體,在處理此類作品時越來越著重考據,亦不盡然是全失原味。不論如何,改編作品對於人文推廣仍具有積極意義,因此蘇教授持樂觀其成的態度。講座尾聲,主持人陳國榮教授也回應,「人文沙龍」系列即為將經典文學與藝術普及至社會大眾,以及如何將人文研究成果用更普及的方式讓一般閱聽者所接受與吸收,更期盼往後的系列講座能更達到人文沙龍推廣的核心目標。 原文載於:人文與社會科學簡訊,第18卷4期,頁67-70。 |

||

|

|

指導單位:國家科學及技術委員會 主辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 承辦單位:國立中正大學 協辦單位:國家科學及技術委員會人文及社會科學研究中心 聯絡電話:(05) 310-6273 電子郵件:mostsalon@gmail.com 地 址 :62102 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 |

|